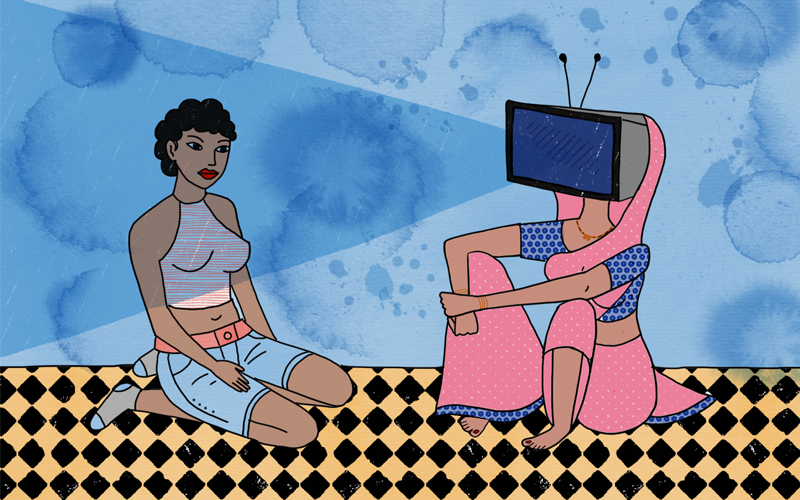

सोचो! क्या आज़ादी, पसंद, अधिकार और सम्मान के बिना, प्राइवेसी का कोई मतलब है? हम में से ज़्यादातर लोग समाज की मान्यताओं और प्राइवेसी के बीच की टेंशन को अच्छे से जानते हैं। कानून का काम ये है कि वो कुछ ख़ास आदर्शों की हिफाज़त करे, है न ? तो देखते हैं, कानून जिंदगी के किन हिस्सों में प्राइवेसी को मान्यता देता है l

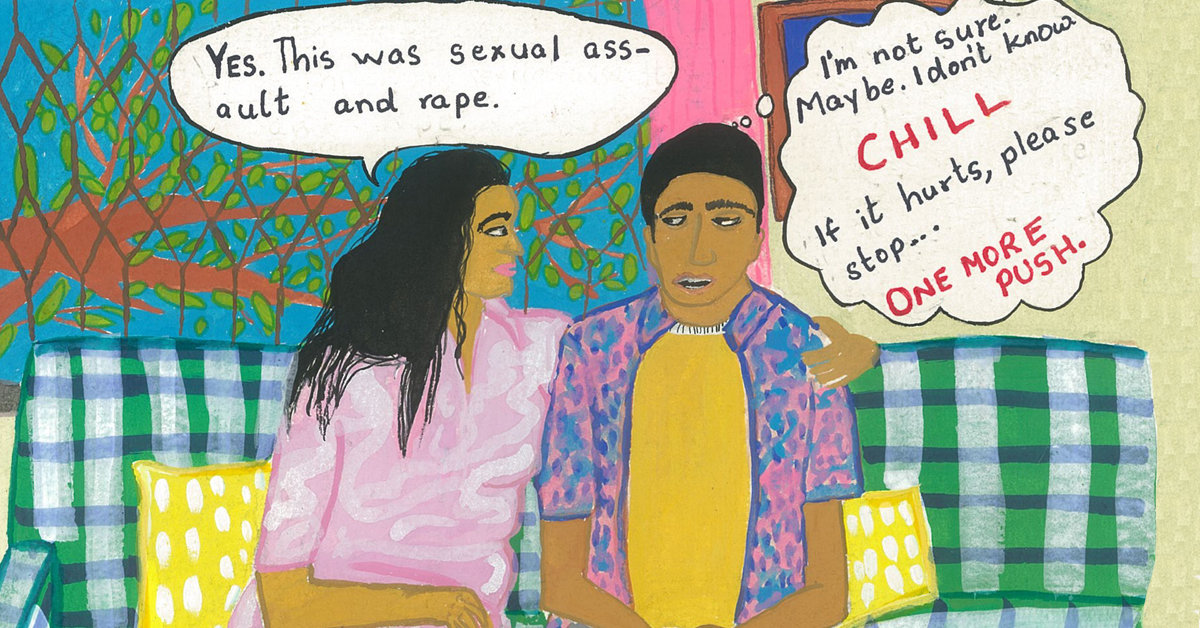

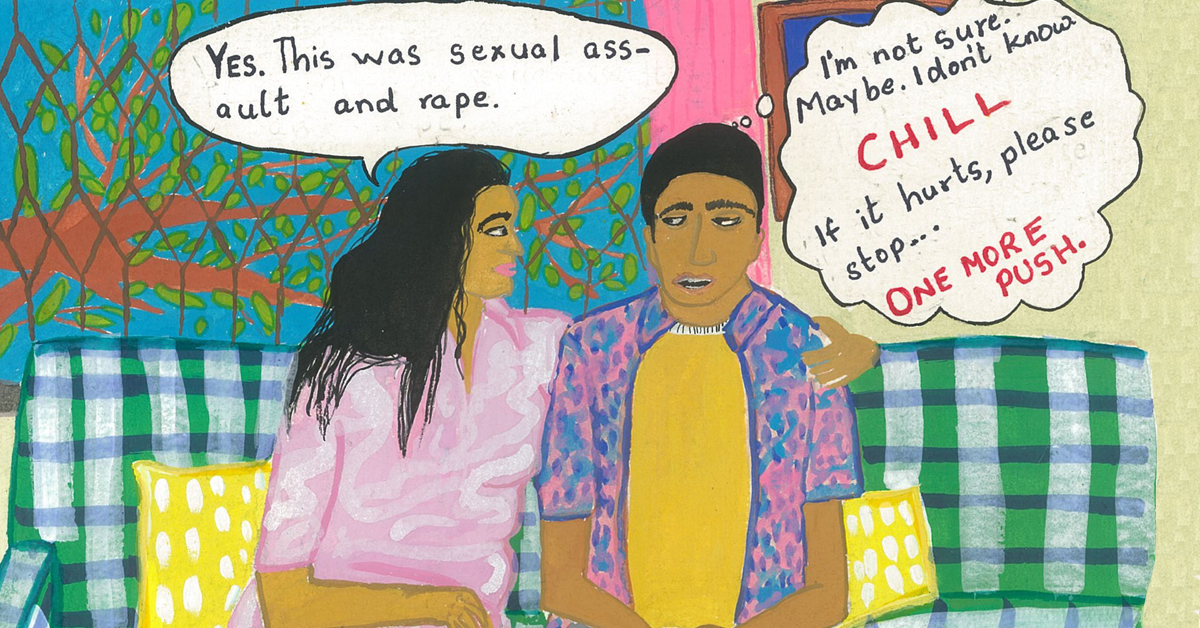

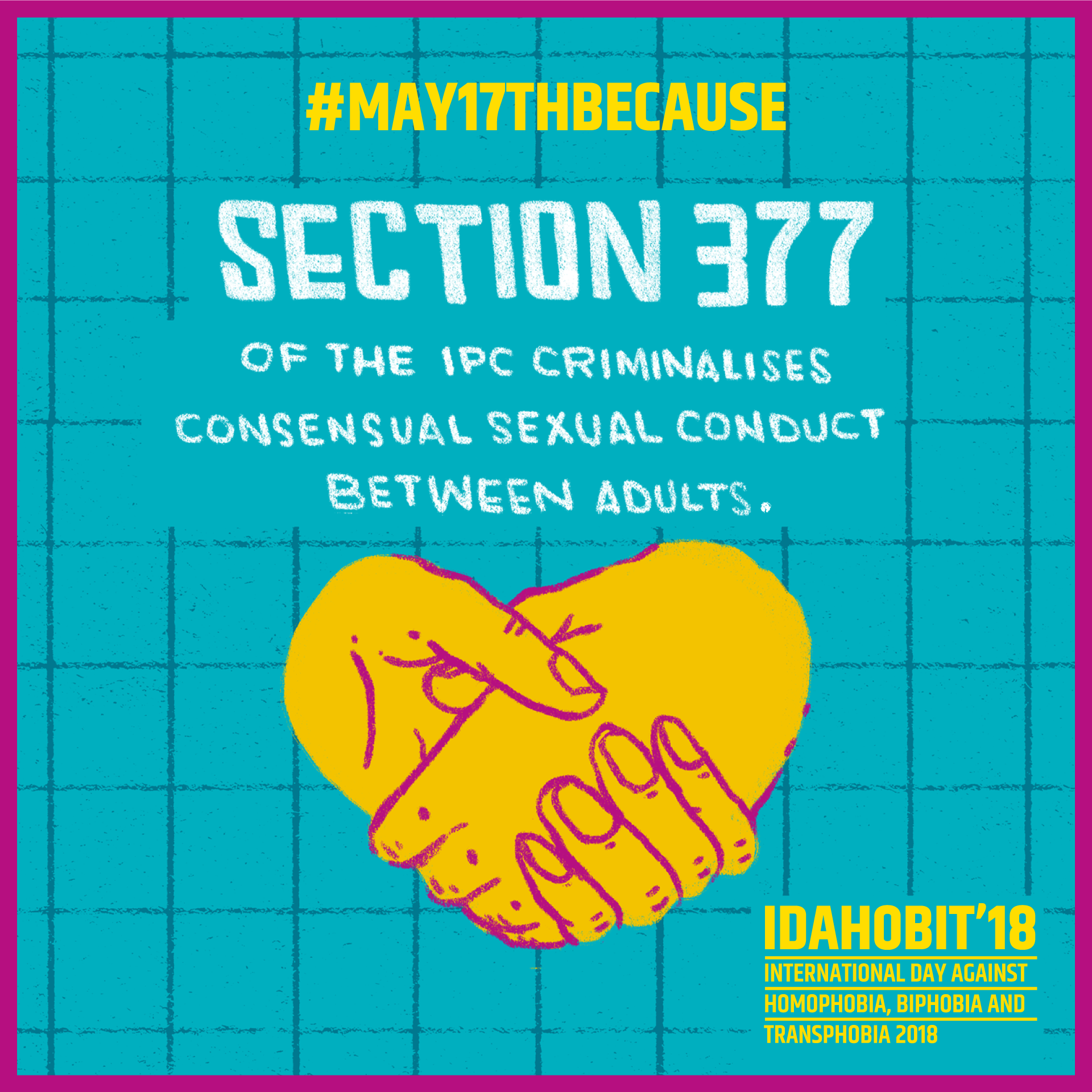

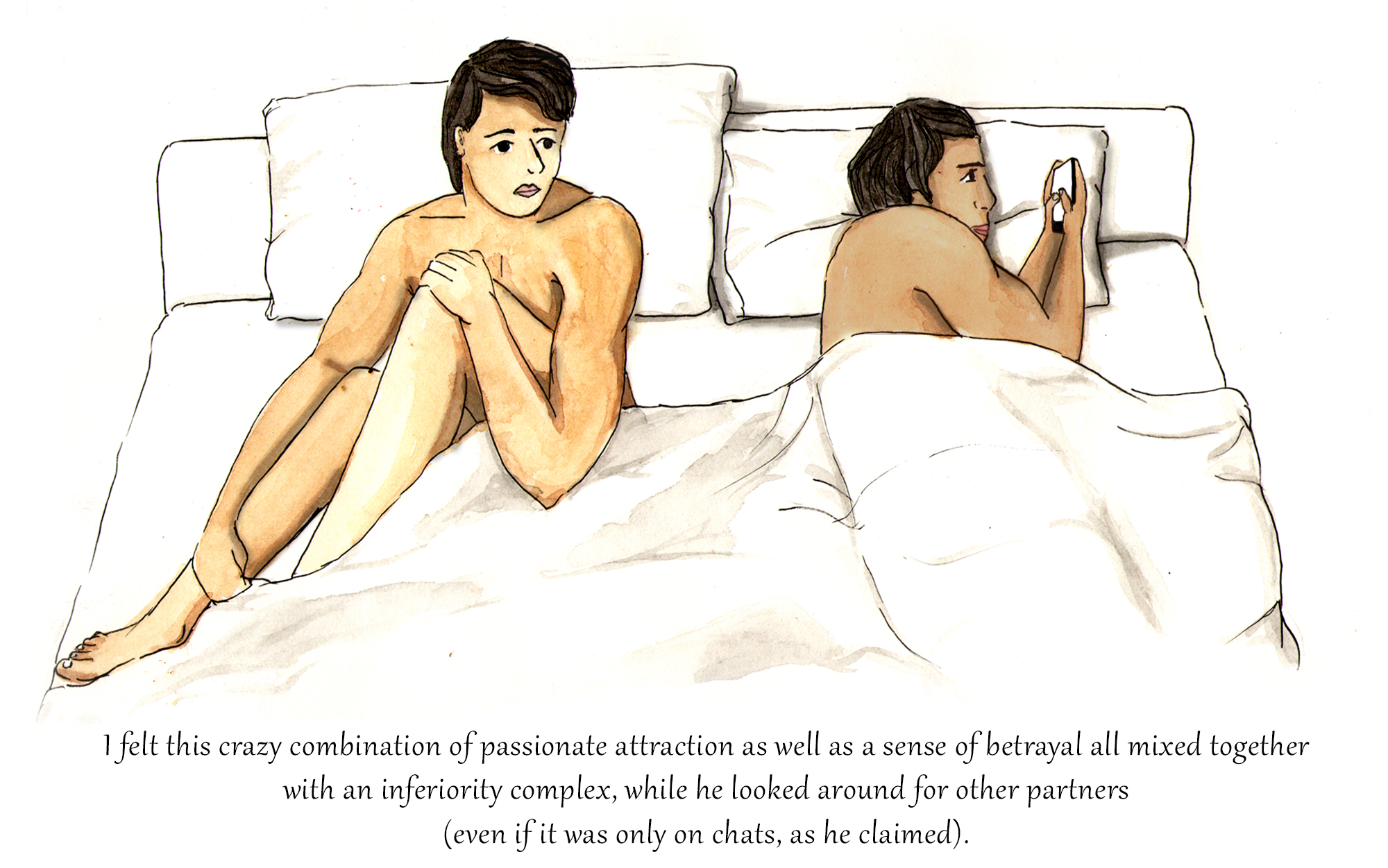

एक झलक भर से ये पता चलने लगता है कि कभी-कभी कानून प्राइवेट लाइफ में दखल करता है। जैसा कि हाल में ही चर्चित धारा 377 में देखा गया है, जिसके कई हिस्सों को अब लागू नहीं किया जाएगा । वहीं दूसरी तरफ, प्राइवेट लाइफ में जब हिंसा होती है तो अक्सर क़ानून अपनी नज़र फेर लेता है- जैसे कि शादी के अंदर बलात्कार के मामलों में।

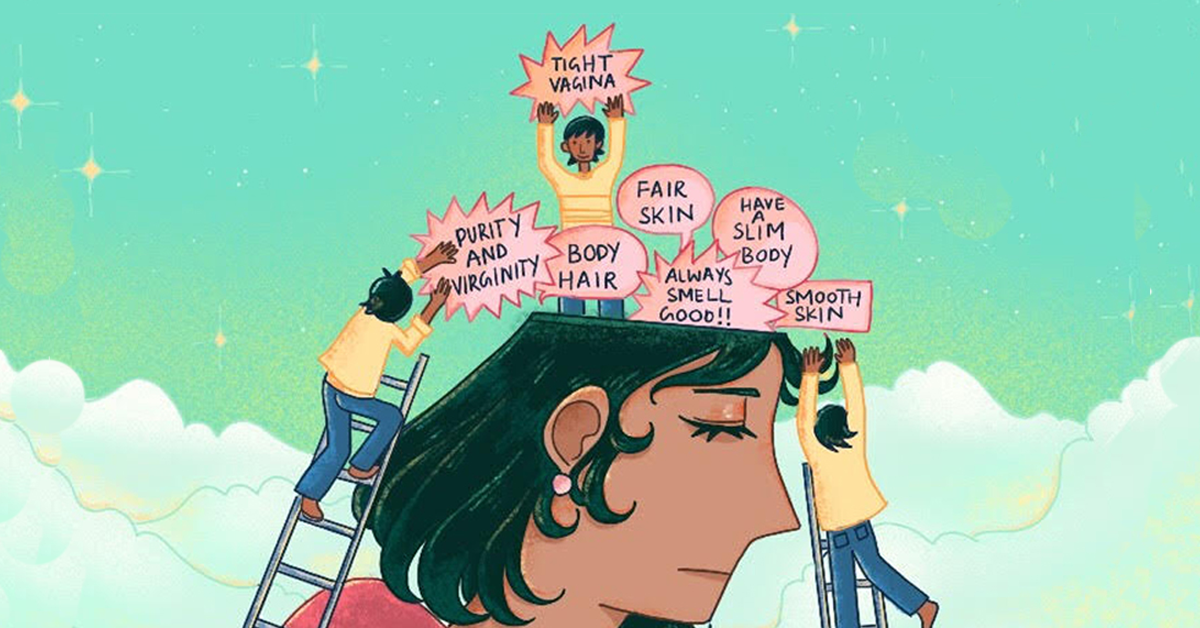

ये अंतर किस आधार पे तय किया जाता है? अक्सर उन्हीं पुरानी चीजों के आधार पर, जिनसे हम समाज में जूझते रहते हैं। यानी कि दकियानूसी सोच, खासकर जहां बात जेंडर और सेक्सुअलिटी की हो। हमारे शरीर के निजी हिस्से हमेशा हमारे सामाजिक लाइफ और हमारे अधिकारों से जुड़े होते हैं। यानी वो बराबरी और इज़्ज़त के हक़ से जुड़े हुए हैं।

यहाँ नीचे कुछ ऐसे फैक्ट हैं, जो इन चीजों पे रोशनी डालेंगे।

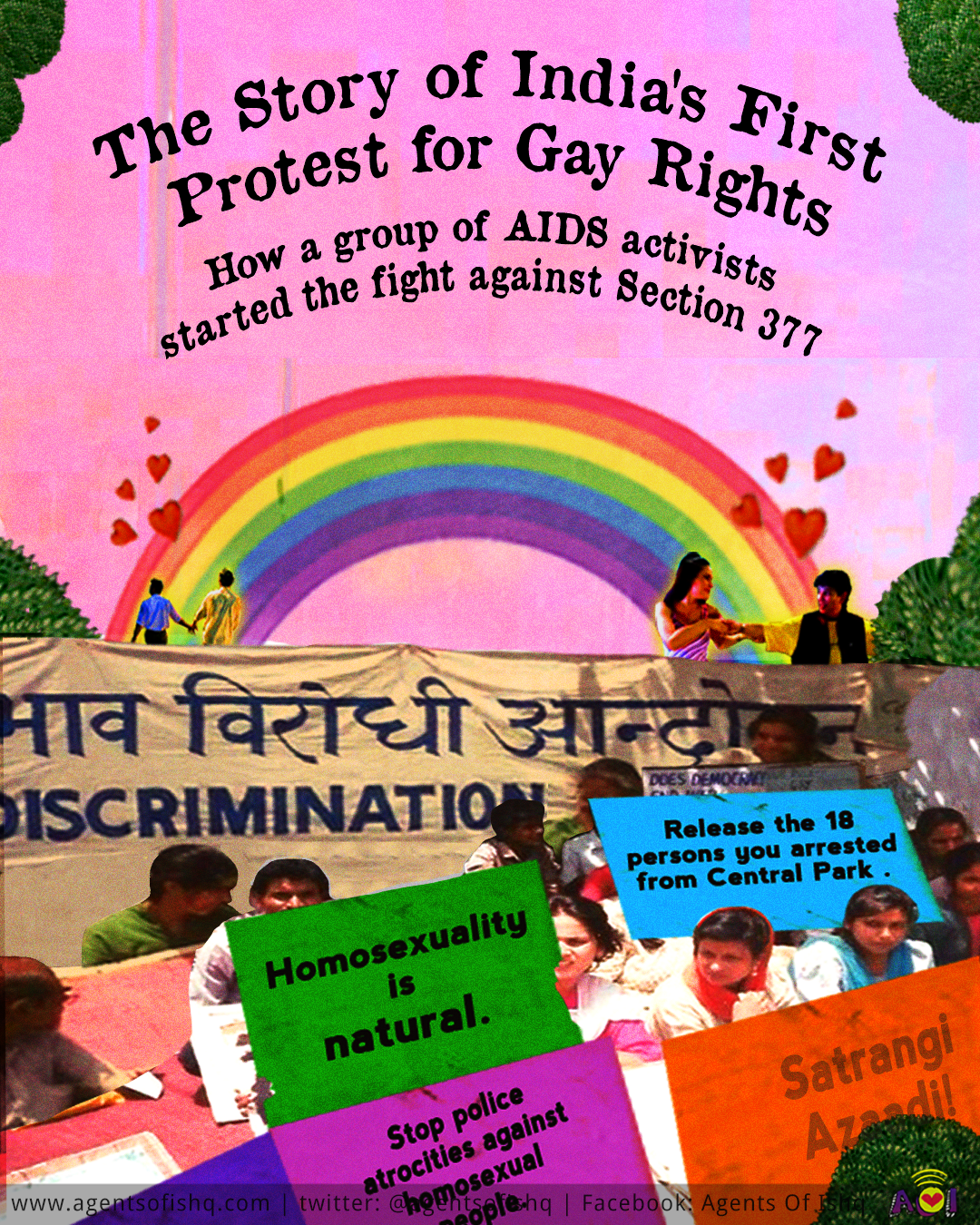

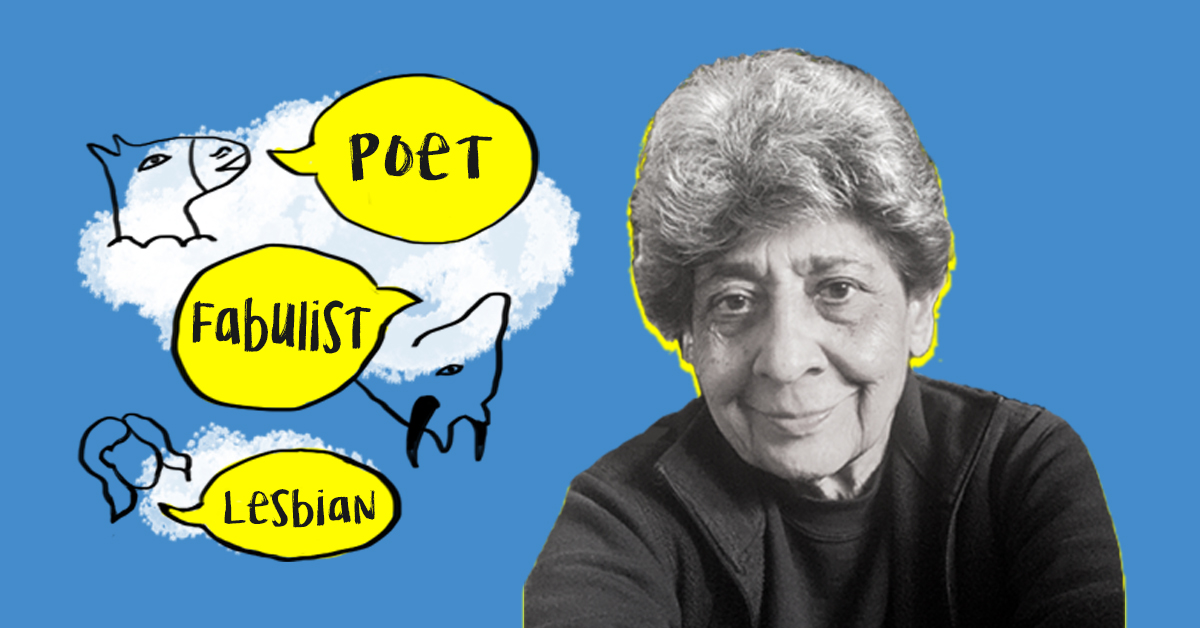

धारा 377 का विश्लेषण

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने सेक्सुअल झुकाव को अपनाना और सेक्सुअल पार्टनर चुनना, ये दोनों हर इंसान के मौलिक अधिकार (fundamental rights) हैं। पहली बार, कानून ने ये समझा, कि दो एडल्ट अपनी मर्ज़ी से सेक्सुअल संबंध बना सकते हैं, और ये उनके बीच का निजी मामला है। फिर चाहे वो किसी भी सेक्सुअल आइडेंटिटी या झुकाव के हों। शुक्र है कि कम से कम अब विषमलैंगिक लोगों जैसे अधिकार, दूसरों को भी दिए जाएंगे। एक दम ज़रूरी बात- पार्टनर्स की उम्र सहमति की उम्र हो, यानी 18 या उससे ज्यादा।धारा 497 का विश्लेषण

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार (adultery- अपने पति/पत्नी के अलावा किसी और से अवैध संबंध बनाना) को अपराध की श्रेणि से हटा दिया। पहले तो अगर एक मर्द किसी शादीशुदा औरत से, उसके पति की अनुमति के बिना, सेक्सुअल संबंध रखता था, तो उसे जेल हो सकती थी। मतलब, हालांकि शादी के बाहर सेक्स करना सामाजिक नजर में गलत है, पर ये कोई अपराध नहीं है। इसे दो एडल्ट्स की सहमति से कायम किये निजी रिश्ते के रूप में देखा जाता है। लेकिन हां, अगर किसी को इस बात से परेशानी हो तो वो सिविल लॉ का सहारा लेकर हल निकाल सकता है (शादी या तलाक के लिये)। ये कानूनी विश्लेषण औरतों का अपने शरीर और सेक्सुअलिटी पे हक़ को पहचानता है और मानता है कि वो आदमियों की देख रेख की मोहताज नहीं हैं ।

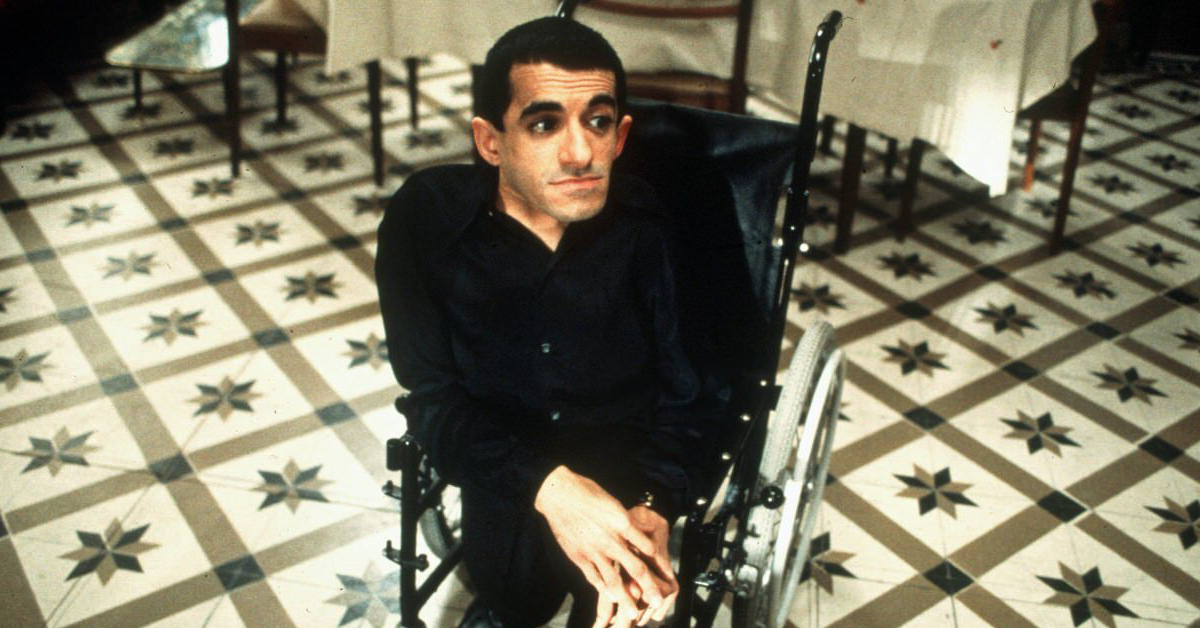

ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण एक्ट 2019

इस एक्ट के अनुसार, ट्रांस लोगों को अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करना होगा। ये ही उनके ट्रांस होने का प्रमाण माना जाएगा । और अगर वो सरकार द्वारा जारी किए गए किसी कार्ड पर अपना जेंडर, पुरुष या महिला में बदलना चाहते हैं, तो उन्हें एक मेडिकल अधीक्षक से सर्जरी प्रमाण पत्र लाकर दिखाना होगा। और तो और, जांच कैसे की जानी चाहिए, इसपर ये एक्ट साफ़ साफ़ कुछ नहीं कहता l ये एक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट के सही या गलत होने पे खुद निर्णय ले सकता है l ये एक्ट एक इंसान का खुद अपनी पहचान तय करने के हक़ का उल्लंघन करता है, साथ साथ प्राइवेसी के हक़ का भी ।

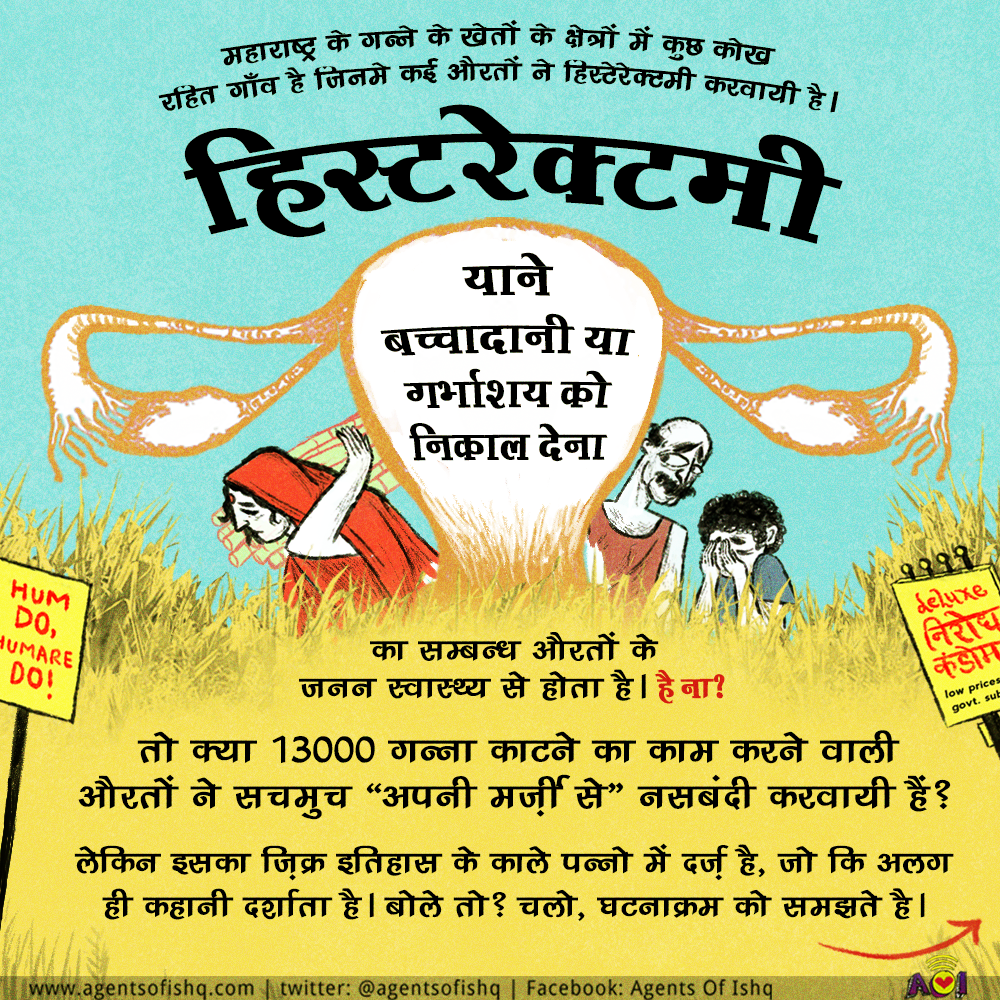

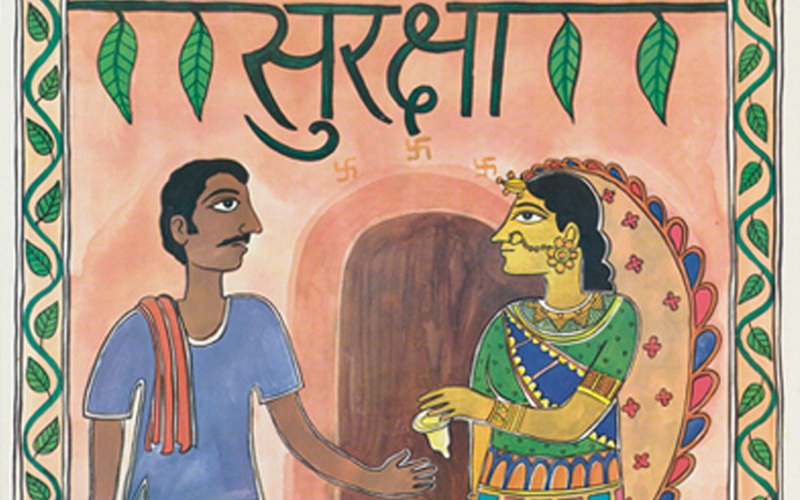

सरोगेसी (surrogacy-किसी और के बच्चे को अपनी कोख में अपनी मंज़ूरी से पालना) रेगुलेशन बिल 2020

इस बिल के अंतर्गत, एक ऐसी औरत ही सरोगेट बन सकती है , जो शादीशुदा हो और उसके बच्चे भी हों, या तो विधवा या तलाकशुदा हो और सिर्फ भारतीय मूल की हो । और हां, नियम के अनुसार, इसके लिए वो पैसे नहीं ले सकती है। क़ानून को, औरतों का अपने शरीर और उससे होने वाले प्रजनन पे हक़, और सरोगेट होने या न होने के विकल्प को और बढ़ावा देना चाहिए था l उलटा ये बिल उनके लिए खुद निर्णय लेने लगता है । यानी देखा जाए तो, ये बिल औरतों की तरफ से फैसले लेता और सुनाता है।

इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट

इस अधिनियम की धारा 67 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप में "अश्लील" जानकारी फैलाना, या कहीं सेक्सुअल तस्वीरें डालना, अपराध है। और ये स्कैनर तो मर्ज़ी से, सहमति के साथ बनाई गई चीजों के लिए भी लागू है। तो एक सेक्सी सेल्फी या वीडियो, खुद की मर्ज़ी से भी अगर भेजा जाए, उसे भी अपराध की श्रेणी में ही डाला जाएगा।आईटी एक्ट में धारा 66 E

2009 के बाद से अगर बिना सहमति के कोई फ़ोटो प्रचारित की जाये तो उसे अश्लीलता/obscenity लॉ (आई.पी.सी. की धारा 292 और धारा 67) के तहत दर्ज किया जाएगा। देखिए फिल्म निर्माता और कार्यकर्ता बिशाखा दत्ता इस वीडियो में इस पे क्या बता रही हैं। आई.टी. एक्ट की धारा 66 ई प्राइवेसी के अधिकार के उल्लंघन को दण्डित करता है, और मर्ज़ी देने और लेने को मान्यता देता है l उसके तहत तो बहुत कम लोगों को पकड़ा गया है । तो यहां मर्ज़ी वाले जरूरी पहलू को दरकिनारे कर, अश्लीलता वाले पहलू पर जोर दिया गया है। औरतों और क्वीयर लोगों की नज़र से देखें तो उनके लिए उनकी मर्ज़ी का सवाल ज्यादा अहम है। यानी कि ये कानून नैतिकता पे ध्यान देता है, प्राइवेसी पे नहीं।

2015 का पोर्न बैन

इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं हैं जो प्राइवेट तौर पर पोर्नोग्राफी देखने के खिलाफ हो। हालांकि अश्लील वीडियो बनाना और फिर उसे शेयर करना,उसका प्रसार करना, अपराध है। लेकिन 2015 में, सरकार ने 800 से ज्यादा पोर्न और वैसे फ़ाइल बांटने वाले वेबसाइट को बंद कर दिया। फिर 2018 और 2019 में, पोर्न साइटों को ब्लॉक करने के लिए नए सिरे से कोशिश की गयीं। शायद यहाँ भी प्राइवेट नैतिकता छोड़कर, सहमति को ही आगे रखना चाहिए। फिर चाहे वो जबरन पोर्न बनाने या दिखाने की बात क्यों ना हो। यहां भी मर्ज़ी देने और लेने को प्राथमिकता देना बेहतर होता l इससे ज़ोर ज़बरदस्ती से बनाये या दिखाए गए पोर्न की रोकथाम होती, साथ साथ निजी ज़िंदगी और प्राइवेसी के अधिकारों की सुरक्षा होती और किसी की निजी नैतिकता में क़ानून की दखलंदाज़ी नहीं होती l