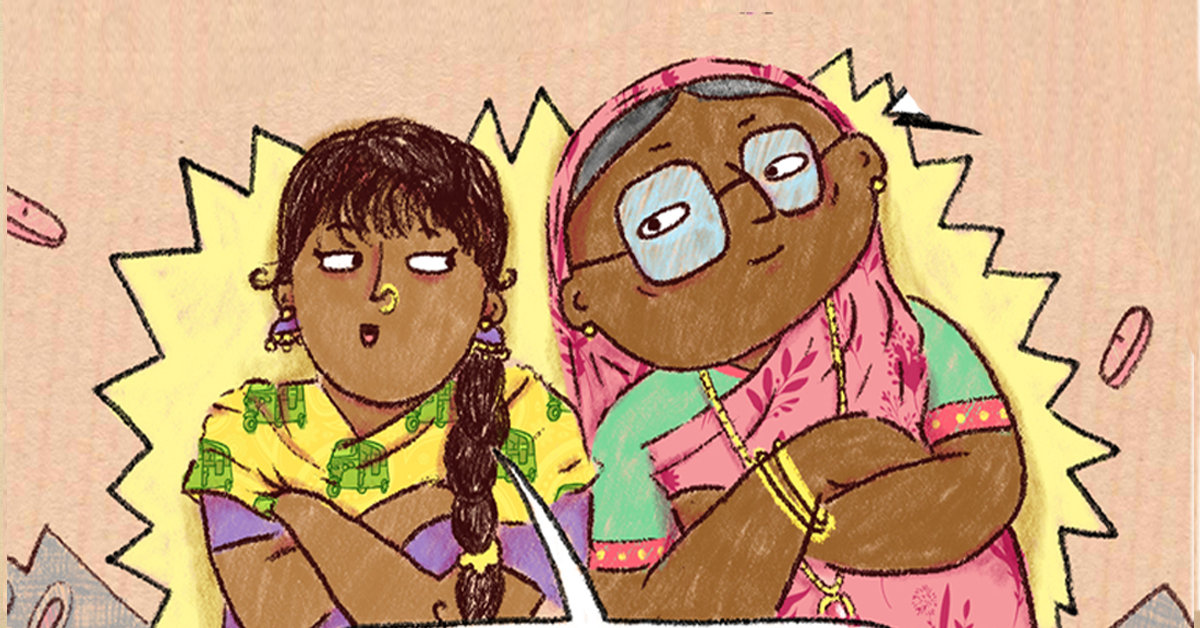

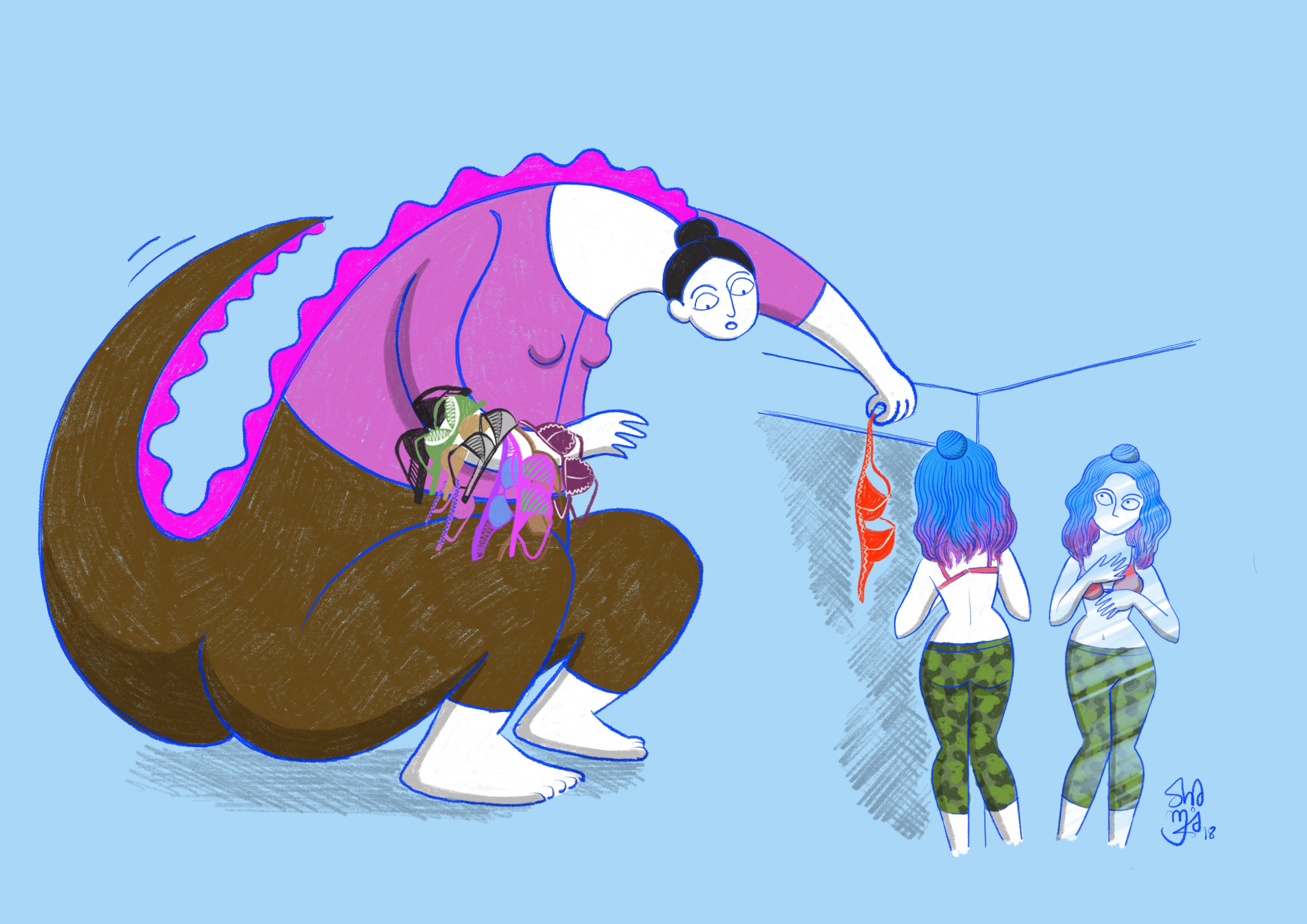

जैसे ही हम बड़े हुए ,अम्मा की अलमारी जंग का मैदान बन गयी - उनका मर्यादा और सामजिक भूमिकाओं का नियंत्रण करना और उन्हें बनाए रखना, हमारा बागी बनना और गलत लगने वाले अरमानों के साथ मेरा जुड़ाव होना।

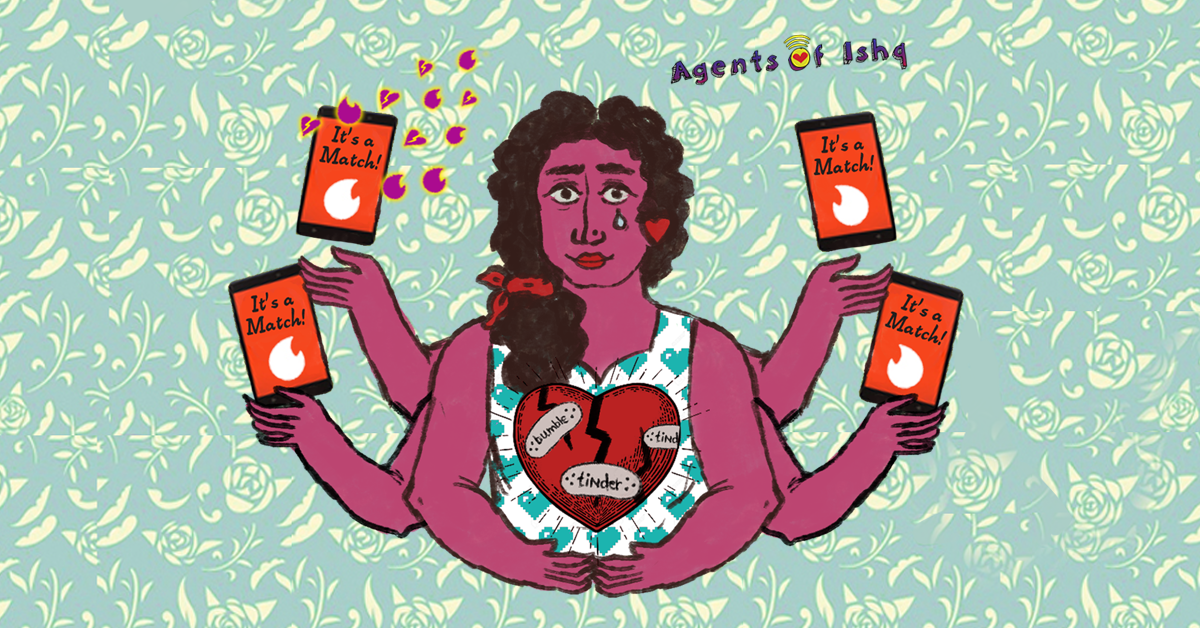

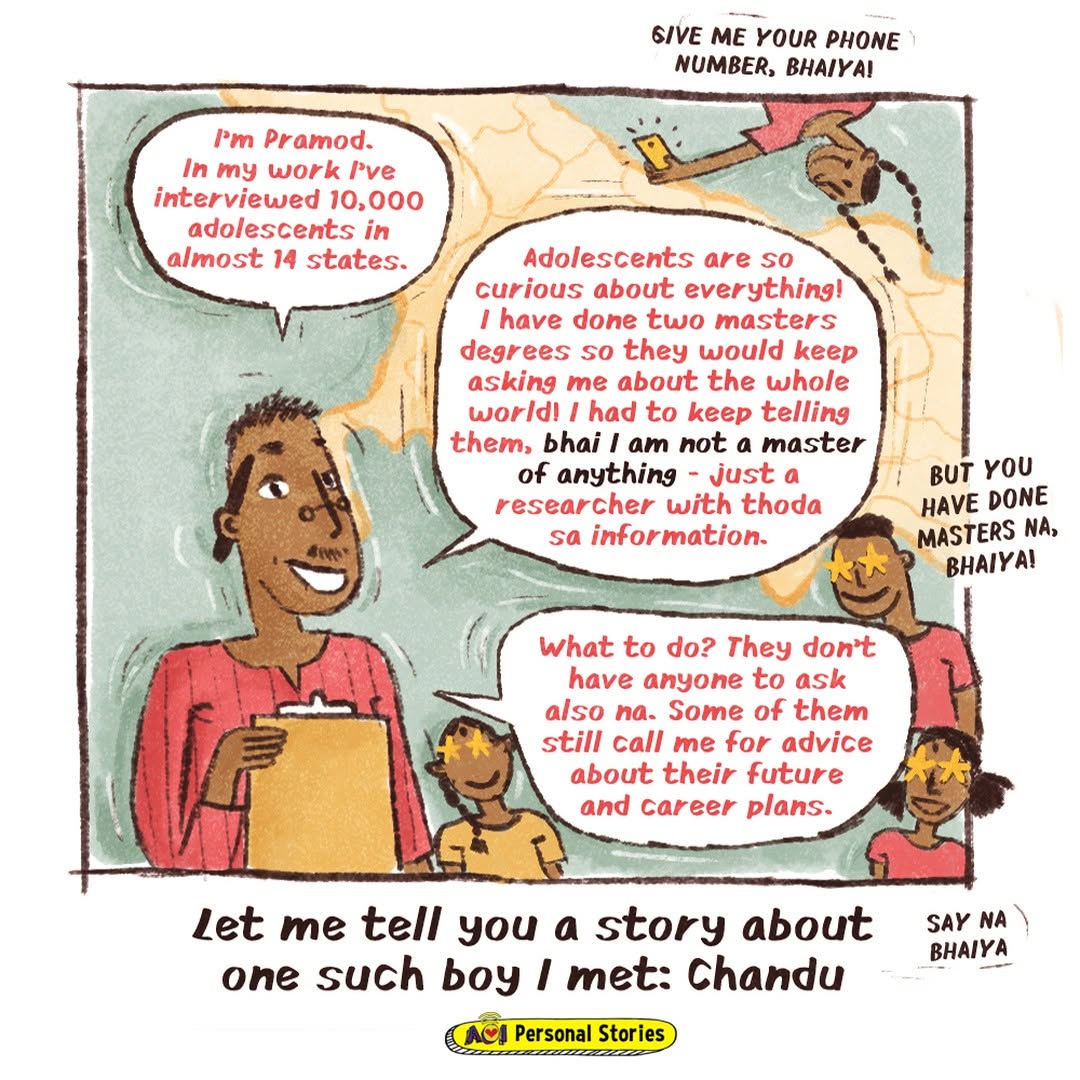

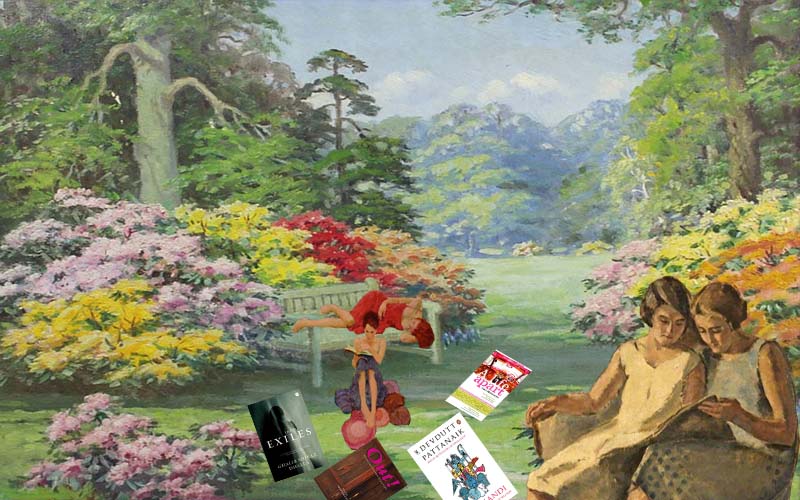

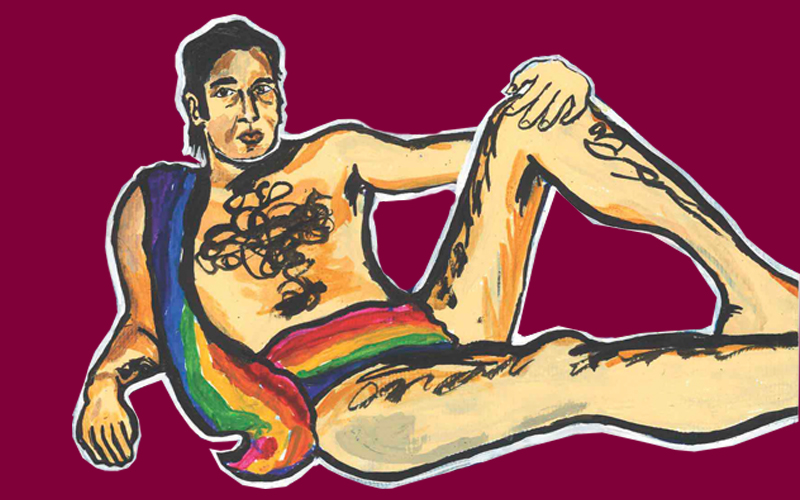

विभु वासुदेव द्वारा।

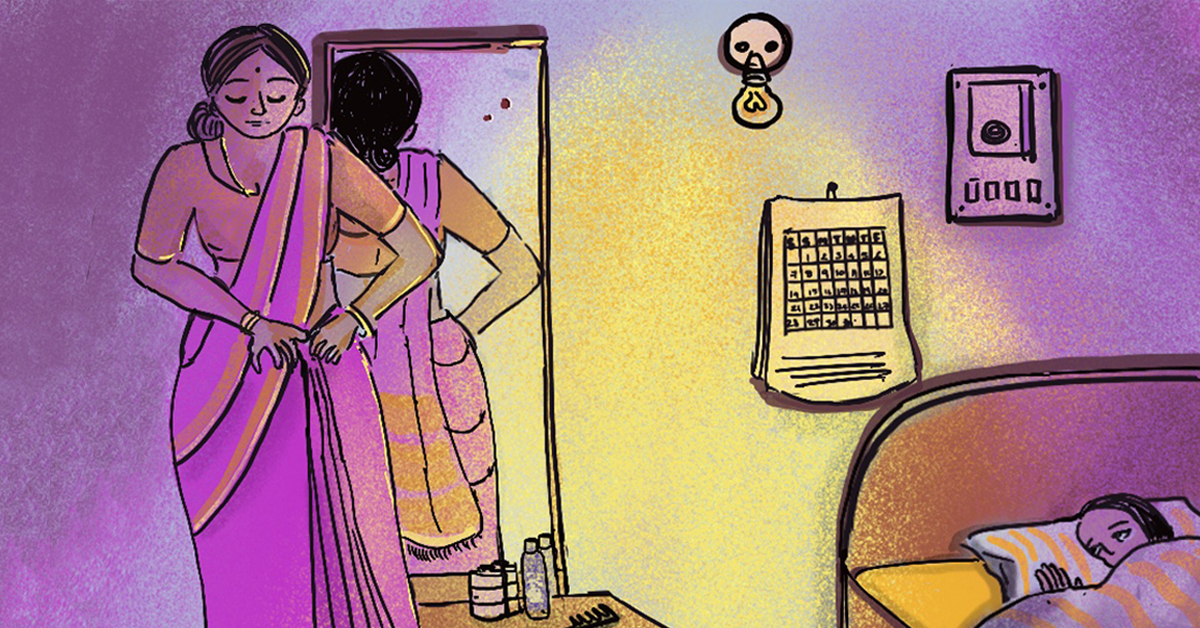

अम्मा हम पर अपनी साड़ियाँ लपेटतीं।

उन्होनें हमें जो कुछ सिखाया, उनमें से सबसे ज़्यादा ध्यान से हमने ये करना सीखा , और अब हम सोचते हैं तो लगता है कि शायद यह पहली बार में कुछ सीखने की ख़ुशी थी। यह हमारे साथ अक्सर नहीं होता था और इस वजह से साड़ी लपेटना, तह करना , और पहनना हमारे लिए रोमांच बन गया।

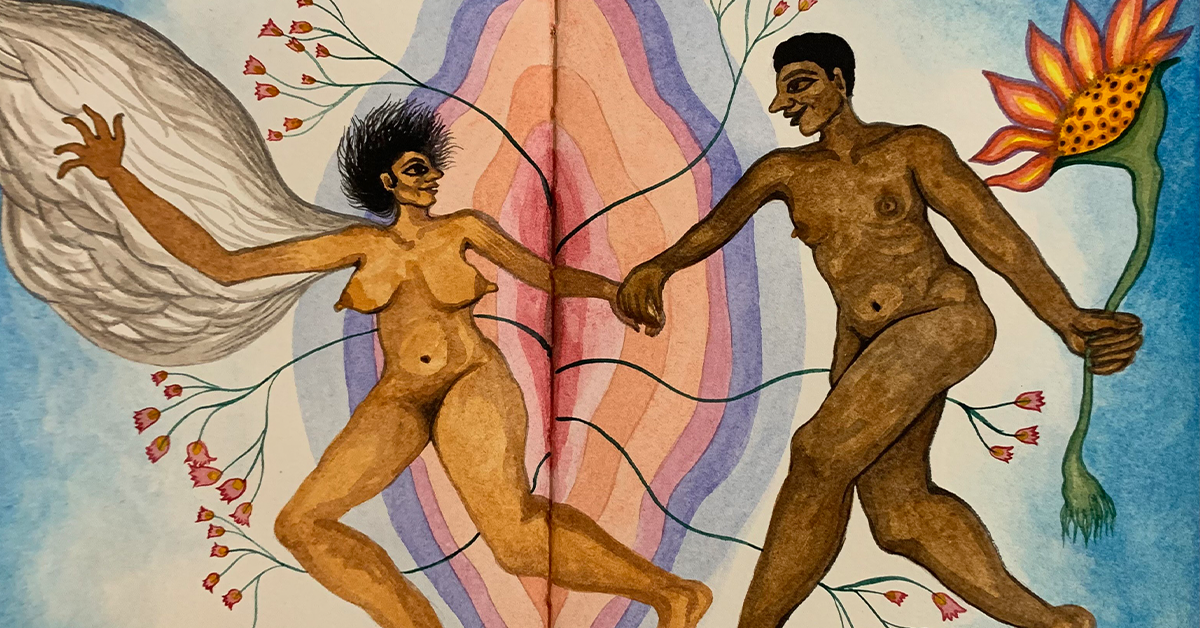

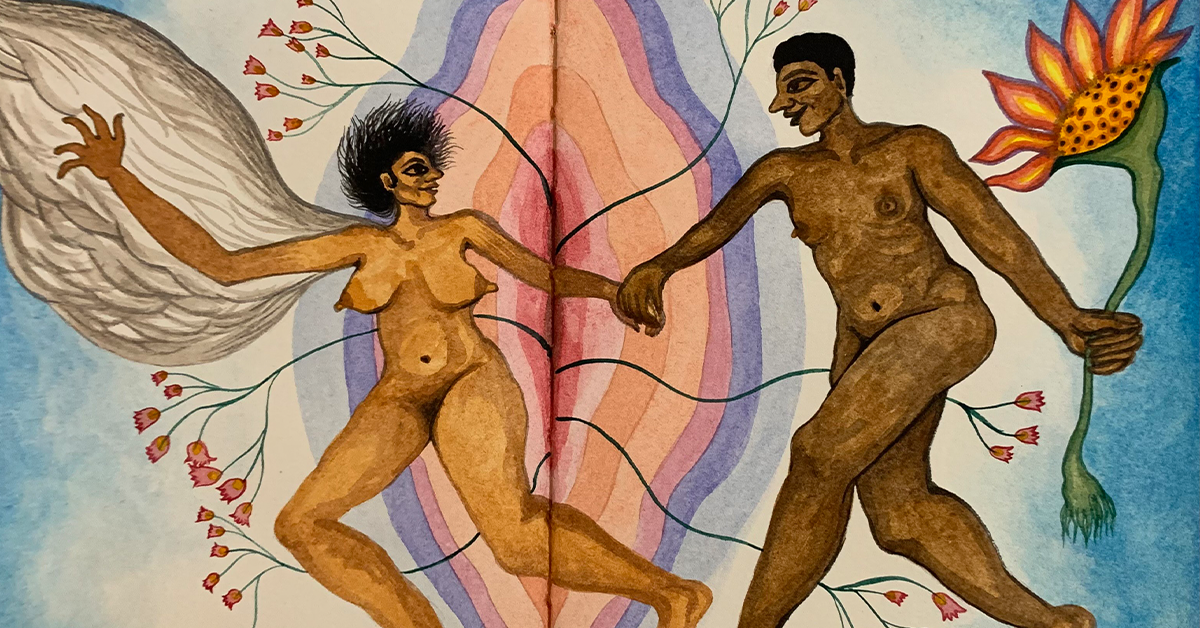

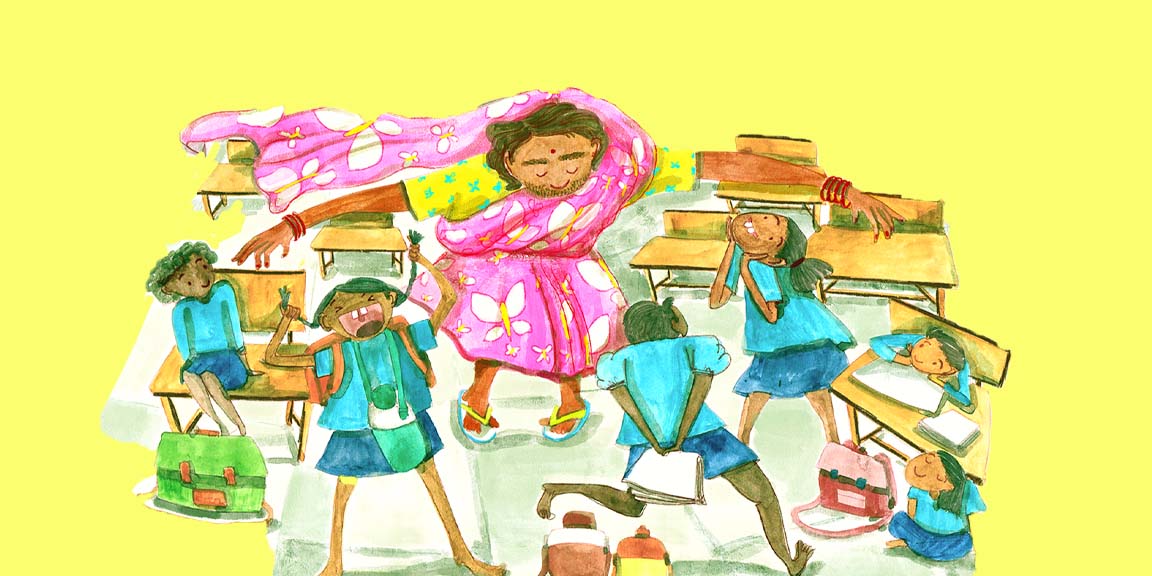

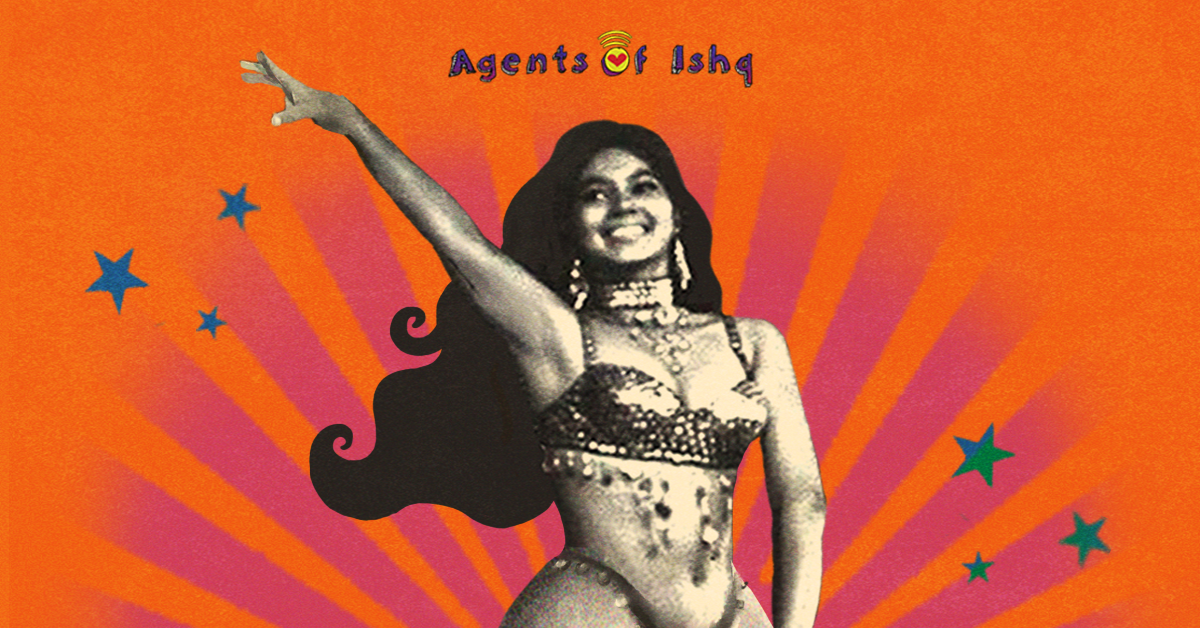

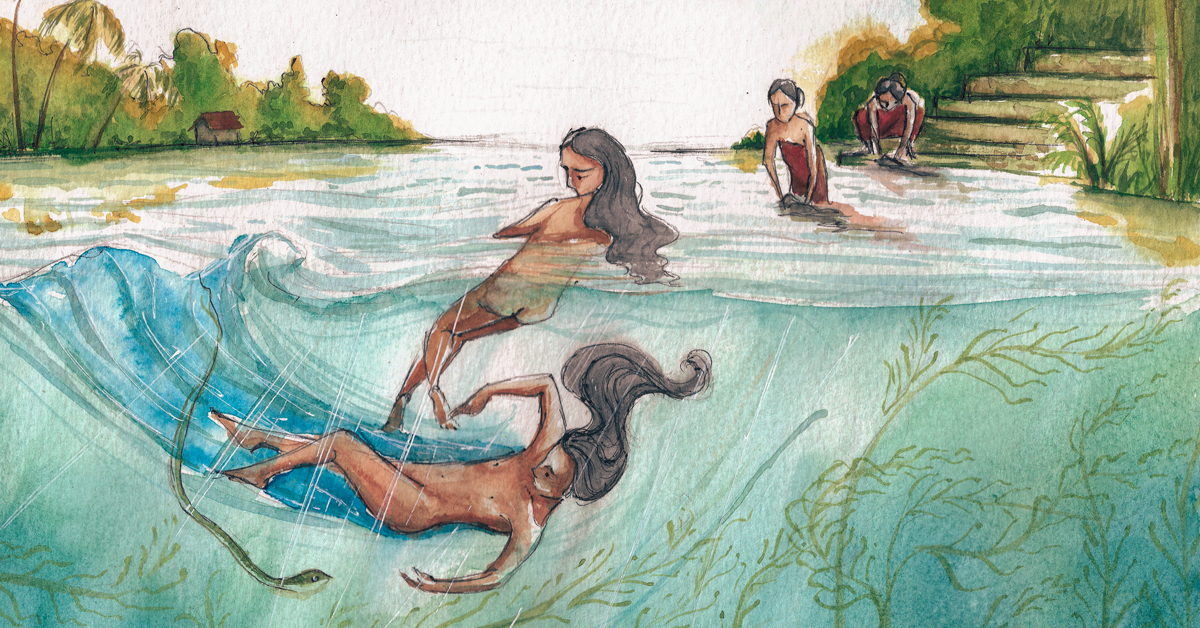

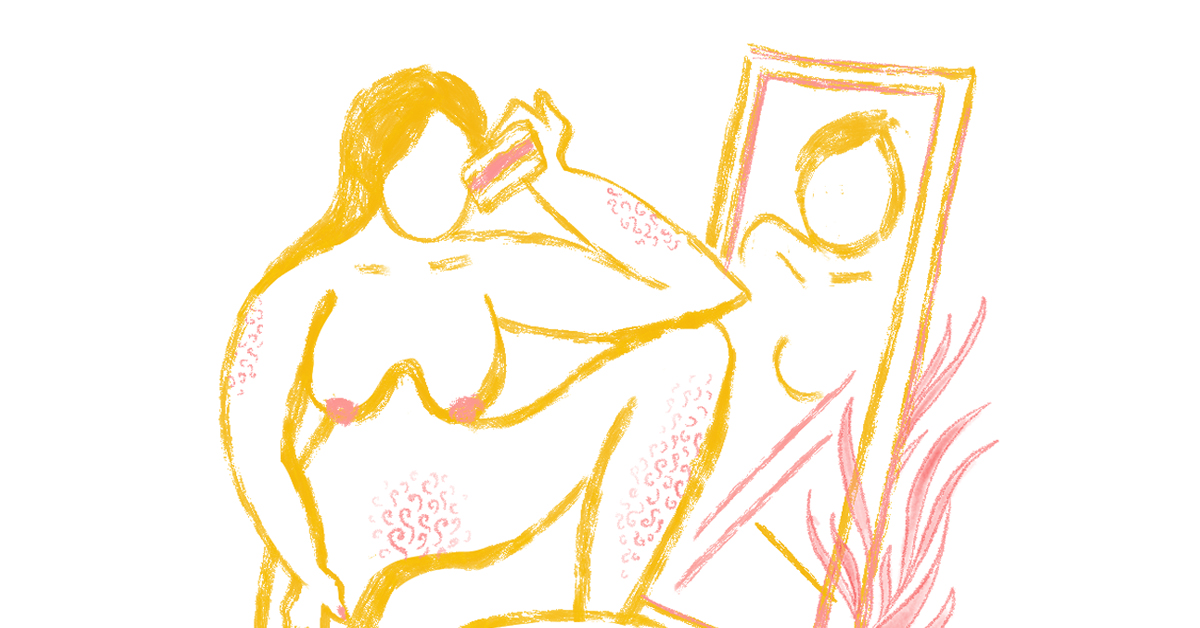

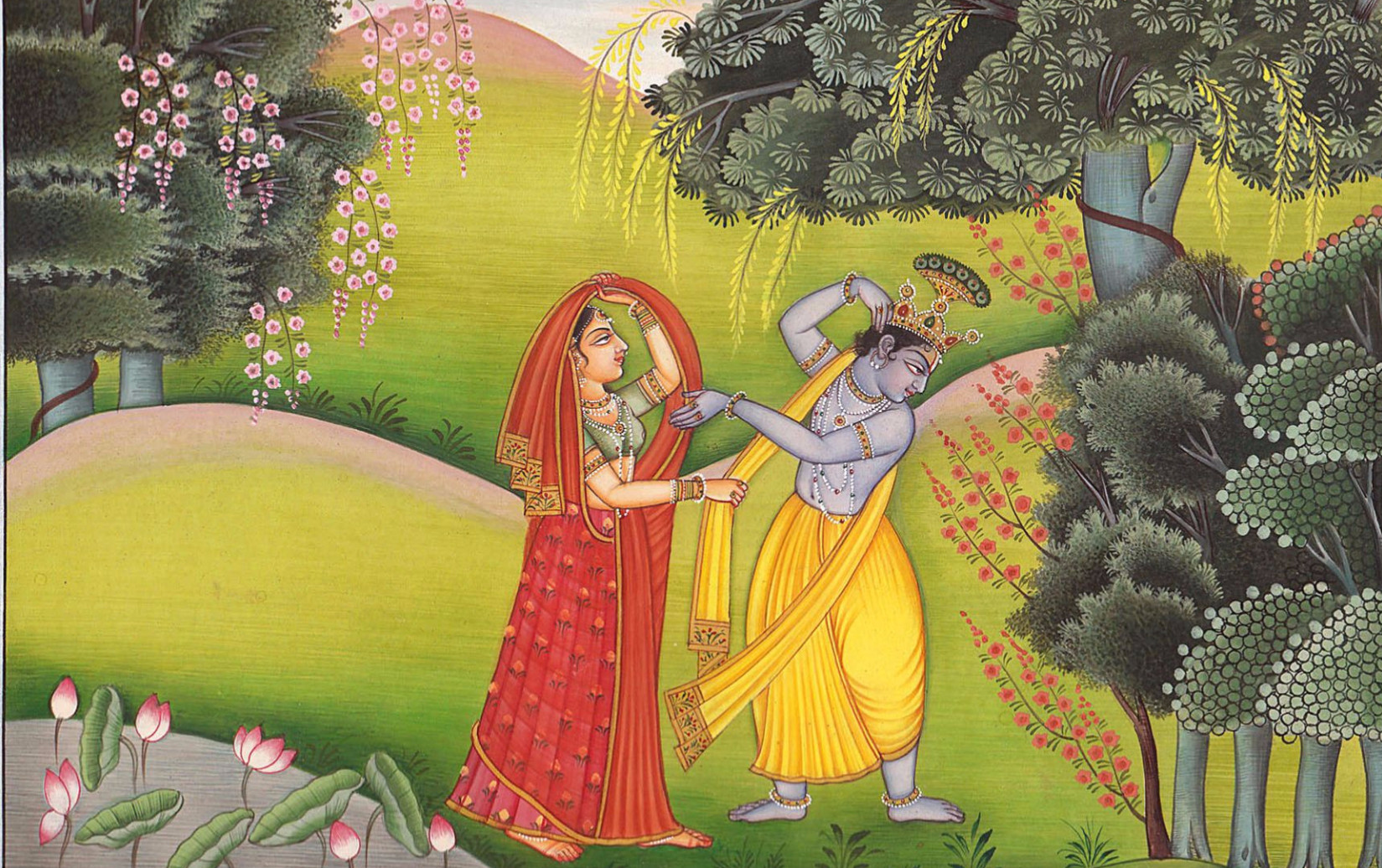

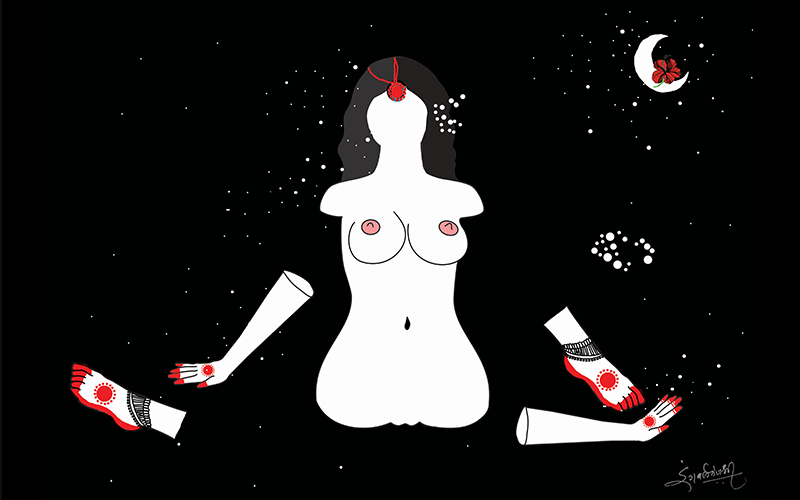

बाद में हमने खुद से साड़ी लपेटना सीखा। जब हम दूसरी कक्षा में आये , हमारी लम्बी और तड़पती उँगलियों को एक हाथ से वो सारी चुन्नटें पकड़ पाने का आनंद मिला। अपनी शिव और शक्ति की नक़ल करते हुए , यह हमारा साड़ी पहन के नाचने का ज़रिया था। हमें हमेशा से ही लम्बे बाल चाहिए थे क्यूंकि हमें ऐसा लगता था कि उनमें शक्ति के अभिनय की गूँज थी और साथ साथ, शिव के तेज़ गुस्से को काबू करने की क्षमता ।

जब कोई कार्यक्रम होता या परिवार के किसी सदस्य की शादी होती, तो अम्मा रेशमी और सुनहरी साड़ियों की दीवानी हो जाती।हमको उनकी यह बात हमेशा से ही रहस्मयी लगती थी। उनकी सूती साड़ियाँ देहाती, ज़मीनी और नाज़ुक हुआ करती थी जबकि उनकी रेशमी साड़ियाँ गहरे लुभावने रंगों कीं, और चमकीली होती थीं , जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। उनके पास दोनों तरह की रेशमी कैथारी ( केरल की सफ़ेद और ज़री के किनारों वाली परंपरागत साड़ियाँ )थीं , नकली वाली भी और शुद्ध असली रेशमी। वह अक्सर नकली वाली काम पे पहन के जाती थीं और किसी शुभ अवसर पर पहने जाने से पहले, चांदी के तारों के किनारों वाली असली साड़ी कलफ लग के इस्त्री की जाती थी।

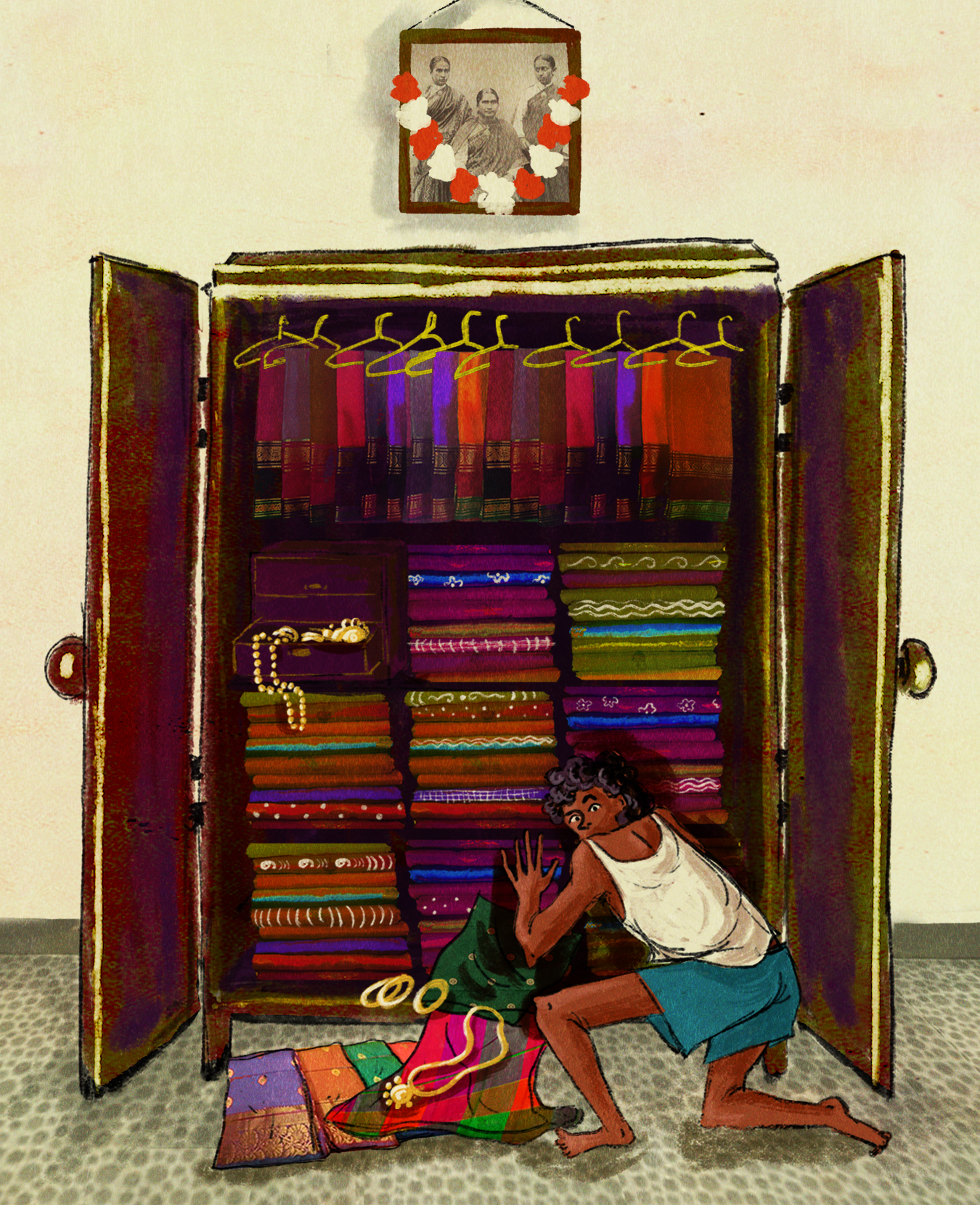

उनको डर था की कहीं हम उनकी कपड़ो की अलमारी में दख़ल न देने लग जाएँ । हम एक शैतान बच्चे थे और हमारी नज़र उनकी रेशमी साड़ी के चमकीले रंगों पर तब से थी, जब से हम के.जी. क्लास में थे । वह बड़ी ही सावधानी से ऊपर के खाने में उन्हें लटकातीं । एक बार पहनने के चक्कर में, हमने एक चटख लाल किनारे वाली सलेटी साड़ी को ज़ोर से खींच दिया और वो फट गयी। वह हमें माफ़ कर पायीं क्यूंकि ऐसा पहली बार हुआ था।

जब हम अपने खुशहाल निचली मंज़िल के फ्लैट से, किराए की निचली मंज़िल के घर में जा बसे, तकरीबन उस ही दौरान अम्मा और हमारे बीच, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई या खूबसूरती की जंग ( सौन्दर्य पिनक्कम) शुरू हो गयी। कपड़े, गहने और श्रृंगार का सामान - हमारे अरमान कि उनकी सुंदरता हमको मिले, उसका हमको मिलना और हम दोनों को उसको आपस में साझा करना - यह एक सफर था, जिसकी वजह से हम सब कभी कभी समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं ।

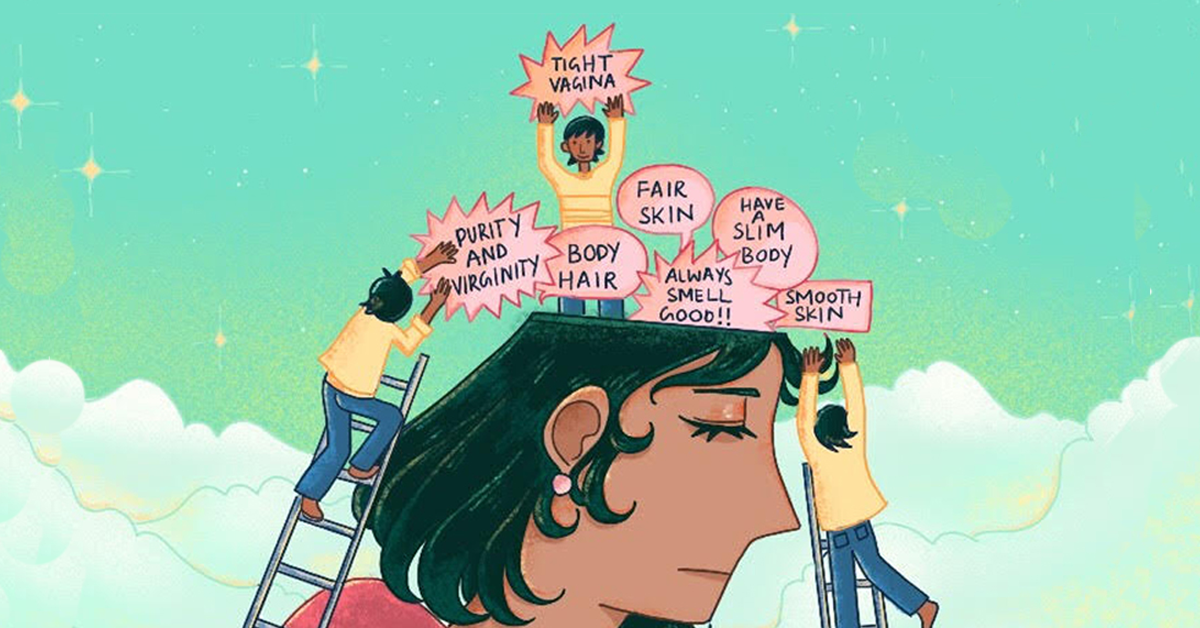

शुरू शुरू में, उनको हमें "सुंदरी " ( मलयालम में सुन्दर लड़की ) बनाने में मज़ा तो आता था , लेकिन पता नहीं कि वो कौन सा पल था जब हमारी ख़ूबसूरती को ले कर उनकी दिलचस्पी, नफरत और चिढ़ में बदल गई । खासकर उस तरह की खूबसूरती और सजावट, जिनमें हमारी मर्ज़ी और आज़ादी झलकती थी । हम जो पहनना चाहते थे , वो उन्होंने हमें कभी पहनने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब तक हमारा कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ, तब तक वो हमारे लिए लड़कों/ आदमियों के कपड़े भी खुद ही लाती थी, और कब कैसे किस के साथ क्या पहनना है, वो भी वो ही तय करती थी।

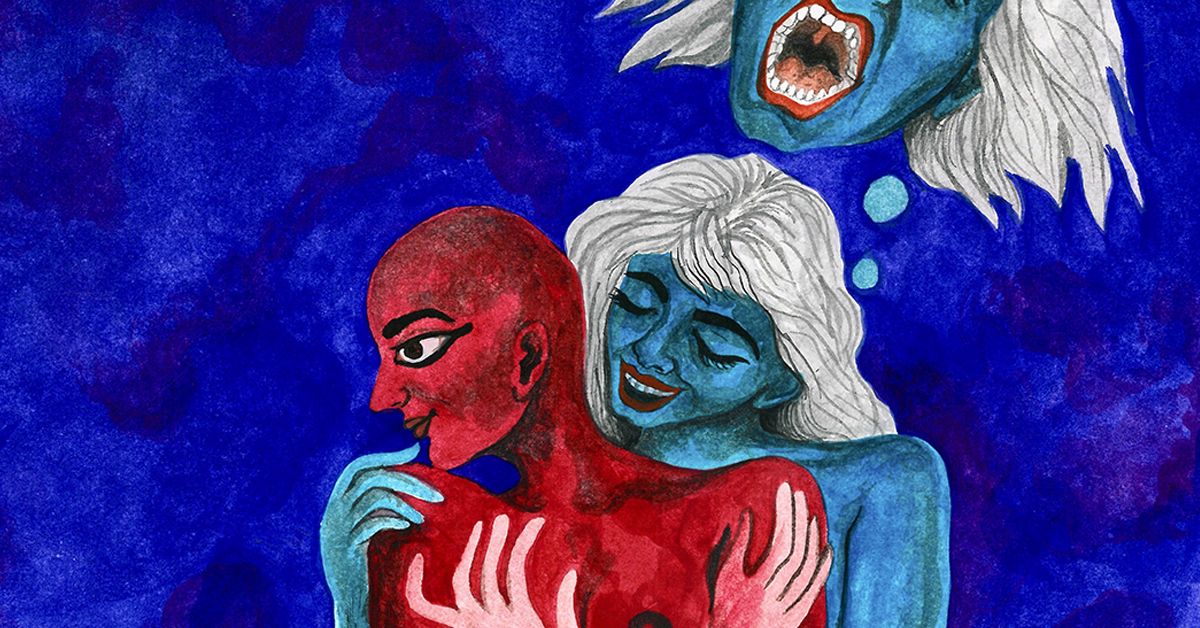

उनके कपड़ों की अलमारी और बाकी चीज़ें, जैसे गहने , श्रृंगार का सामान , और अन्य कीमती चीज़ों की बात करें , तो उनको लेकर वो काली-नीली देवी बन जाती जिसे केरल में आमतौर पर बद्रकाली कहा जाता है। जो अपने अशांत भावों, छोटे वाक्यों और कम शब्दों से सब कुछ फाड़ के अलग करने को तैयार रहती है।

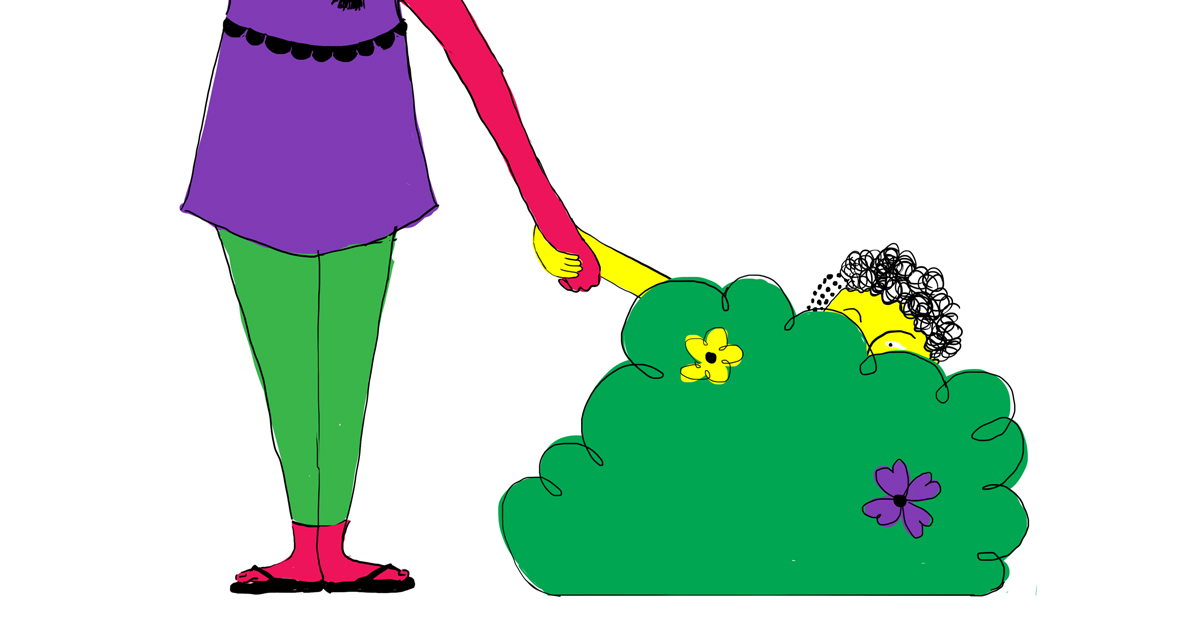

उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आया जब हमने अपने पड़ोस की लड़की की पायल चुरा ली। चांदी के रंग की पायल थी जो उनके घर में ऐसे ही पड़ी थी। हम उस समय कोई चालक चोर तो थे नहीं, और हमने अपने कमरे के दरवाज़े की कुण्डी पे उसे लटकता छोड़ दिया था। हमारा भाई भी उसी कमरें में रहता था और उसे यह बात तब पता चली जब हम पेशाब करने गए।

जब हम बाथरूम से बहार आए तो वो पायल हाथ में ले कर खड़ा था और हमसे पूछने लगा किसकी है। हमने यह कह के उससे वो छीन लिया कि हमारे सहपाठी ने हमें दी है। बाद में हमने उसे पास की झाड़ियों और तरह तरह की घासों से भरे मैदान में जा के फेंक दिया।

जब अम्मा घर आयीं, तब हमारे भाई ने उन्हें बता दिया। उन्होंने हमसे पूछा।

हम लोगों ने उस मैदान में जा के खोज बीन की , जिससे उनके पैरों में चकत्ते पड़ गए। उनके पैरों की उँगलियों के आस पास की चमड़ी हमेशा से ही नाज़ुक रही है क्यूंकि उनके पैर एक बार कुचल दिये गए थे। अंगूठे या पैरों में कुछ भी होने से वो परेशान हो जाती और या तो वो रोने लगती या लोगों पे चिल्लाने लगती।

उन्होंने हमेशा की तरह लात मारी , मारा और चिल्लाईं। उन्होनें काटा और हमारे एक हिस्से के साथ एक टांग पे खड़े हो के नाचने लगी , जो कि हमें महसूस हुआ या नहीं हुआ। उस वक़्त हमारी निगाहें और नज़र आपस में एक दूसरे से जुड़ गयी थीं। फिर उन्होनें हमें दीवान पे धकेल दिया। उन्हें परवाह नहीं थी कि मैं उस धक्के की वजह से मर भी जाए तो।

उन्होनें कहा " मर ही जाओ अगर झूठ से भरी ज़िन्दगी जीनी है तो । '

स्कूल से आ के, उनके कमरे में जा के, खुद को आज़माते हुए, चीज़ों को सजाना और उन्हें आपस में मिलाना हमारे लिए बेशकीमती ख़ुशी का समय होता था। जब घर के भूत भाग जाते, तो हमारे बच्चे जैसी आत्मा नाचने लगती, और उछल उछल के कल्पनाओं के उड़ान भरती। शादियों से ले के, किसी तमिल बीवी का अशुभ अंतिम संस्कार का दुनिया भर में प्रदर्शन करने तक। अनगिनत पानी के मटकों से भीग जाना हमारी आत्मा के लिए रोमांचक था क्यूंकि हमें पानी की चिपचिपाहट का हिस्सा बनने में मज़ा आता था। मुलायम और साफ़ पानी जो की पत्थर को काटने में समर्थ हो, हमेशा से ही सारे तत्वों में.. हमारा प्रिय रहा है।

और हो सकता है यह वही प्रवाह हो जिसने नर्तकों और रचनाकारों की सरकती चालों को प्रेरणा दी , जिसे पाने की हमारी भी इच्छा रही। हाँ, हमने कभी अम्मा की सफ़ेद रंग के कपड़ों को छूने की हिम्मत नहीं की क्यूंकि हमें लगता था कि अगर हमने उनके उन कपड़ों को उनकी जगह से हटाया, तो मौत आ जायेगी।

उस पायल वाली घटना के बाद से कपड़े पहन के सजने धजने की ख़ुशी, एक छुपाने वाली बात हो गयी जो दूसरों की ग़ैरमौजूदगी में ही की जाती थी। इन लोगों के होने का डर और पकड़े जाने की शर्मिंदगी ने हमारे अंदर के उस नन्हे कलाकार को मार डाला जो बस अम्मा की साड़ी पहन के, नाचना चाहता था।

हमने साड़ी के रंगों को अपने पिता के शर्ट और भाई के बास्केटबॉल जर्सी के साथ मिलाना शुरू किया। शायद हम सबकी ताकत के बजाय, उनकी ख़ामियों का अजीब सा मिश्रण बन के तैयार हो गए। कहीं हम लोगों की ताकत की बजाय उनकी खामियों को प्रतिबिम्बित न कर रहे हों, हमें यही घबराहट आज तक हमेशा सताती है । यहा वाह है, लेखक और कलाकार आलोक वैद मेनोन के शब्दों में, कि ' मेरे दोस्त ही मेरे प्रेमी हैं ' ।

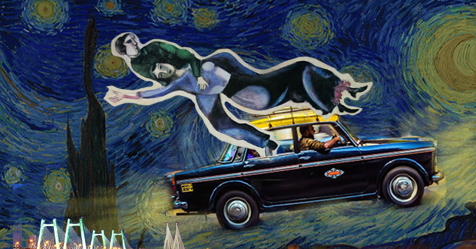

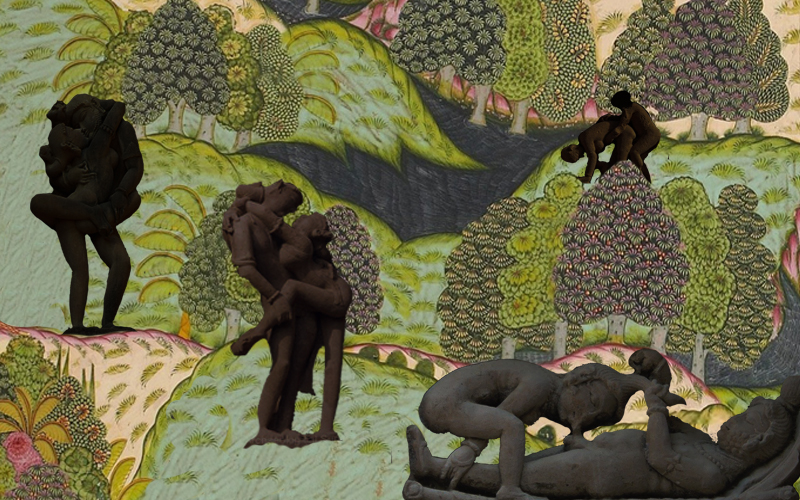

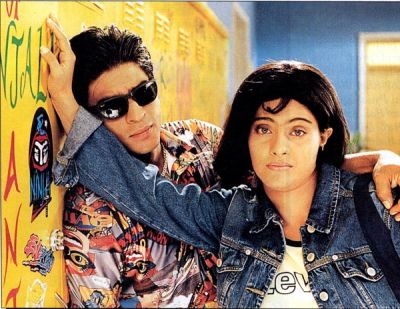

हम किसी अभिनेत्री के दुल्हन रूप के परिदृश्यों के स्वांग रचते। देवारागम और चालबाज़ की श्रीदेवी , अंजाम और देवदास की माधुरी दीक्षित। पादयप्पा और पंचाथानथिराम की रेम्या कृष्णन और अज़ाकिया रावणन,अज़ाकन , और राजशिल्पी की भानुप्रिया इत्यादि।

अम्मा ने हमारे साड़ी लपेटने के खेल को हमारी छह सात साल की उम्र होने तक तो सराहा और उसके मज़े भी लिए। उसके बाद ये एक मौका बन गया, जब हमारा भाई हमें दबाता। और किशोरावस्था क्या आई, कि ये साड़ी पहन के मज़े करने वाला हमारा हिस्सा, अतीत का बीता सपना बन गया। लेकिन नाचने की शक्ति एक ऐसी आग थी जो फिर भी हमारे अंदर, धीरे धीरे जलती रहती थी। यह आग कभी नहीं बुझी और संगीत के साथ साथ, इसने हमें ज़िंदा रखा।

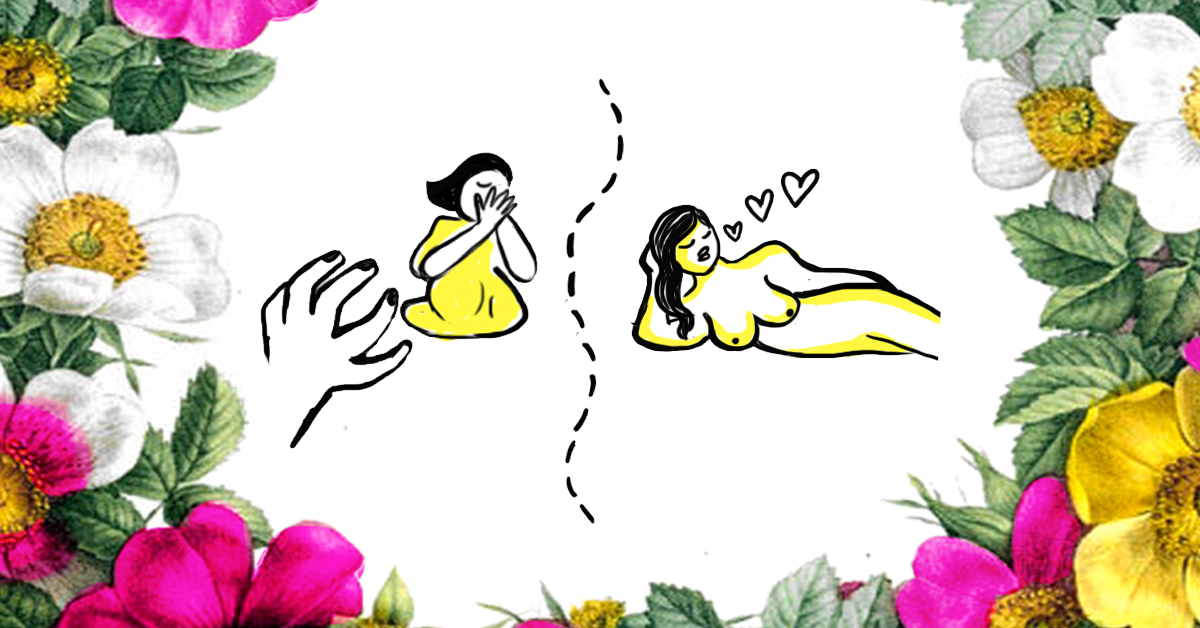

अपने नारीत्व का जश्न था, तो उसको छिपाने की चाह और तेज़ थी । उसको व्यक्त करने से ज़्यादा, उसे दबाने की वजह से खुद की पहचान खोजने में बहुत वक्त लगा । खुद को ,अपनी पसंद और अपनी ज़रूरतों को समझने के लिए जंग छेड्नी पड़ी । और उसमें भी रुकावट और छल महसूस हुए । इन सारे दवाब से हमारे बचपन का एक बड़ा हिस्सा, सबको इस बात का यकीन दिलाने में जुटा रहा कि " हम लड़कियों जैसे नहीं हैं "

हमें दबाने वालों के डर से, और उनके साये और उनके शब्दों से बचने के लिए, हम अक्सर बहस से दूर भागते थे । हमें दबाने वाले सिर्फ हमारा भाई और साथ स्कूल में पढ़ने वाले नहीं थे बल्कि हमारे माँ बाप भी थे जो कि हमारी आलोचना करने , हमें अनुशासित करने ,हमें सजा देने और फिर अंत में हमारे शौक और पसंद पर लगातार नज़र रखने की तकनीक के मामले में काफी सख्त हो गए थे। उनका मकसद तो वही पुराना था कि आगे चल के हमारा भला हो। इसका नतीजा ये हुआ कि सामान्य होने और मानकों का पालन करने के चक्कर में , हमारे खुद के एक हिस्से में दाग लग गया।

बचपन की ठीक न हुई चोट हमारे व्यस्क बदन पर झलकती है। हमने अकसर पाया कि हम सामजिक और अन्य औपचारिक परिस्थियों में जो हम हैं, उसको पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ स्वीकारे बिना, समझदार होने का ढोंग करे जा रहे हैं।

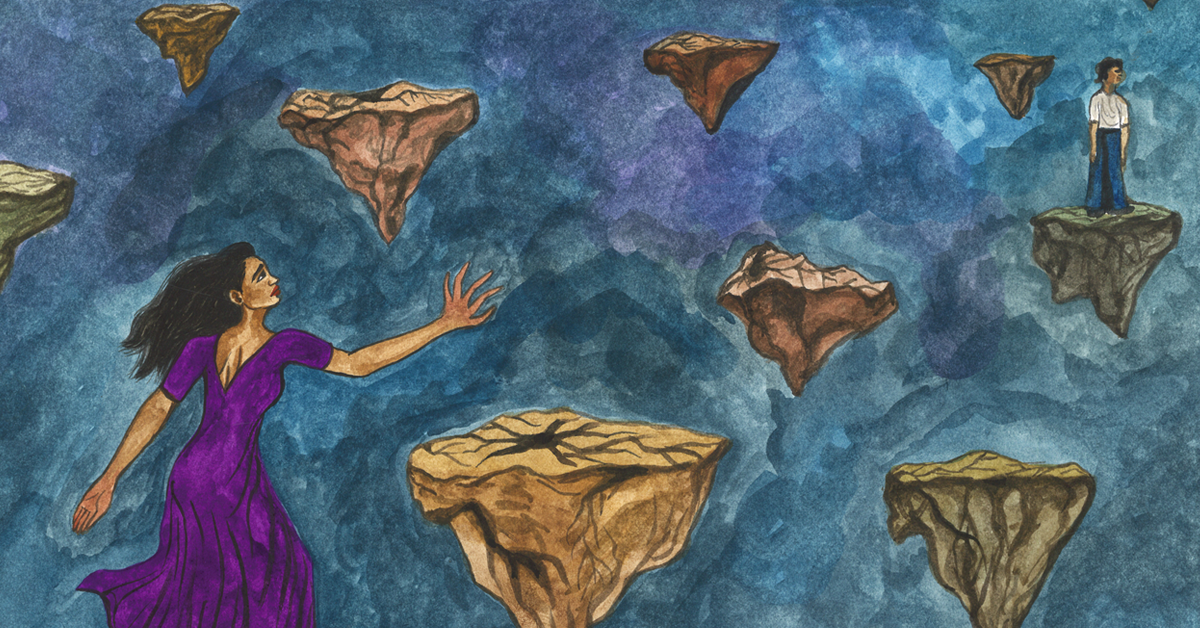

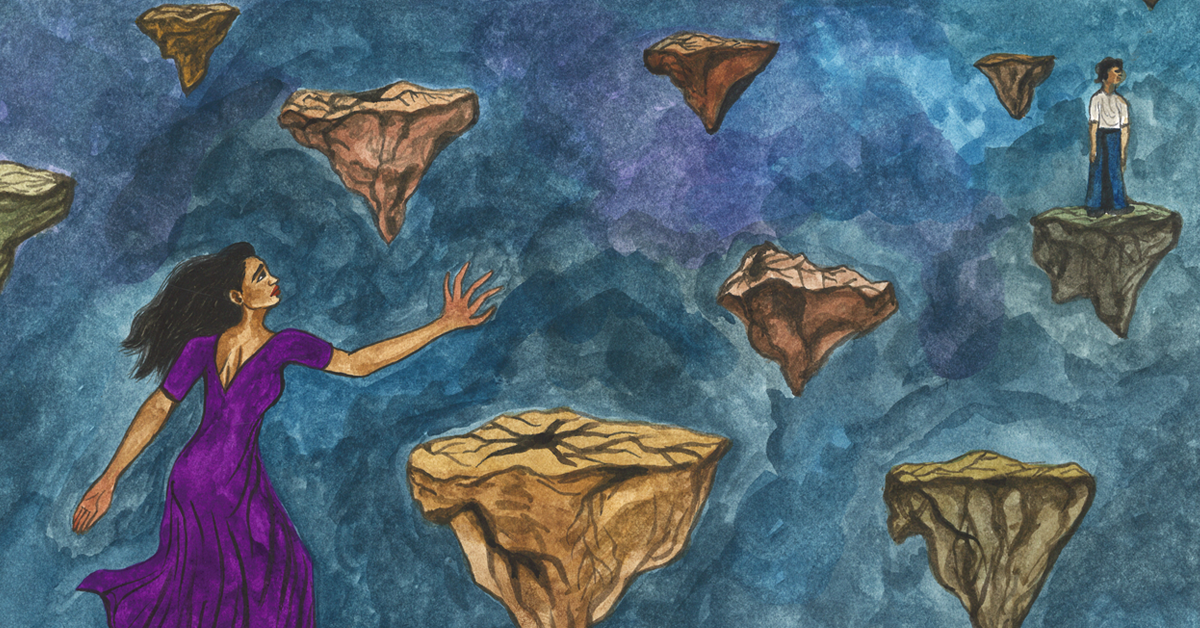

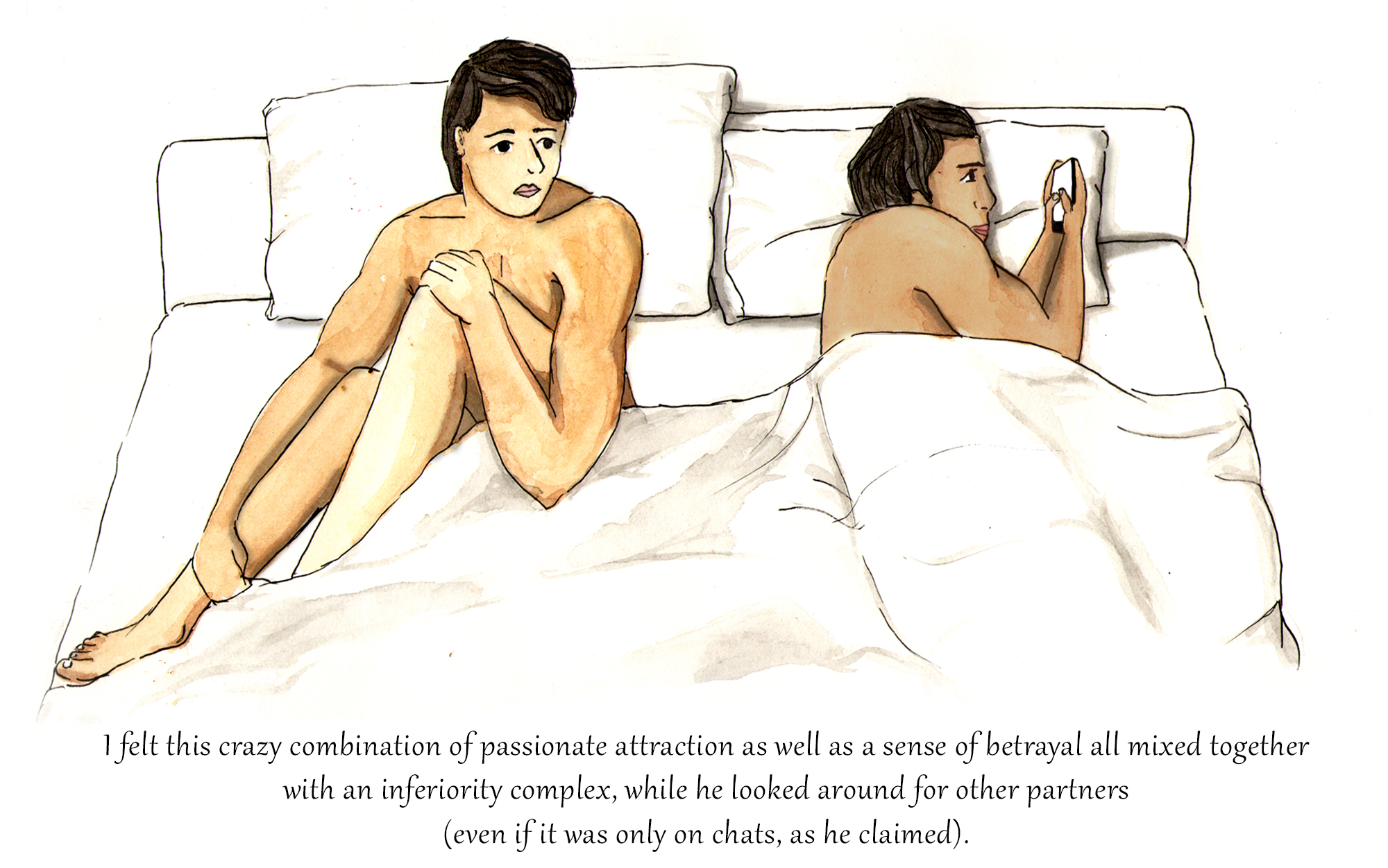

यह सन्दर्भ पे निर्भर भावना भी है। जब हम ‘इस पार या उस पार’ वाली भाषा का खंडन करने की कोशिश करते हैं, या किसी एक पहचान में अपने को सीमित नहीं रखना चाहते, या उस पहचान के साथ ही हर वक्त नहीं देखे जाना चाहते हैं, हम अपने को फिर भी एक दलदल में पाते हैं । जहां या तो हम स्ट्रेट कहलाए जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही गे हैं या फिर गे/समलैंगिक होने के लिए, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट/विषमलैंगिक हैं ।

जीवन के ये हिस्से बहुत गहरा असर छोड़ गए । आज तक इन पुराने पर गहरे तजुर्बों की वजह से हम अपने को उल्टा पुल्टा और बेकार महसूस करते हैं । आज तक हम औरों के साथ रिश्ते बनाते हुए अपनी सीमाओं को बांधने में असमर्थ पाते हैं ।

जैसे जैसे हमारी छोटी छोटी बातों की वजह से हमें सज़ा मिलती गयी और हमें ‘सुधारा’ जाने लगा , हमने अपने अंदर ही उस नफरत को घर दिया। किशोरावस्था वो समय था जब हमारी अकेले और एकांत में रहने की शुरुआत हुई। लेकिन ये वो भी समय था जब हमने अपनी निजी ज़िन्दगी में देवियों के लिए अपने प्यार को स्वीकारा । ये करने से हमें यह मर्दाना जीवन के नाटक से छुटकारा मिलता ।

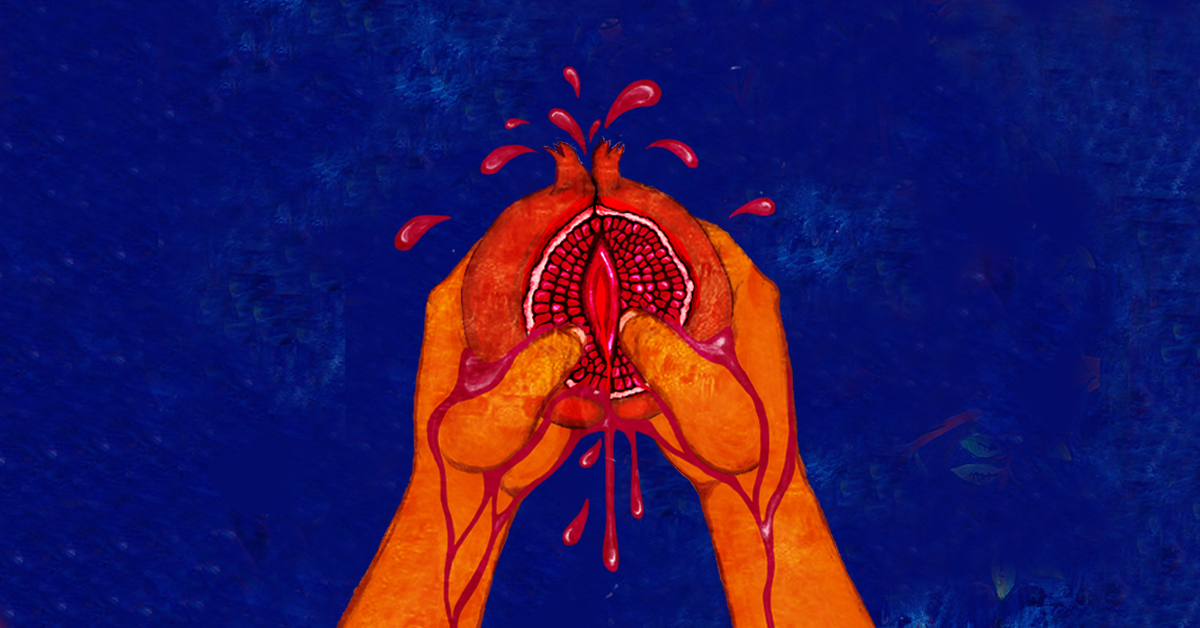

अम्मा की साड़ियाँ, ख़ज़ाना थीं, पिटारा थी। ऐसा खजाना, जो कि इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसे खोज निकाले । हर कपड़े में एक कहानी, रचना , और वजन था जो कि मेरे नन्हे हाथों को, जादु जैसा लगता था। सरसो के पीले , गहरे लाल, भूरे , चटख नीले रंग में मद्रास चेक। चटख गुलाबी रंग पर चांदी के तार , छितरे हुए शीशे और इधर उधर बेलों के आकार में चमकी लगी, एक साड़ी। फिर कांचीपुरम सिल्क की साड़ी जो उन्होनें अपनी शादी में पहनी थी।

हमें उन्हें उस देहाती गेरुए सुनहरी माइसोर सिल्क की साड़ी में मुस्कुराता हुआ देखना याद नहीं है , वो चिड़चिड़ी ही लग रही थीं । बाद में उन्होंने रिसेप्शन में नीली साड़ी पहनी और फिर हमारे पिता ने येसुदास का पुराना गाना गाया। मुझे ख़ुशी से उनका यह कहानियां सुनाना याद है और यही ख़ुशी 80 और 90 की उभरती हुई संस्कृति झलकाते हुए, पुरानी तस्वीरों में भी दिखती थी।

जब उन्होनें हमें अपनी शादी की साड़ी पहनाई , उस वक़्त हमें तुरंत ही अपने रंग ढंग पे रोक महसूस हुआ, अपने सिनेमाई नृत्य की ओर झुकाव में अडचन लगी । वो एक साड़ी थी जिसमें हमें हिलने - डुलने , प्रदर्शन करने , या खेलने में सहजता महसूस नहीं होती थी। हम जैसे ही उसे अपने पे, नीले टी-शर्ट के साथ पहना देखते थे , तुरंत उतरवा देते थे । अम्मा ज़ोर डालती थी कि हम टी-शर्ट को, अपने कच्छे को पेटीकोट बना के, साड़ी समेत, उसमें खोंस लें । हम चाहते थे टी शर्ट बाहर रहे। चीज़ों को अंदर खोंसने की लड़ाई जारी है। और यह चीजों को समेटना और खोंसना, हमको इज़्ज़तदार कैसे बनाता है , यह एक ऐसी बात है जो हमें समझ नहीं आयी । इस नियम का पालन करना तो भूल ही जाओ।

अम्मा हमें तैयार करते हुए खुल के मुस्कुराती। हमारे छोटे से शरीर में चुन्नटें जमाते हुए उनके हाथ स्थिर होते। उनके लिए यह उनकी ममता का विस्तार था। हमारे लिए यह ऐसी दुनिया का रास्ता था जहां हम ऐसी पहचानों की खोज बीन कर सकें, जो हमारी रोज़मर्रा की पहचान से कोसों दूर थी ।

जैसे जैसे हम बड़े होते गए, यह शौक कम होता गया। और अब हम साड़ी खरीद के बस उसे देखते हैं या उनसे बिस्तर का कवर बना लेते हैं । साड़ी जो कभी ख़ुशी और सपनों का प्रतीक थी , उनका अब कभी ज़िक्र भी नहीं होता। उस समय का बचा हुआ अंश, वो अलमारी है, जो कि गलत लगने वाले अरमानों का प्रतीक होने के साथ साथ, एक युद्ध का किला सी भी है।

किशोरावस्था अपने साथ साथ बहुत ज़्यादा आत्म- जागरूकता ले के आयी और बदनसीबी से सही गलत तय करने का दबाने वाला बोझ भी। उस समय तक अम्मा की साड़ियों के साथ हमारा बचकाना प्रयोग, छुप के विद्रोह करने में बदल गया था। वो दुर्लभ पल और दुर्लभ होते गए , जिनमें हम एकदम मग्न हो जाते थे । एक तो ये सब करने की मनाही थी और इसलिए भी क्यूंकि ये सब करने से हमें अपना वो रूप व्यक्त करने को मिलता था, जो हम खुद के अलावा किसी और को नहीं दिखा सकते थे।

पर छुप छुप के करे जाने वाले कलाकारी का विस्तार होता चला गया। अब हम बस दुल्हन या नर्तिकी नहीं थे। हम फिल्मस्टार थे , देवी थे, रानी थे। हर साड़ी पोशाक बन गयी , और आईना हमारा दर्शक बन गया। तब भी यह निजी ख़ुशी अपराध और डर से सनी लगती थी।

अम्मा के क्रोध की कोई सरल सीमा न थी । कुछ ही बार हम पकड़े गए , जिससे वो आगबबूला हुई , बोतलों और थालियों के बीच चटर पटर हुई , दिनों , हफ़्तों और महीनों की चुप्पी होती जो समय के साथ और भी ज़ोर ज़ोर से बोलती।

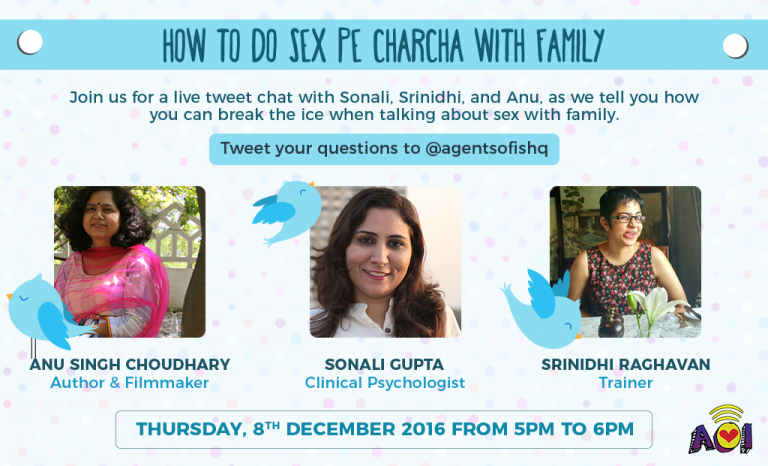

उनका गुस्सा बस साड़ियों को ले के नहीं था, बल्कि नियंत्रण, मर्यादों और हमसे जो उम्मीद की जाती है, उस भूमिका को निभाने को ले के था।

अम्मा की साड़ी बस पहनावा नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा भी थी। हर साड़ी ध्यान से चुनी गयी थी। वो उनकी मनोदशा को दर्शाती थी। उनकी महत्वकांशाओं और दुनिया में उनकी जगह को दर्शाती थी। गर्मियों की सूती साड़ियों में सरल प्रिंट और हलके रंग होते , और सुनहरी ज़री के काम वाली भारी सिल्क की साड़ियाँ शादियों और जश्नों के लिए रखी जाती थी। उनके लिए साड़ी का मतलब था गरिमा और शिष्टचार। इसलिए वो कभी भी काम पे चूड़ीदार और कुर्ता तक नहीं पहन के गयी।

हमारे लिए साड़ी का मतलब था आज़ादी, परिवर्तन , उड़ने और गिरने के लिए जादुई पंख। यह अलग अलग अर्थों की खींचा तानी, हमारे आपसी टकराव की जड़ थीं । मेरी साड़ियों की कहानी को नए सिरे से सुनाने की चाह और उनकी चाह कि वही पुरानी कहानी बनी रहे । उनके लिए साड़ी, मेहनत , हैसियत , और परंपरा का प्रतीक थी।

अलमारी जंग का मैदान बनी रही क्यूंकि उसके खानों में साड़ियों से बढ़ कर कुछ था। उसपे हमारी न कही गयी उम्मीदों और लगातार भिड़ती पहचानों का वजन था। अम्मा के लिए वो उनके अनुशासन का क्षेत्र था , हमारे लिए वो कुछ और बनने का ज़रियाँ।

उनकी साड़ियां हमारे रिश्ते का रूपक बन गयी - खूबसूरत , लेकिन परतदार , और नाज़ुक।

जब हम बीस -बाईस साल की उम्र में काम करने लगे, तो साड़ी से हमारा रिश्ता बदलने लगा। हम 18 -19 की उम्र में अपने माँ-बाप के घर से तो निकल गए थे लेकिन उनसे टकराव की न दिखने वाली चोट साथ ले कर। हमें समझ आने लगा कि अम्मा की कठोरता नियंत्रण नहीं थी , बल्कि डर में लिपटा हुआ प्यार था। ये डर कि दुनिया अक्सर उन लोगों के साथ क्रूर होती है जो अलग रास्ते अपनाते हैं और प्यार पाने के लिए लड़ते हैं।

एक बार जब हम घर गए तो हमने खुद को फिर से अलमारी की ओर खींचता पाया। इस बार विद्रोह करने या प्रयोग करने नहीं, बल्कि समझने के लिए। साड़ियां वैसे ही थीं, लेकिन फिर भी इस बार हमें अलग लग रही थीं। हर तह और चुन्नट अम्मा के जीवन का एक अध्याय लग रहा था। उनके कपड़ों के जोड़े लगाने, मौसम के हिसाब से पसंद बदलने , उनके ध्यान से संभाल के रखने में हमें तर्क नज़र आ रहा था। कोई कोई साड़ी किनारों से उधड़ गयी थी और अंदर से फट गयी थी। साड़ियों के साथ हमारा रिश्ता ऐसी नज़दीकयों में बदल गया जो कि अक्सर समय के साथ सुधरता जा रहा है। समय बचाने के लिए, जल्दबाज़ी करने से अक्सर हमारी प्रक्रिया और मकसद पीछे रह जाते हैं।

आखिरी साड़ी जो हमने उन्हें बंगलोरे में दिलवाई थी, वो मल्लेश्वरम के ओकलिपुरम से ,थी । व्यापारी तरह तरह की अलग अलग मौसम में पहनने के लिए साड़ियाँ थोक में बेच रहा था। जिस साड़ी पे हमारी नज़र गयी उसके किनारे भूरे लाल रंग के थे और उसपे टेम्पल की कढ़ाई में एक दूसरे के विपरीत अन्नापक्षी की आकृति थी। साड़ी का रंग था पीला और उसपे सफ़ेद छोटे छोटे बुलबुले बने थे। इस डिज़ाइन को मदुराई सुंगुड़ी बोला जाता है।

(विभु अंग्रेजी के अध्यापक रह चुके हैं, और लेखक बनना चाहते हैं । यह मलयाली हैं, कईं गुणों के मालिक हैं और कई प्रकार के काम करते है। भविष्य में इन कई सुरों को लिए वो फिल्म बनाने की चाह रखते हैं। )