जब महामारी (covid-19) ने हमला किया, मैं घर से दूर था।

उस वक़्त मैं उस शहर में था जहां मिडवेस्टर्न (mid-western) अमेरिकन कॉलेज है। जहां मैं रहता था वहां की लंबी, बेरंग सर्दियों में तो वैसे भी अकेलापन महसूस होता है। तो जाहिर है, महामारी के दौरान घर की याद के दौरे और ज्यादा पड़ने लगे थे। इस अकैडमिक साल की शुरुआत में ही मैं एक फ्लैटमेट के साथ शिफ्ट हो गया था। और जिंदगी किसी भी आम ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह सेट हो गई थी। क्लास, रिसर्च, पढ़ाने का थोड़ा बहुत काम और घर के काज! महिने में एक-दो आउटिंग भी हो जाती थी। यानी पूरा रूटीन सही था।

मुझे याद है मार्च का वो दिन जब मैं किसी के साथ डिनर पे था और टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। उसी समय नेशनल इमरजेंसी के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। एकाएक ही मानो, हमारी कॉलेज कैम्पस लाइफ ने एक भयानक रूप ले लिया। मानो अकैडमिक साल खत्म हो गया हो।

पहले-पहले तो इस ठहराव में एक अलग तरह का ही रोमांच था। वो जो रोज नई-नई बातें सामने आ रही थी उनका प्रभाव सिर्फ हमारी लाइफ पे नहीं बल्कि पूरी दुनियां पे हो रहा था। कल तके जहां सब एक सीमित क्षेत्र में जीवन बसर कर रह रहे थे, आज इस घटना के वजह से सब मानो एक साथ थे। कोई अलग ही चीज़ जिसके साथ पूरी दुनिया को व्यवस्थित होना हो। जैसे रोमांच का एक ऐसा हिस्सा, जहां कोई बच्चा कामना करे कि कुछ ऐसा हो जाये कि उसे स्कूल ना जाने पड़े, और फिर चमत्कार हो जाए। उसकी इच्छा पूरी हो जाए।

खैर फिर धीरे-धीरे सच अपनाना पड़ा। समझ में आया कि एक अनिश्चित समय तक अकेले रहने का मतलब क्या होता है।

पहले-पहले तो इस ठहराव में एक अलग तरह का ही रोमांच था। वो जो रोज नई-नई बातें सामने आ रही थी उनका प्रभाव सिर्फ हमारी लाइफ पे नहीं बल्कि पूरी दुनियां पे हो रहा था। कल तके जहां सब एक सीमित क्षेत्र में जीवन बसर कर रह रहे थे, आज इस घटना के वजह से सब मानो एक साथ थे। कोई अलग ही चीज़ जिसके साथ पूरी दुनिया को व्यवस्थित होना हो। जैसे रोमांच का एक ऐसा हिस्सा, जहां कोई बच्चा कामना करे कि कुछ ऐसा हो जाये कि उसे स्कूल ना जाने पड़े, और फिर चमत्कार हो जाए। उसकी इच्छा पूरी हो जाए।

खैर फिर धीरे-धीरे सच अपनाना पड़ा। समझ में आया कि एक अनिश्चित समय तक अकेले रहने का मतलब क्या होता है।

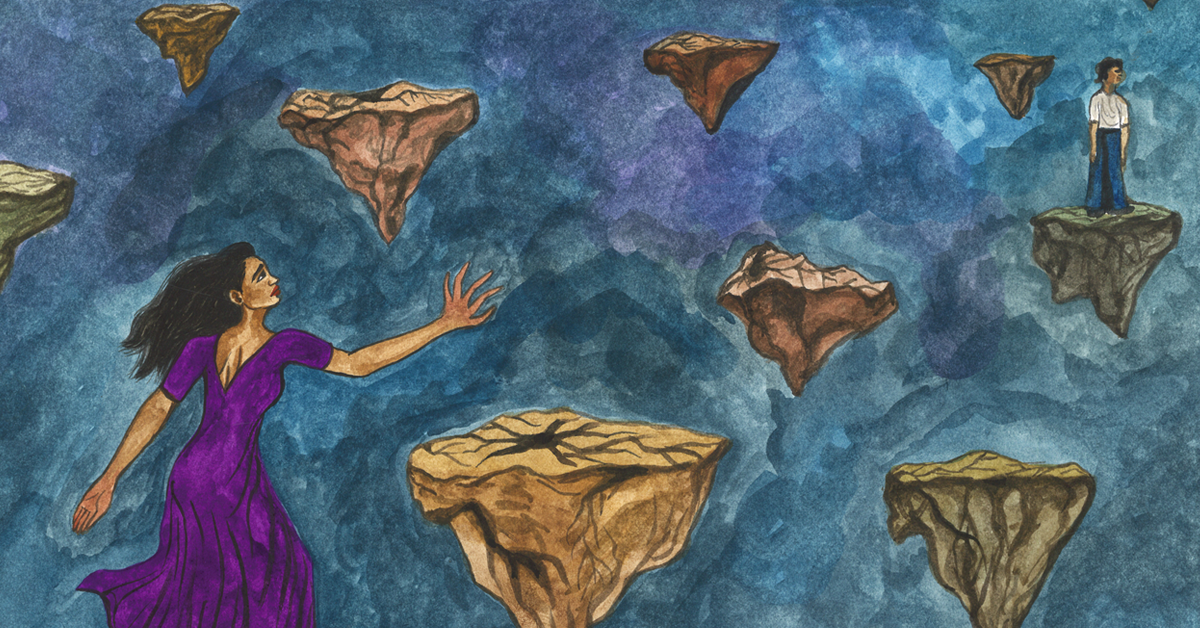

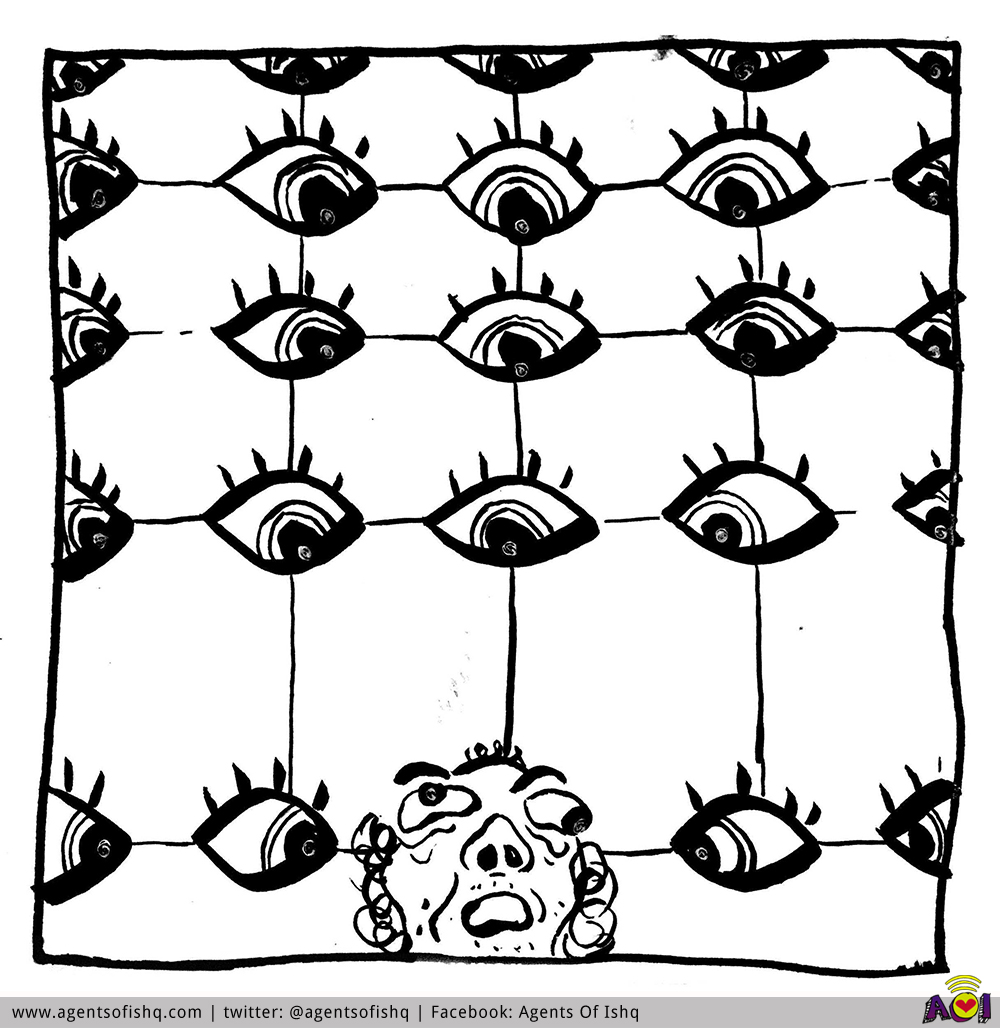

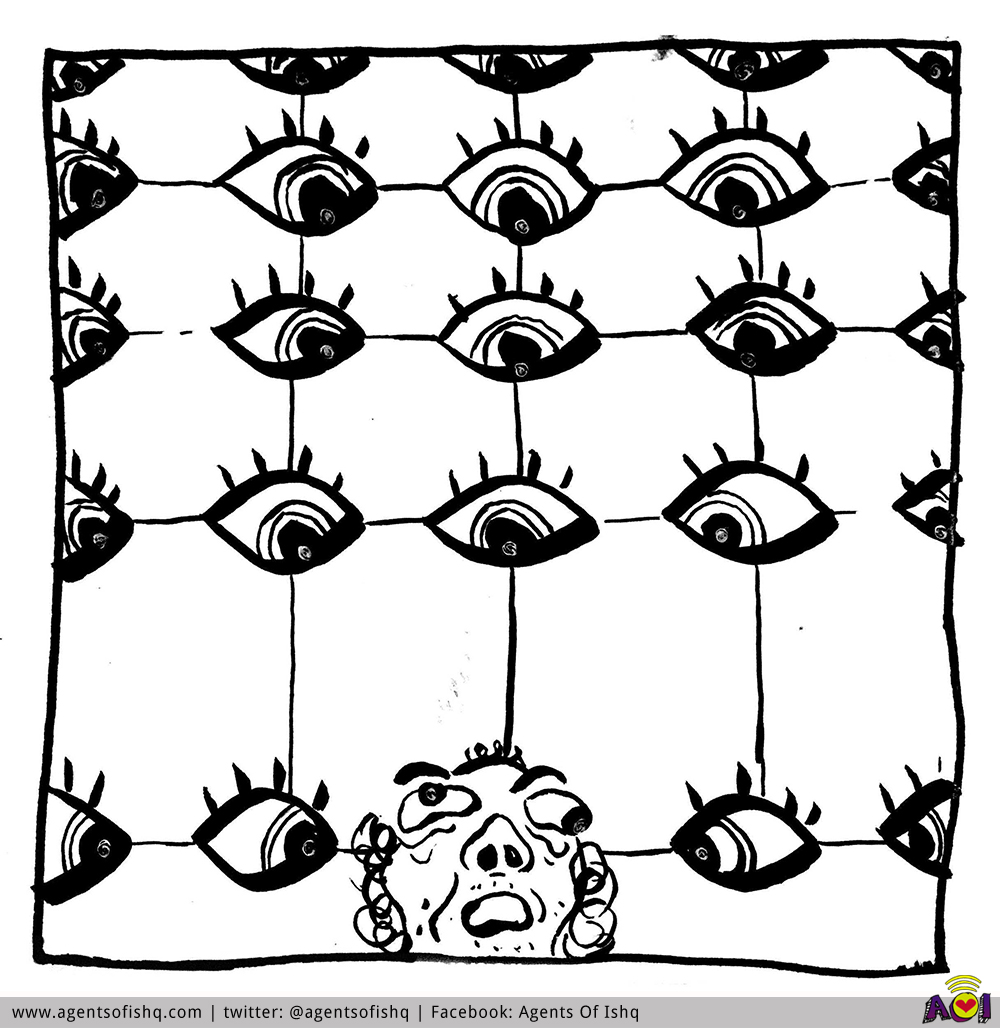

पहले पहल तो, सामाजिक तौर पे लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दिया। फिर नियमित रूप से न्यूज़ और पॉडकास्ट (podcast) देखने और सुनने लगा। मुझे लगा कि दुनिया से जुड़े रहने का यही एक तरीका है। मानो ये जानकारी का समंदर कोरोना के वायरस को बहा ले जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर ये भावना जड़ पकड़ चुकी थी कि मेरा शरीर अब पिंजरे में बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा लगने लगा जैसे मेरा सामाजिक बायोम (biome- स्थल) पिघल रहा हो।

ये भावनाएं जब मन के अंदर हुड़दंग मचाती थीं, तो अशांति हो जाती थी। दर्द भी होता था। अकेलेपन के इर्द-गिर्द लिपटी परेशानी की गहरी भावनाएँ जैसे सतह पर आकर मुझे शारीरिक रूप से कमज़ोर कर जाती थी। और सबसे मुश्किल तो वो पल थे जब मैं बस बाहर भागकर लोगों के बीच घुस जाना चाहता थी, पर फिर खुद को रोकना पड़ता था। मेरा दिमागी संतुलन पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूल रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। कैसे खुद को बेहतर महसूस कराऊँ। कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था।

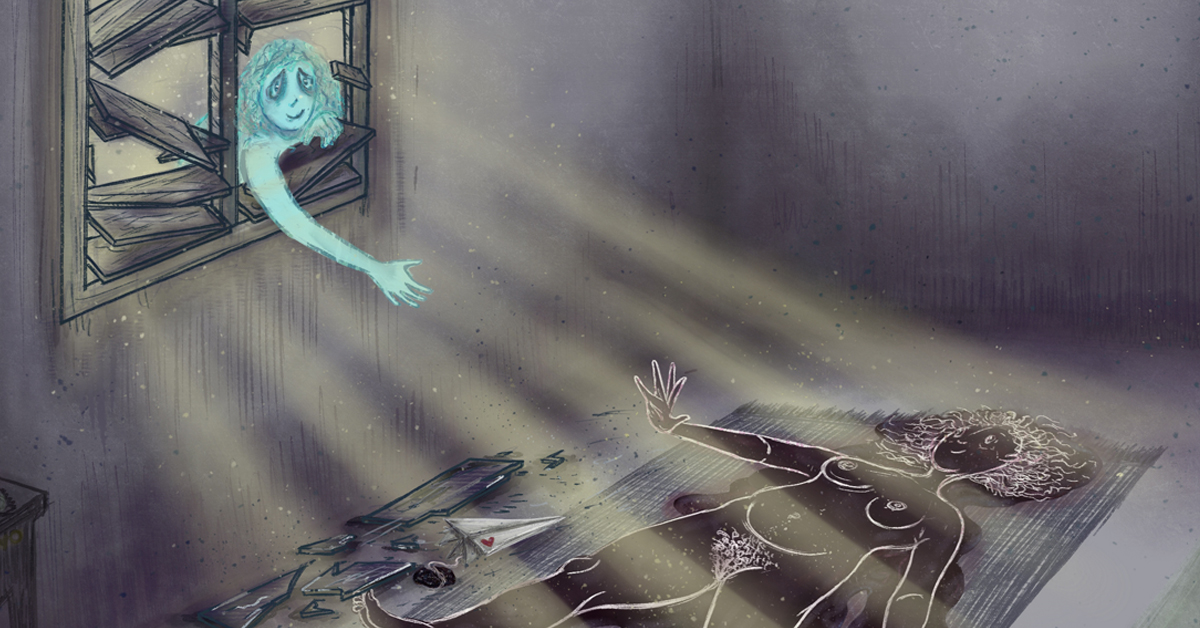

भावनाएँ तेज़ लहर सी आती और मुझे झंकझोर कर चली जाती। और मैं जैसे खुद को समेटकर बचाने की कोशिश करता- पर आखिर किससे! खैर, जैसे-जैसे क्लासेस ऑनलाइन होने लगीं, हमारी पिछली जिंदगी के कुछ अंश मानो सांस लेने लगे। तब मैंने सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए सारे ऑनलाइन माध्यम टटोल डाले। लेकिन पूरे दिन के ऑनलाइन मेल-जोल के बाद भी, यही समझ में आया कि एक इंसान की ज़रूरत है दूसरे इंसान के साथ शारीरिक रूप में मिलना। कुछ भी कर लो, उस जरूरत को किसी भी और चीज़ से पूरा नहीं किया जा सकता।

पहले पहल तो, सामाजिक तौर पे लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दिया। फिर नियमित रूप से न्यूज़ और पॉडकास्ट (podcast) देखने और सुनने लगा। मुझे लगा कि दुनिया से जुड़े रहने का यही एक तरीका है। मानो ये जानकारी का समंदर कोरोना के वायरस को बहा ले जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर ये भावना जड़ पकड़ चुकी थी कि मेरा शरीर अब पिंजरे में बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा लगने लगा जैसे मेरा सामाजिक बायोम (biome- स्थल) पिघल रहा हो।

ये भावनाएं जब मन के अंदर हुड़दंग मचाती थीं, तो अशांति हो जाती थी। दर्द भी होता था। अकेलेपन के इर्द-गिर्द लिपटी परेशानी की गहरी भावनाएँ जैसे सतह पर आकर मुझे शारीरिक रूप से कमज़ोर कर जाती थी। और सबसे मुश्किल तो वो पल थे जब मैं बस बाहर भागकर लोगों के बीच घुस जाना चाहता थी, पर फिर खुद को रोकना पड़ता था। मेरा दिमागी संतुलन पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूल रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। कैसे खुद को बेहतर महसूस कराऊँ। कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था।

भावनाएँ तेज़ लहर सी आती और मुझे झंकझोर कर चली जाती। और मैं जैसे खुद को समेटकर बचाने की कोशिश करता- पर आखिर किससे! खैर, जैसे-जैसे क्लासेस ऑनलाइन होने लगीं, हमारी पिछली जिंदगी के कुछ अंश मानो सांस लेने लगे। तब मैंने सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए सारे ऑनलाइन माध्यम टटोल डाले। लेकिन पूरे दिन के ऑनलाइन मेल-जोल के बाद भी, यही समझ में आया कि एक इंसान की ज़रूरत है दूसरे इंसान के साथ शारीरिक रूप में मिलना। कुछ भी कर लो, उस जरूरत को किसी भी और चीज़ से पूरा नहीं किया जा सकता।

मैं भी बड़ा खुश मिजाज़ होकर ये कहना चाहता हूँ, वो जो कभी कभी बड़े सटीक रूप से लोकोक्तियाँ कहती हैं न, कि अगर किसी चीज़ से मरे नहीं तो और स्ट्रांग बन जाओगे ! - पर ये कहना खुद से बद तमीज़ी होगी l अकेले होने भारी पड़ा l पर इससे अपने बारे में बहुत सीखने को भी मिला, अपनी सहन शक्ति के विस्तार को बढ़ा पाया l कोविड के पहले की ज़िंदगी को इस नए चश्मे से देखना पड़ा उस संतुलन को जो मैंने काम, निजी ज़िंदगी, और अपने खुद के साथ बिताये वक्त के बीच में बनाने की कोशिश की थी l ताकि मैं खुद को शारीरिक, मानसिक और एमोशनल रूप में खुश रख पाऊं l वो सब तो चला गया, पर साथ में वो ढांचा भी चला गया जिसकी वजह से शायद मैंने सोचना बंद कर दिया था कि मेरे लिए कौन सी बातें सबसे मुश्किल हैं ? किन बातों से मैं बौखला जाता हूँ? ऐसी बड़ी सारी बातें l मेरे आनन् फानन सामाजिक रोल सारे गायब हो जाने से मुझे अब अपने को साफ़ साफ़ देखना पड़ रहा है l इन सारे मुखौटों को हटाने पे, मैं कौन हूँ? हम कौन हैं? मुझे नयी शुरुआत करनी पडी l

अकेले रहने से मैंने ये सब सीखा :

पहले बड़ी बात। शुरुआत के दिनों में, जब लोहा गर्म था, अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अपनी जिम्मेदारियों को परखने के मौका मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद को ही एक अलग विषय के रूप में देख रहा था और मेरी पसंद-नापसंद पे निगरानी रख रहा था।

मैं भी बड़ा खुश मिजाज़ होकर ये कहना चाहता हूँ, वो जो कभी कभी बड़े सटीक रूप से लोकोक्तियाँ कहती हैं न, कि अगर किसी चीज़ से मरे नहीं तो और स्ट्रांग बन जाओगे ! - पर ये कहना खुद से बद तमीज़ी होगी l अकेले होने भारी पड़ा l पर इससे अपने बारे में बहुत सीखने को भी मिला, अपनी सहन शक्ति के विस्तार को बढ़ा पाया l कोविड के पहले की ज़िंदगी को इस नए चश्मे से देखना पड़ा उस संतुलन को जो मैंने काम, निजी ज़िंदगी, और अपने खुद के साथ बिताये वक्त के बीच में बनाने की कोशिश की थी l ताकि मैं खुद को शारीरिक, मानसिक और एमोशनल रूप में खुश रख पाऊं l वो सब तो चला गया, पर साथ में वो ढांचा भी चला गया जिसकी वजह से शायद मैंने सोचना बंद कर दिया था कि मेरे लिए कौन सी बातें सबसे मुश्किल हैं ? किन बातों से मैं बौखला जाता हूँ? ऐसी बड़ी सारी बातें l मेरे आनन् फानन सामाजिक रोल सारे गायब हो जाने से मुझे अब अपने को साफ़ साफ़ देखना पड़ रहा है l इन सारे मुखौटों को हटाने पे, मैं कौन हूँ? हम कौन हैं? मुझे नयी शुरुआत करनी पडी l

अकेले रहने से मैंने ये सब सीखा :

पहले बड़ी बात। शुरुआत के दिनों में, जब लोहा गर्म था, अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अपनी जिम्मेदारियों को परखने के मौका मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद को ही एक अलग विषय के रूप में देख रहा था और मेरी पसंद-नापसंद पे निगरानी रख रहा था।

जब खुद के कार्य खुद पे ही असर करने लगे, फैलने लगे, तो रस्सी कसनी जरूरी हो जाती है। पहले ये सब दिखता नहीं था। तो बात ये है कि बिना पुलिस, लड़ाई के मैदान, विद्रोही माहौल या ऐसे किसी रोजगार में रहे हुए, ये समझना आसान नहीं होता है कि रहस्य और विश्वास को संभालकर रखना कितना मुश्किल होता है। खासकर तब जब इस सबकुछ में एक दूसरे के साथ संपर्क एहम भूमिका निभा रहा हो। यहां आप बस अकेले के लिए नहीं बल्कि कई जानने और ना जानने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार होते हो। यहां तक कि किसी सीनियर के सामने से गुजरने में भी मुझे लगता था कि मेरा होना उनको खल ना जाए। इस स्थिति की मांग वैसी होती है, जिसे लोग "नैतिक थकान" (moral fatigue) कह सकते हैं। यानि जब आपको लगने लगे कि आपका कोई भी कदम किसी के नैतिक परिणाम का कारण बन सकता है, तो ऐसे में तनाव का घेरना लाज़मी है।

जब खुद के कार्य खुद पे ही असर करने लगे, फैलने लगे, तो रस्सी कसनी जरूरी हो जाती है। पहले ये सब दिखता नहीं था। तो बात ये है कि बिना पुलिस, लड़ाई के मैदान, विद्रोही माहौल या ऐसे किसी रोजगार में रहे हुए, ये समझना आसान नहीं होता है कि रहस्य और विश्वास को संभालकर रखना कितना मुश्किल होता है। खासकर तब जब इस सबकुछ में एक दूसरे के साथ संपर्क एहम भूमिका निभा रहा हो। यहां आप बस अकेले के लिए नहीं बल्कि कई जानने और ना जानने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार होते हो। यहां तक कि किसी सीनियर के सामने से गुजरने में भी मुझे लगता था कि मेरा होना उनको खल ना जाए। इस स्थिति की मांग वैसी होती है, जिसे लोग "नैतिक थकान" (moral fatigue) कह सकते हैं। यानि जब आपको लगने लगे कि आपका कोई भी कदम किसी के नैतिक परिणाम का कारण बन सकता है, तो ऐसे में तनाव का घेरना लाज़मी है।

तो सैनाटाइज़ की गई इस कम आबादी वाले अमेरिकी कॉलेज शहर ने मुझे इस आत्मनिरीक्षण का मौका दिया। मैंने घर पर इतन जोखिम नहीं देखा होता क्योंकि वहां लोगों को बस जान बचाने से मतलब रहता। एक हमारे हिस्से से खबर आई थी कि एक लेबर जो अपने घर और अपने लिए कहानी में असमर्थ था, उसने अपनी जान ले ली। वो मेरी ही उम्र का था। एक ही जगह के होने के बावजूद, जो चीज़ मुझे छू गई वो थी हमारी खुद पर निर्भरता, पूर्ण रूप से उज़ागर। अलग-थलग होने पर भी, हम वास्तव में अलग कभी हो ही नहीं सकते।

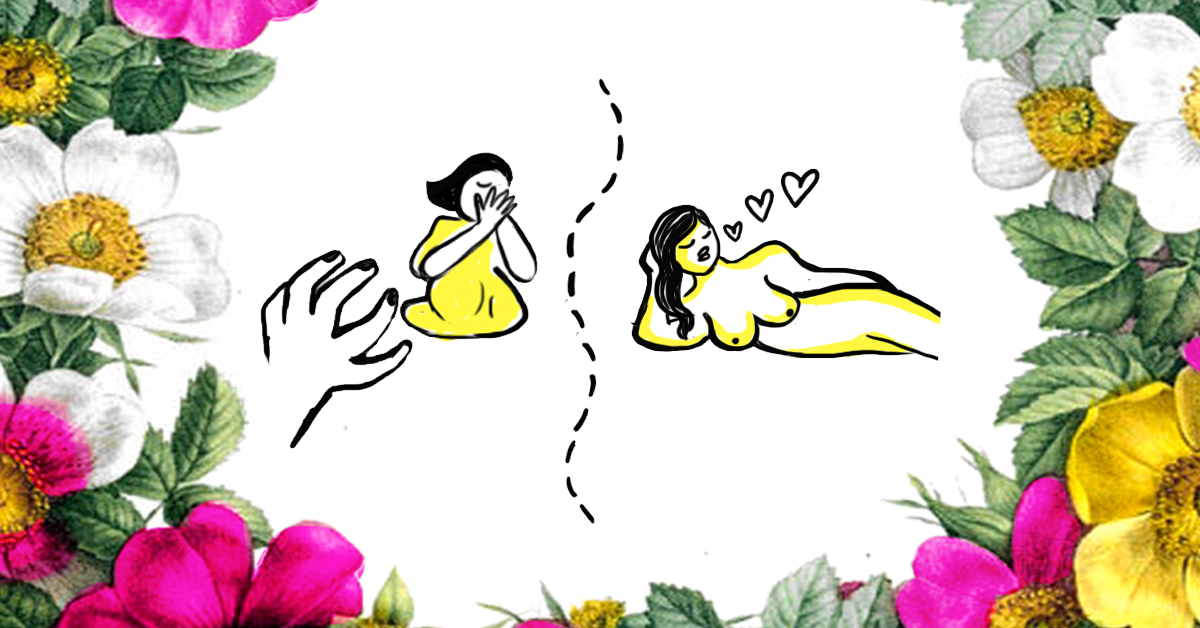

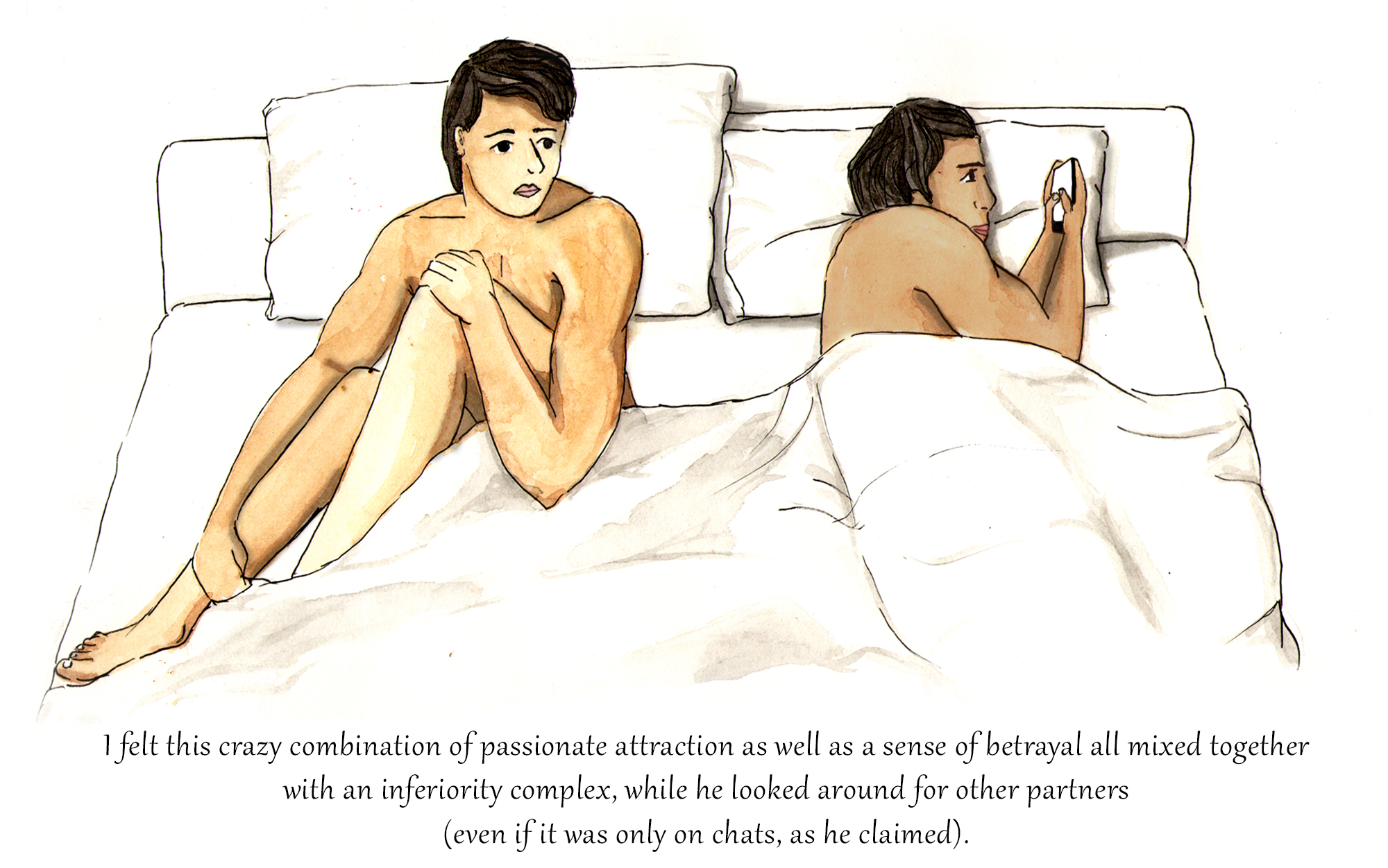

बड़ी चीजों के अलावा उतनी ही जरूरी छोटी चीज़ें भी थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो शारीरिक रूप से ज्यादा ही स्नेही है और जिसके लिए छूने का मतलब सिर्फ सेक्सुअल तरीके से छूना नहीं है, बल्कि गले लगना, कडल करना या कभी-कभार का भी मायने रखना है। उसे अकेले में खुद के साथ रहना सीखना पड़ा, मजबूरी में ही सही।

जब मुझे ये समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी में क्या गायब है, तो मुझे हाल में हुई एक घटना याद आने लगी l एक दिन जब किसी पहचान वाले को मिल के मैं निकल रहा था, तो उन्होंने अपने हाथ आगे किये, एक झप्पी के लिए, वैसे ही जैसे बच्चे करते हैं l मैंने पलट के उन्हें एक झप्पी दी भी l मुझे उस समय ये भी लगा कि ये भी एक हुनर है, जो मुझमें नहीं है - एक सुन्दर हुनर कि लोग अपनी ज़रूरतों को पहचान पा रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं l मुझे लगा कि वो इतनी स्वाभाविक तरह से ये कर रहे थे, ज़रूर बचपन से ही कर रहे होंगे l मेरे बचपन में भी मैं ये न कर पाता था l मैंने सोचा क्या अब मैं इस चीज़ को बदल पाऊंगा ? अकेले होने से मुझे प्यार के बारे में और समझ में आने लगा l कैसे लोगों का प्यार, हज़ारों मील की दूरी से भी- परिवार या दोस्तों यार पार्टनर या पहचान वालों, या साथियों या सहकर्मियों का प्रेम - आप तक पहुँचता है और आपको संभाल सकता है l

मैं पहले अपने माता पिता को बहुत कम फ़ोन करता था, अब अक्सर करने लगा l ये रोज़ की रीत बन गयी और मैं इसका इंतज़ार करता l ज़िंदगी से जुड़ा बहुत कुछ चुप हो गया था l उस चुप्पी में, मैं उससे जुड़े हर एक की कदर करने लगा l अपने फ्लैट मेट के साथ और समय बिताने लगा , कभी कभी किसी के साथ खाया खाना या साथ में पिक्चर देखना और ख़ास हो गया l मैं हमेशा ही उन दोस्तों को कांटेक्ट करता जिन्हें लम्बे समय से नहीं मिला था पर अब ये करना और ज़रूरी लगा, मानसिक तनाव और परेशानियां भी तो इस दौर में बढ़ गए थे l

ये समझ में आया कि प्यार कई रूप लेता है और हर तरह से बांटा जाता है l

तो सैनाटाइज़ की गई इस कम आबादी वाले अमेरिकी कॉलेज शहर ने मुझे इस आत्मनिरीक्षण का मौका दिया। मैंने घर पर इतन जोखिम नहीं देखा होता क्योंकि वहां लोगों को बस जान बचाने से मतलब रहता। एक हमारे हिस्से से खबर आई थी कि एक लेबर जो अपने घर और अपने लिए कहानी में असमर्थ था, उसने अपनी जान ले ली। वो मेरी ही उम्र का था। एक ही जगह के होने के बावजूद, जो चीज़ मुझे छू गई वो थी हमारी खुद पर निर्भरता, पूर्ण रूप से उज़ागर। अलग-थलग होने पर भी, हम वास्तव में अलग कभी हो ही नहीं सकते।

बड़ी चीजों के अलावा उतनी ही जरूरी छोटी चीज़ें भी थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो शारीरिक रूप से ज्यादा ही स्नेही है और जिसके लिए छूने का मतलब सिर्फ सेक्सुअल तरीके से छूना नहीं है, बल्कि गले लगना, कडल करना या कभी-कभार का भी मायने रखना है। उसे अकेले में खुद के साथ रहना सीखना पड़ा, मजबूरी में ही सही।

जब मुझे ये समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी में क्या गायब है, तो मुझे हाल में हुई एक घटना याद आने लगी l एक दिन जब किसी पहचान वाले को मिल के मैं निकल रहा था, तो उन्होंने अपने हाथ आगे किये, एक झप्पी के लिए, वैसे ही जैसे बच्चे करते हैं l मैंने पलट के उन्हें एक झप्पी दी भी l मुझे उस समय ये भी लगा कि ये भी एक हुनर है, जो मुझमें नहीं है - एक सुन्दर हुनर कि लोग अपनी ज़रूरतों को पहचान पा रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं l मुझे लगा कि वो इतनी स्वाभाविक तरह से ये कर रहे थे, ज़रूर बचपन से ही कर रहे होंगे l मेरे बचपन में भी मैं ये न कर पाता था l मैंने सोचा क्या अब मैं इस चीज़ को बदल पाऊंगा ? अकेले होने से मुझे प्यार के बारे में और समझ में आने लगा l कैसे लोगों का प्यार, हज़ारों मील की दूरी से भी- परिवार या दोस्तों यार पार्टनर या पहचान वालों, या साथियों या सहकर्मियों का प्रेम - आप तक पहुँचता है और आपको संभाल सकता है l

मैं पहले अपने माता पिता को बहुत कम फ़ोन करता था, अब अक्सर करने लगा l ये रोज़ की रीत बन गयी और मैं इसका इंतज़ार करता l ज़िंदगी से जुड़ा बहुत कुछ चुप हो गया था l उस चुप्पी में, मैं उससे जुड़े हर एक की कदर करने लगा l अपने फ्लैट मेट के साथ और समय बिताने लगा , कभी कभी किसी के साथ खाया खाना या साथ में पिक्चर देखना और ख़ास हो गया l मैं हमेशा ही उन दोस्तों को कांटेक्ट करता जिन्हें लम्बे समय से नहीं मिला था पर अब ये करना और ज़रूरी लगा, मानसिक तनाव और परेशानियां भी तो इस दौर में बढ़ गए थे l

ये समझ में आया कि प्यार कई रूप लेता है और हर तरह से बांटा जाता है l

इस समय ने मुझे ये सिखाया है कि ज़रूरतें भी अलग रूप लेती हैं lऔर एक दूसरे का सहारा बनना भी l लोग जहां भी हों, इसने मुझे उनका साथ ढूंढना सिखाया है l वो उस पल में जिस हद तक सहजता से ये साथ दे पाएं, जिस भी रूप में दे पाएं, फिर वो वर्चुअल भी हो सकता है l आप कभी नहीं चाहते कि लोगों पे हावी हो जाएँ, खासकर ऐसे समय में जब हर कोई इस सामूहिक सदमे से गुज़र रहा है, और इसके मानसिक तनाव से l इसलिए मुझे लोगों को उनके मन की करने पे छोड़ देना भी ज़रूरी लगता है , अगर वो साफ़ साफ़ आपसे आपका साथ ना मांगें l ये भी आपको विनम्रता सिखाता है l पहले मुझे लगता था कि इस सब से क्या मैं ही अकेले जूझता हूँ, पर हर एक को यूं एक साथ स्ट्रगल करते हुए देख के मुझे हम लोगों के आपसी तनाव अब हमारी आपसी ज़रूरतों से जुड़े हुए दीखते हैं l इस समय गहन सोच का मौका मिला है l मेरे शहर में एक जेन बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले शख्स रहते हैं l वो याद करते हैं कि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि दो चीज़ों से थोड़े बच के रहो : बहुत पैसा या सामान इकठ्ठा मत करो और लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में, इकठ्ठा मत करो l

क्यूंकि मैं टिकट की पर्चियां, प्लास्टिक के कवर,रसीद, सब कुछ जमा करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ जाता हूँ, क्यूंकि वो मेरे किसी ख़ास पल से जुडी हैं, तो मुझे पहली बात थोड़ी मुश्किल लगती है l पर दूसरी तो और भी मुश्किल है l लोगों को कैसे न जमा करें ? चलो सोशल मीडिया पे ढेर सारे फोल्लोवर्स की आस लगाना छोड़ देना समझदारी है l पर हमारी ज़िंदगी में, छोटे बड़े पैमाने पे आये लोगों की बात आती है तो.. कुछ लोगों को ये छोड़ देना क्यों सरल लगता है और कुछ को मुश्किल ? फिलहाल उन जेन मास्टर को मिलता तो वो मेरी इस बात से बड़े हताश ही होते !

जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी ये ज़रूर सीखा जाती है कि आपको लोगों को छोड़ देना होगा l पर शुरू में ये हर समय अकेला रहना मुझे अपने ऊपर खुद की जा रही हिंसा जैसे लगी l क्या कुछ लोग इस बात को और आसानी से मान लेते हैं ? कि हर एक इंसान एक सॅटॅलाइट की तरह अपने कवच में चुपचाप अंतरिक्ष की यात्रा करता रहता है ? हां, कभी कभी आस पास किसी से मुलाक़ात हो जाती है l क्या ये सच है कि जो लोग अपने समुदाय से गहरे बंधनों में बंधे हैं, वो और आसानी से अकेले रह पाते हैं ? क्या हम में से कुछ लोगों को समुदाय की और ज़रुरत है, और कुछ और अपने अकेलेपन से ही संतुष्ट रहते हैं ? उन्हें अकेलापन भी नहीं लगता ?

यानी कोविड के पहले हमारी ज़िंदगी में अगर सामाजिक और निजी ज़िंदगी का ताल मेल बैठ चुका था, तो फिर तो सब कुछ कोविड के दौरान भी संतुलित ही रहेगा l मेरे ख़याल इन सारी सोच से तर बतर थे और कोई जवाब सामने आता भी तो पूरी तरह से निश्चित तो नहीं था l

मुझे काम के बारे में भी कुछ नया पता चला l कैसे कुछ किस्म का काम ( जैसे हम रिसर्च करने वालों का या लेखकों का काम ) आपको अकेले होने की मांग करता है और उस अकेलेपन में काम की गहराइयों तक ले जाता है l यहां तक कि यूं लगने लगता है कि आप अपनेआप में बंद हैं l पर जब आपको सहारा देने को कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं रहती, तो वो अकेलापन खाने लगता है l हाँ ये हो सकता है कि काम की वजह से आपको अकेला रहना सहज लगे, क्यूंकि हम ये मानते हैं कि हमारा काम महत्वपूर्ण है, और इसका महत्त्व बना रहेगा l पर ये भी तो सच है कि शायद इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हम अपने आप को ज़रुरत से ज़्यादा महत्त्व देने लगते हैं ?, तो महामारी के इस काल में एक लम्बे समय तक मैं काम ही नहीं कर पाया l एक ओर, ये वाले काम करने की वजह से जो कुछ त्यागना पड़ता है, दूसरी ओर, ऐसे समय में भी ये काम कर पाने की खुशकिस्मती, दोनों से जूझता रहा l

इस समय ने मुझे ये सिखाया है कि ज़रूरतें भी अलग रूप लेती हैं lऔर एक दूसरे का सहारा बनना भी l लोग जहां भी हों, इसने मुझे उनका साथ ढूंढना सिखाया है l वो उस पल में जिस हद तक सहजता से ये साथ दे पाएं, जिस भी रूप में दे पाएं, फिर वो वर्चुअल भी हो सकता है l आप कभी नहीं चाहते कि लोगों पे हावी हो जाएँ, खासकर ऐसे समय में जब हर कोई इस सामूहिक सदमे से गुज़र रहा है, और इसके मानसिक तनाव से l इसलिए मुझे लोगों को उनके मन की करने पे छोड़ देना भी ज़रूरी लगता है , अगर वो साफ़ साफ़ आपसे आपका साथ ना मांगें l ये भी आपको विनम्रता सिखाता है l पहले मुझे लगता था कि इस सब से क्या मैं ही अकेले जूझता हूँ, पर हर एक को यूं एक साथ स्ट्रगल करते हुए देख के मुझे हम लोगों के आपसी तनाव अब हमारी आपसी ज़रूरतों से जुड़े हुए दीखते हैं l इस समय गहन सोच का मौका मिला है l मेरे शहर में एक जेन बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले शख्स रहते हैं l वो याद करते हैं कि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि दो चीज़ों से थोड़े बच के रहो : बहुत पैसा या सामान इकठ्ठा मत करो और लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में, इकठ्ठा मत करो l

क्यूंकि मैं टिकट की पर्चियां, प्लास्टिक के कवर,रसीद, सब कुछ जमा करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ जाता हूँ, क्यूंकि वो मेरे किसी ख़ास पल से जुडी हैं, तो मुझे पहली बात थोड़ी मुश्किल लगती है l पर दूसरी तो और भी मुश्किल है l लोगों को कैसे न जमा करें ? चलो सोशल मीडिया पे ढेर सारे फोल्लोवर्स की आस लगाना छोड़ देना समझदारी है l पर हमारी ज़िंदगी में, छोटे बड़े पैमाने पे आये लोगों की बात आती है तो.. कुछ लोगों को ये छोड़ देना क्यों सरल लगता है और कुछ को मुश्किल ? फिलहाल उन जेन मास्टर को मिलता तो वो मेरी इस बात से बड़े हताश ही होते !

जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी ये ज़रूर सीखा जाती है कि आपको लोगों को छोड़ देना होगा l पर शुरू में ये हर समय अकेला रहना मुझे अपने ऊपर खुद की जा रही हिंसा जैसे लगी l क्या कुछ लोग इस बात को और आसानी से मान लेते हैं ? कि हर एक इंसान एक सॅटॅलाइट की तरह अपने कवच में चुपचाप अंतरिक्ष की यात्रा करता रहता है ? हां, कभी कभी आस पास किसी से मुलाक़ात हो जाती है l क्या ये सच है कि जो लोग अपने समुदाय से गहरे बंधनों में बंधे हैं, वो और आसानी से अकेले रह पाते हैं ? क्या हम में से कुछ लोगों को समुदाय की और ज़रुरत है, और कुछ और अपने अकेलेपन से ही संतुष्ट रहते हैं ? उन्हें अकेलापन भी नहीं लगता ?

यानी कोविड के पहले हमारी ज़िंदगी में अगर सामाजिक और निजी ज़िंदगी का ताल मेल बैठ चुका था, तो फिर तो सब कुछ कोविड के दौरान भी संतुलित ही रहेगा l मेरे ख़याल इन सारी सोच से तर बतर थे और कोई जवाब सामने आता भी तो पूरी तरह से निश्चित तो नहीं था l

मुझे काम के बारे में भी कुछ नया पता चला l कैसे कुछ किस्म का काम ( जैसे हम रिसर्च करने वालों का या लेखकों का काम ) आपको अकेले होने की मांग करता है और उस अकेलेपन में काम की गहराइयों तक ले जाता है l यहां तक कि यूं लगने लगता है कि आप अपनेआप में बंद हैं l पर जब आपको सहारा देने को कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं रहती, तो वो अकेलापन खाने लगता है l हाँ ये हो सकता है कि काम की वजह से आपको अकेला रहना सहज लगे, क्यूंकि हम ये मानते हैं कि हमारा काम महत्वपूर्ण है, और इसका महत्त्व बना रहेगा l पर ये भी तो सच है कि शायद इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हम अपने आप को ज़रुरत से ज़्यादा महत्त्व देने लगते हैं ?, तो महामारी के इस काल में एक लम्बे समय तक मैं काम ही नहीं कर पाया l एक ओर, ये वाले काम करने की वजह से जो कुछ त्यागना पड़ता है, दूसरी ओर, ऐसे समय में भी ये काम कर पाने की खुशकिस्मती, दोनों से जूझता रहा l

मैंने अपने आस पास ऐसे लोगों को देखा जो इस अकेलेपन से इतने स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुए l मैं ऐसे कई लोगों को जानता था को पहले भी अकेले खुश थे और जो अब लोगों से और भी कम मिल पाने पे और भी संतुष्ट थे l ये भी तो हुआ है कि चाहे कि हमारी निजी और सामुदायिक ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जिसकी हमें ज़रुरत नहीं थी, जो हमारी ज़िंदगी में हमें बस हमारी सामाजिक पोजीशन की वजह से हमें मिला था l वो चीज़ें अब नहीं मिल रही थीं l तो हम में से हर एक इस सिचुएशन को क्या वकाई अलग तरह से फील कर रहा था ? क्या हम में से हर एक अलग तरह से बना हुआ है या ये कविड हमें अपने को बदलने पे मजबूर कर रहा है ?

अपनी कहूँ को सच तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़बरदस्ती अपने को सबसे जुदा रखना, और ये अकेलापन मेरे लिए अच्छा है l पर अब पीछे मुड के देखता हूँ को ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने को इस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है, कि मैं कैसे अपने को लम्बे समय तक अकेला रख पाऊं l अपने में एक लचीलापन रखना जिससे हर स्तिथि का सामना कर पाओ- क्या इसी को कहते हैं ? अगर इंसान को सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो उस सन्दर्भ में मुझे लगता है कि ये किसी और परिस्तिथि के ही सामान है l ये शायद आपको बदल डाले या शायद न बदले, पर इससे सीखने को बहुत कुछ है l और अभी ये ख़त्म नहीं हुई है l

इस महामारी के होते मैं पहली बार एक भीड़ में तब शामिल हुआ जब 'ब्लैक लाइव्ज़ मैटर' प्रोटेस्ट जारी था l शुरू में घबराहट हुई, पर मास्क डाले इतने सारे लोगों को बाहर देख के दिलासा भी मिला l कई वालंटियर भी थे, जो सांइटिज़ेर लिए हुए हमारे बीच इधर उधर भाग रहे थे l महामारी तो चल रही थी पर लोग उतनी ही भयानक पुरानी महामारियों का भी सामना कर रहे थे जो छोटे कीटाड़ुओं की वजह से नहीं, इंसानों और सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से बार बार उनपे बीतती हैं l उन महामारियों से लड़ाई रुक नहीं सकती l प्रोटेस्ट ख़त्म होने पे, जवान लोगों का ग्रुप सड़कों पे नाच पड़ा l उनकी खुशी हम सबतक फैलती गयी l ये लगा कि हाँ, कुछ बातें इतनी ज़रूरी हैं कि उनके होते, सोशियल आइसोलेशन के रूल्ज़ रिलैक्स करने पड़ेंगे l

मार्च के उस वीकेंड से पांच महीने बीत चुके हैं, जब महामारी का ऐलान हुआ l एक महीने पहले मैं घर लौटा, घर की सरगर्मी और करीबी लोगों का साथ, अब ये दोनों मेरे पास हैं l अब मुझे ये और कीमती लग रहे हैं l और सामुदायिक सुख शान्ति के लिए, खतरों से खेलते हुए, लोग जो बलिदान करते हैं, वो कितना कीमती है, वो भी और समझ में आने लगा है lमुझे हम सब की अब ख़ास कदर है l

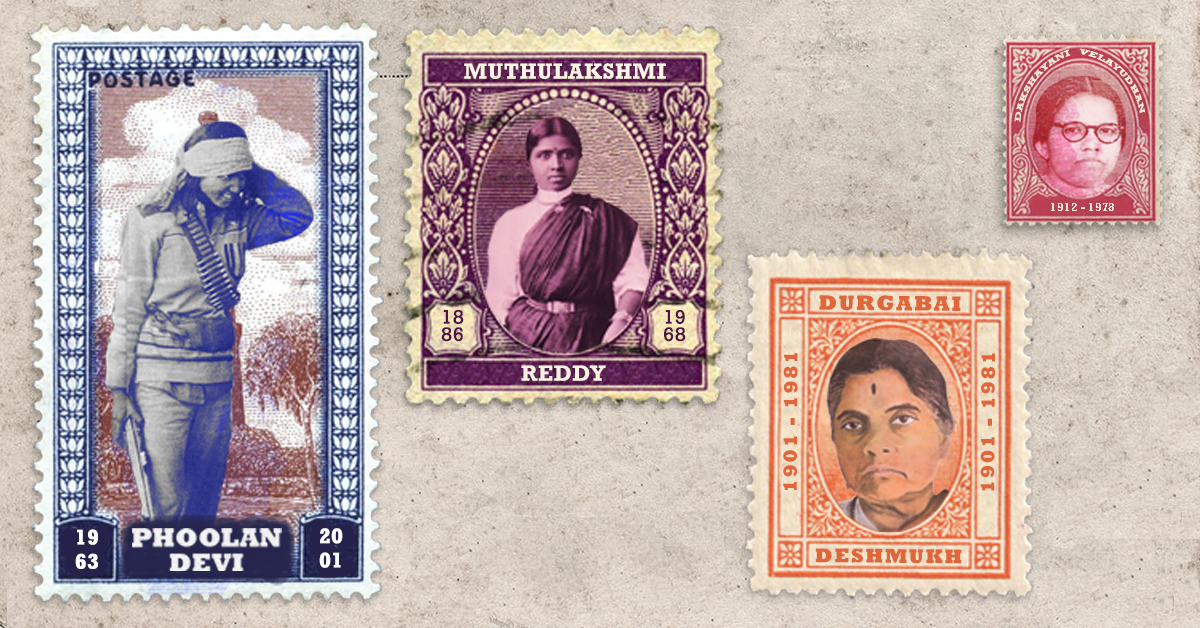

नवदीप ने एक डाक्यूमेंट्री बनाई है और उन्होंने ये पाया है कि फिलहाल उन्हें मीडिया और फिल्म के इतिहास पे रिसर्च करना ज़्यादा पसंद है l उन्होंने अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद के भारत में, थिएटर के बाहर होने वाले अंतर्राष्ट्रिया स्पोस्पोरेड फिल्म प्रोग्राम पे मास्टर्स थीसिस कम्प्लीट की है l वो अब उस बोध को एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जिसे आम पाठक पढ़ पाए l वो बाय कलेक्टिव, दिल्ली के संस्थापक में एक हैं l

सुख महक कौर (BFA,ंंMVA,), कॉमिकस की आर्टिस्ट हैं, और रोपड़, पंजाब में रहती हैं l फिलहाल वो बच्चों की किताबों के लिए चित्र बनाने का अपना सपना पूरा करने में जुटी हुई हैं l

मैंने अपने आस पास ऐसे लोगों को देखा जो इस अकेलेपन से इतने स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुए l मैं ऐसे कई लोगों को जानता था को पहले भी अकेले खुश थे और जो अब लोगों से और भी कम मिल पाने पे और भी संतुष्ट थे l ये भी तो हुआ है कि चाहे कि हमारी निजी और सामुदायिक ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जिसकी हमें ज़रुरत नहीं थी, जो हमारी ज़िंदगी में हमें बस हमारी सामाजिक पोजीशन की वजह से हमें मिला था l वो चीज़ें अब नहीं मिल रही थीं l तो हम में से हर एक इस सिचुएशन को क्या वकाई अलग तरह से फील कर रहा था ? क्या हम में से हर एक अलग तरह से बना हुआ है या ये कविड हमें अपने को बदलने पे मजबूर कर रहा है ?

अपनी कहूँ को सच तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़बरदस्ती अपने को सबसे जुदा रखना, और ये अकेलापन मेरे लिए अच्छा है l पर अब पीछे मुड के देखता हूँ को ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने को इस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है, कि मैं कैसे अपने को लम्बे समय तक अकेला रख पाऊं l अपने में एक लचीलापन रखना जिससे हर स्तिथि का सामना कर पाओ- क्या इसी को कहते हैं ? अगर इंसान को सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो उस सन्दर्भ में मुझे लगता है कि ये किसी और परिस्तिथि के ही सामान है l ये शायद आपको बदल डाले या शायद न बदले, पर इससे सीखने को बहुत कुछ है l और अभी ये ख़त्म नहीं हुई है l

इस महामारी के होते मैं पहली बार एक भीड़ में तब शामिल हुआ जब 'ब्लैक लाइव्ज़ मैटर' प्रोटेस्ट जारी था l शुरू में घबराहट हुई, पर मास्क डाले इतने सारे लोगों को बाहर देख के दिलासा भी मिला l कई वालंटियर भी थे, जो सांइटिज़ेर लिए हुए हमारे बीच इधर उधर भाग रहे थे l महामारी तो चल रही थी पर लोग उतनी ही भयानक पुरानी महामारियों का भी सामना कर रहे थे जो छोटे कीटाड़ुओं की वजह से नहीं, इंसानों और सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से बार बार उनपे बीतती हैं l उन महामारियों से लड़ाई रुक नहीं सकती l प्रोटेस्ट ख़त्म होने पे, जवान लोगों का ग्रुप सड़कों पे नाच पड़ा l उनकी खुशी हम सबतक फैलती गयी l ये लगा कि हाँ, कुछ बातें इतनी ज़रूरी हैं कि उनके होते, सोशियल आइसोलेशन के रूल्ज़ रिलैक्स करने पड़ेंगे l

मार्च के उस वीकेंड से पांच महीने बीत चुके हैं, जब महामारी का ऐलान हुआ l एक महीने पहले मैं घर लौटा, घर की सरगर्मी और करीबी लोगों का साथ, अब ये दोनों मेरे पास हैं l अब मुझे ये और कीमती लग रहे हैं l और सामुदायिक सुख शान्ति के लिए, खतरों से खेलते हुए, लोग जो बलिदान करते हैं, वो कितना कीमती है, वो भी और समझ में आने लगा है lमुझे हम सब की अब ख़ास कदर है l

नवदीप ने एक डाक्यूमेंट्री बनाई है और उन्होंने ये पाया है कि फिलहाल उन्हें मीडिया और फिल्म के इतिहास पे रिसर्च करना ज़्यादा पसंद है l उन्होंने अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद के भारत में, थिएटर के बाहर होने वाले अंतर्राष्ट्रिया स्पोस्पोरेड फिल्म प्रोग्राम पे मास्टर्स थीसिस कम्प्लीट की है l वो अब उस बोध को एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जिसे आम पाठक पढ़ पाए l वो बाय कलेक्टिव, दिल्ली के संस्थापक में एक हैं l

सुख महक कौर (BFA,ंंMVA,), कॉमिकस की आर्टिस्ट हैं, और रोपड़, पंजाब में रहती हैं l फिलहाल वो बच्चों की किताबों के लिए चित्र बनाने का अपना सपना पूरा करने में जुटी हुई हैं l

पहले-पहले तो इस ठहराव में एक अलग तरह का ही रोमांच था। वो जो रोज नई-नई बातें सामने आ रही थी उनका प्रभाव सिर्फ हमारी लाइफ पे नहीं बल्कि पूरी दुनियां पे हो रहा था। कल तके जहां सब एक सीमित क्षेत्र में जीवन बसर कर रह रहे थे, आज इस घटना के वजह से सब मानो एक साथ थे। कोई अलग ही चीज़ जिसके साथ पूरी दुनिया को व्यवस्थित होना हो। जैसे रोमांच का एक ऐसा हिस्सा, जहां कोई बच्चा कामना करे कि कुछ ऐसा हो जाये कि उसे स्कूल ना जाने पड़े, और फिर चमत्कार हो जाए। उसकी इच्छा पूरी हो जाए।

खैर फिर धीरे-धीरे सच अपनाना पड़ा। समझ में आया कि एक अनिश्चित समय तक अकेले रहने का मतलब क्या होता है।

पहले-पहले तो इस ठहराव में एक अलग तरह का ही रोमांच था। वो जो रोज नई-नई बातें सामने आ रही थी उनका प्रभाव सिर्फ हमारी लाइफ पे नहीं बल्कि पूरी दुनियां पे हो रहा था। कल तके जहां सब एक सीमित क्षेत्र में जीवन बसर कर रह रहे थे, आज इस घटना के वजह से सब मानो एक साथ थे। कोई अलग ही चीज़ जिसके साथ पूरी दुनिया को व्यवस्थित होना हो। जैसे रोमांच का एक ऐसा हिस्सा, जहां कोई बच्चा कामना करे कि कुछ ऐसा हो जाये कि उसे स्कूल ना जाने पड़े, और फिर चमत्कार हो जाए। उसकी इच्छा पूरी हो जाए।

खैर फिर धीरे-धीरे सच अपनाना पड़ा। समझ में आया कि एक अनिश्चित समय तक अकेले रहने का मतलब क्या होता है।

पहले पहल तो, सामाजिक तौर पे लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दिया। फिर नियमित रूप से न्यूज़ और पॉडकास्ट (podcast) देखने और सुनने लगा। मुझे लगा कि दुनिया से जुड़े रहने का यही एक तरीका है। मानो ये जानकारी का समंदर कोरोना के वायरस को बहा ले जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर ये भावना जड़ पकड़ चुकी थी कि मेरा शरीर अब पिंजरे में बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा लगने लगा जैसे मेरा सामाजिक बायोम (biome- स्थल) पिघल रहा हो।

ये भावनाएं जब मन के अंदर हुड़दंग मचाती थीं, तो अशांति हो जाती थी। दर्द भी होता था। अकेलेपन के इर्द-गिर्द लिपटी परेशानी की गहरी भावनाएँ जैसे सतह पर आकर मुझे शारीरिक रूप से कमज़ोर कर जाती थी। और सबसे मुश्किल तो वो पल थे जब मैं बस बाहर भागकर लोगों के बीच घुस जाना चाहता थी, पर फिर खुद को रोकना पड़ता था। मेरा दिमागी संतुलन पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूल रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। कैसे खुद को बेहतर महसूस कराऊँ। कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था।

भावनाएँ तेज़ लहर सी आती और मुझे झंकझोर कर चली जाती। और मैं जैसे खुद को समेटकर बचाने की कोशिश करता- पर आखिर किससे! खैर, जैसे-जैसे क्लासेस ऑनलाइन होने लगीं, हमारी पिछली जिंदगी के कुछ अंश मानो सांस लेने लगे। तब मैंने सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए सारे ऑनलाइन माध्यम टटोल डाले। लेकिन पूरे दिन के ऑनलाइन मेल-जोल के बाद भी, यही समझ में आया कि एक इंसान की ज़रूरत है दूसरे इंसान के साथ शारीरिक रूप में मिलना। कुछ भी कर लो, उस जरूरत को किसी भी और चीज़ से पूरा नहीं किया जा सकता।

पहले पहल तो, सामाजिक तौर पे लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दिया। फिर नियमित रूप से न्यूज़ और पॉडकास्ट (podcast) देखने और सुनने लगा। मुझे लगा कि दुनिया से जुड़े रहने का यही एक तरीका है। मानो ये जानकारी का समंदर कोरोना के वायरस को बहा ले जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर ये भावना जड़ पकड़ चुकी थी कि मेरा शरीर अब पिंजरे में बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा लगने लगा जैसे मेरा सामाजिक बायोम (biome- स्थल) पिघल रहा हो।

ये भावनाएं जब मन के अंदर हुड़दंग मचाती थीं, तो अशांति हो जाती थी। दर्द भी होता था। अकेलेपन के इर्द-गिर्द लिपटी परेशानी की गहरी भावनाएँ जैसे सतह पर आकर मुझे शारीरिक रूप से कमज़ोर कर जाती थी। और सबसे मुश्किल तो वो पल थे जब मैं बस बाहर भागकर लोगों के बीच घुस जाना चाहता थी, पर फिर खुद को रोकना पड़ता था। मेरा दिमागी संतुलन पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूल रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। कैसे खुद को बेहतर महसूस कराऊँ। कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था।

भावनाएँ तेज़ लहर सी आती और मुझे झंकझोर कर चली जाती। और मैं जैसे खुद को समेटकर बचाने की कोशिश करता- पर आखिर किससे! खैर, जैसे-जैसे क्लासेस ऑनलाइन होने लगीं, हमारी पिछली जिंदगी के कुछ अंश मानो सांस लेने लगे। तब मैंने सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए सारे ऑनलाइन माध्यम टटोल डाले। लेकिन पूरे दिन के ऑनलाइन मेल-जोल के बाद भी, यही समझ में आया कि एक इंसान की ज़रूरत है दूसरे इंसान के साथ शारीरिक रूप में मिलना। कुछ भी कर लो, उस जरूरत को किसी भी और चीज़ से पूरा नहीं किया जा सकता।

मैं भी बड़ा खुश मिजाज़ होकर ये कहना चाहता हूँ, वो जो कभी कभी बड़े सटीक रूप से लोकोक्तियाँ कहती हैं न, कि अगर किसी चीज़ से मरे नहीं तो और स्ट्रांग बन जाओगे ! - पर ये कहना खुद से बद तमीज़ी होगी l अकेले होने भारी पड़ा l पर इससे अपने बारे में बहुत सीखने को भी मिला, अपनी सहन शक्ति के विस्तार को बढ़ा पाया l कोविड के पहले की ज़िंदगी को इस नए चश्मे से देखना पड़ा उस संतुलन को जो मैंने काम, निजी ज़िंदगी, और अपने खुद के साथ बिताये वक्त के बीच में बनाने की कोशिश की थी l ताकि मैं खुद को शारीरिक, मानसिक और एमोशनल रूप में खुश रख पाऊं l वो सब तो चला गया, पर साथ में वो ढांचा भी चला गया जिसकी वजह से शायद मैंने सोचना बंद कर दिया था कि मेरे लिए कौन सी बातें सबसे मुश्किल हैं ? किन बातों से मैं बौखला जाता हूँ? ऐसी बड़ी सारी बातें l मेरे आनन् फानन सामाजिक रोल सारे गायब हो जाने से मुझे अब अपने को साफ़ साफ़ देखना पड़ रहा है l इन सारे मुखौटों को हटाने पे, मैं कौन हूँ? हम कौन हैं? मुझे नयी शुरुआत करनी पडी l

अकेले रहने से मैंने ये सब सीखा :

पहले बड़ी बात। शुरुआत के दिनों में, जब लोहा गर्म था, अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अपनी जिम्मेदारियों को परखने के मौका मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद को ही एक अलग विषय के रूप में देख रहा था और मेरी पसंद-नापसंद पे निगरानी रख रहा था।

मैं भी बड़ा खुश मिजाज़ होकर ये कहना चाहता हूँ, वो जो कभी कभी बड़े सटीक रूप से लोकोक्तियाँ कहती हैं न, कि अगर किसी चीज़ से मरे नहीं तो और स्ट्रांग बन जाओगे ! - पर ये कहना खुद से बद तमीज़ी होगी l अकेले होने भारी पड़ा l पर इससे अपने बारे में बहुत सीखने को भी मिला, अपनी सहन शक्ति के विस्तार को बढ़ा पाया l कोविड के पहले की ज़िंदगी को इस नए चश्मे से देखना पड़ा उस संतुलन को जो मैंने काम, निजी ज़िंदगी, और अपने खुद के साथ बिताये वक्त के बीच में बनाने की कोशिश की थी l ताकि मैं खुद को शारीरिक, मानसिक और एमोशनल रूप में खुश रख पाऊं l वो सब तो चला गया, पर साथ में वो ढांचा भी चला गया जिसकी वजह से शायद मैंने सोचना बंद कर दिया था कि मेरे लिए कौन सी बातें सबसे मुश्किल हैं ? किन बातों से मैं बौखला जाता हूँ? ऐसी बड़ी सारी बातें l मेरे आनन् फानन सामाजिक रोल सारे गायब हो जाने से मुझे अब अपने को साफ़ साफ़ देखना पड़ रहा है l इन सारे मुखौटों को हटाने पे, मैं कौन हूँ? हम कौन हैं? मुझे नयी शुरुआत करनी पडी l

अकेले रहने से मैंने ये सब सीखा :

पहले बड़ी बात। शुरुआत के दिनों में, जब लोहा गर्म था, अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अपनी जिम्मेदारियों को परखने के मौका मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद को ही एक अलग विषय के रूप में देख रहा था और मेरी पसंद-नापसंद पे निगरानी रख रहा था।

जब खुद के कार्य खुद पे ही असर करने लगे, फैलने लगे, तो रस्सी कसनी जरूरी हो जाती है। पहले ये सब दिखता नहीं था। तो बात ये है कि बिना पुलिस, लड़ाई के मैदान, विद्रोही माहौल या ऐसे किसी रोजगार में रहे हुए, ये समझना आसान नहीं होता है कि रहस्य और विश्वास को संभालकर रखना कितना मुश्किल होता है। खासकर तब जब इस सबकुछ में एक दूसरे के साथ संपर्क एहम भूमिका निभा रहा हो। यहां आप बस अकेले के लिए नहीं बल्कि कई जानने और ना जानने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार होते हो। यहां तक कि किसी सीनियर के सामने से गुजरने में भी मुझे लगता था कि मेरा होना उनको खल ना जाए। इस स्थिति की मांग वैसी होती है, जिसे लोग "नैतिक थकान" (moral fatigue) कह सकते हैं। यानि जब आपको लगने लगे कि आपका कोई भी कदम किसी के नैतिक परिणाम का कारण बन सकता है, तो ऐसे में तनाव का घेरना लाज़मी है।

जब खुद के कार्य खुद पे ही असर करने लगे, फैलने लगे, तो रस्सी कसनी जरूरी हो जाती है। पहले ये सब दिखता नहीं था। तो बात ये है कि बिना पुलिस, लड़ाई के मैदान, विद्रोही माहौल या ऐसे किसी रोजगार में रहे हुए, ये समझना आसान नहीं होता है कि रहस्य और विश्वास को संभालकर रखना कितना मुश्किल होता है। खासकर तब जब इस सबकुछ में एक दूसरे के साथ संपर्क एहम भूमिका निभा रहा हो। यहां आप बस अकेले के लिए नहीं बल्कि कई जानने और ना जानने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार होते हो। यहां तक कि किसी सीनियर के सामने से गुजरने में भी मुझे लगता था कि मेरा होना उनको खल ना जाए। इस स्थिति की मांग वैसी होती है, जिसे लोग "नैतिक थकान" (moral fatigue) कह सकते हैं। यानि जब आपको लगने लगे कि आपका कोई भी कदम किसी के नैतिक परिणाम का कारण बन सकता है, तो ऐसे में तनाव का घेरना लाज़मी है।

तो सैनाटाइज़ की गई इस कम आबादी वाले अमेरिकी कॉलेज शहर ने मुझे इस आत्मनिरीक्षण का मौका दिया। मैंने घर पर इतन जोखिम नहीं देखा होता क्योंकि वहां लोगों को बस जान बचाने से मतलब रहता। एक हमारे हिस्से से खबर आई थी कि एक लेबर जो अपने घर और अपने लिए कहानी में असमर्थ था, उसने अपनी जान ले ली। वो मेरी ही उम्र का था। एक ही जगह के होने के बावजूद, जो चीज़ मुझे छू गई वो थी हमारी खुद पर निर्भरता, पूर्ण रूप से उज़ागर। अलग-थलग होने पर भी, हम वास्तव में अलग कभी हो ही नहीं सकते।

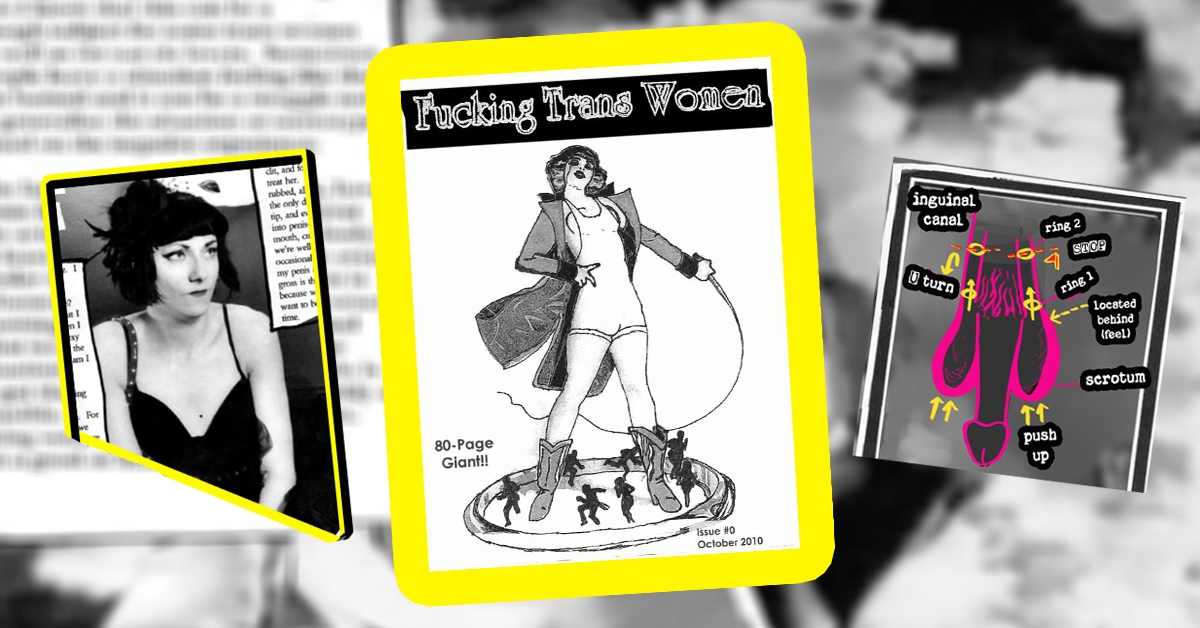

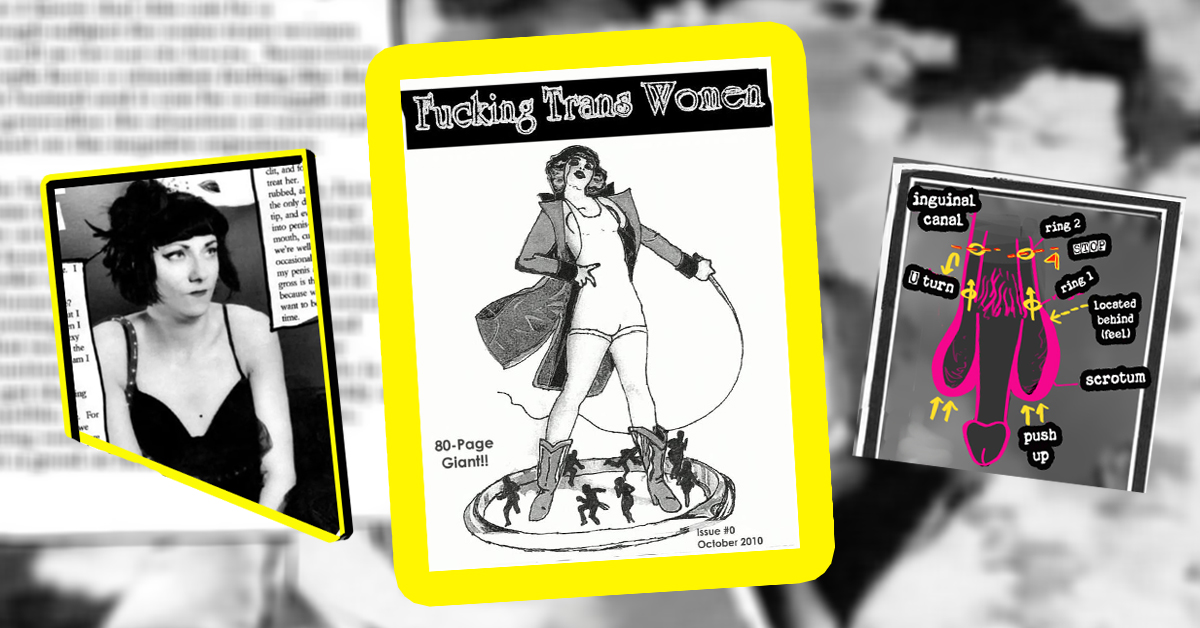

बड़ी चीजों के अलावा उतनी ही जरूरी छोटी चीज़ें भी थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो शारीरिक रूप से ज्यादा ही स्नेही है और जिसके लिए छूने का मतलब सिर्फ सेक्सुअल तरीके से छूना नहीं है, बल्कि गले लगना, कडल करना या कभी-कभार का भी मायने रखना है। उसे अकेले में खुद के साथ रहना सीखना पड़ा, मजबूरी में ही सही।

जब मुझे ये समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी में क्या गायब है, तो मुझे हाल में हुई एक घटना याद आने लगी l एक दिन जब किसी पहचान वाले को मिल के मैं निकल रहा था, तो उन्होंने अपने हाथ आगे किये, एक झप्पी के लिए, वैसे ही जैसे बच्चे करते हैं l मैंने पलट के उन्हें एक झप्पी दी भी l मुझे उस समय ये भी लगा कि ये भी एक हुनर है, जो मुझमें नहीं है - एक सुन्दर हुनर कि लोग अपनी ज़रूरतों को पहचान पा रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं l मुझे लगा कि वो इतनी स्वाभाविक तरह से ये कर रहे थे, ज़रूर बचपन से ही कर रहे होंगे l मेरे बचपन में भी मैं ये न कर पाता था l मैंने सोचा क्या अब मैं इस चीज़ को बदल पाऊंगा ? अकेले होने से मुझे प्यार के बारे में और समझ में आने लगा l कैसे लोगों का प्यार, हज़ारों मील की दूरी से भी- परिवार या दोस्तों यार पार्टनर या पहचान वालों, या साथियों या सहकर्मियों का प्रेम - आप तक पहुँचता है और आपको संभाल सकता है l

मैं पहले अपने माता पिता को बहुत कम फ़ोन करता था, अब अक्सर करने लगा l ये रोज़ की रीत बन गयी और मैं इसका इंतज़ार करता l ज़िंदगी से जुड़ा बहुत कुछ चुप हो गया था l उस चुप्पी में, मैं उससे जुड़े हर एक की कदर करने लगा l अपने फ्लैट मेट के साथ और समय बिताने लगा , कभी कभी किसी के साथ खाया खाना या साथ में पिक्चर देखना और ख़ास हो गया l मैं हमेशा ही उन दोस्तों को कांटेक्ट करता जिन्हें लम्बे समय से नहीं मिला था पर अब ये करना और ज़रूरी लगा, मानसिक तनाव और परेशानियां भी तो इस दौर में बढ़ गए थे l

ये समझ में आया कि प्यार कई रूप लेता है और हर तरह से बांटा जाता है l

तो सैनाटाइज़ की गई इस कम आबादी वाले अमेरिकी कॉलेज शहर ने मुझे इस आत्मनिरीक्षण का मौका दिया। मैंने घर पर इतन जोखिम नहीं देखा होता क्योंकि वहां लोगों को बस जान बचाने से मतलब रहता। एक हमारे हिस्से से खबर आई थी कि एक लेबर जो अपने घर और अपने लिए कहानी में असमर्थ था, उसने अपनी जान ले ली। वो मेरी ही उम्र का था। एक ही जगह के होने के बावजूद, जो चीज़ मुझे छू गई वो थी हमारी खुद पर निर्भरता, पूर्ण रूप से उज़ागर। अलग-थलग होने पर भी, हम वास्तव में अलग कभी हो ही नहीं सकते।

बड़ी चीजों के अलावा उतनी ही जरूरी छोटी चीज़ें भी थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो शारीरिक रूप से ज्यादा ही स्नेही है और जिसके लिए छूने का मतलब सिर्फ सेक्सुअल तरीके से छूना नहीं है, बल्कि गले लगना, कडल करना या कभी-कभार का भी मायने रखना है। उसे अकेले में खुद के साथ रहना सीखना पड़ा, मजबूरी में ही सही।

जब मुझे ये समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी में क्या गायब है, तो मुझे हाल में हुई एक घटना याद आने लगी l एक दिन जब किसी पहचान वाले को मिल के मैं निकल रहा था, तो उन्होंने अपने हाथ आगे किये, एक झप्पी के लिए, वैसे ही जैसे बच्चे करते हैं l मैंने पलट के उन्हें एक झप्पी दी भी l मुझे उस समय ये भी लगा कि ये भी एक हुनर है, जो मुझमें नहीं है - एक सुन्दर हुनर कि लोग अपनी ज़रूरतों को पहचान पा रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं l मुझे लगा कि वो इतनी स्वाभाविक तरह से ये कर रहे थे, ज़रूर बचपन से ही कर रहे होंगे l मेरे बचपन में भी मैं ये न कर पाता था l मैंने सोचा क्या अब मैं इस चीज़ को बदल पाऊंगा ? अकेले होने से मुझे प्यार के बारे में और समझ में आने लगा l कैसे लोगों का प्यार, हज़ारों मील की दूरी से भी- परिवार या दोस्तों यार पार्टनर या पहचान वालों, या साथियों या सहकर्मियों का प्रेम - आप तक पहुँचता है और आपको संभाल सकता है l

मैं पहले अपने माता पिता को बहुत कम फ़ोन करता था, अब अक्सर करने लगा l ये रोज़ की रीत बन गयी और मैं इसका इंतज़ार करता l ज़िंदगी से जुड़ा बहुत कुछ चुप हो गया था l उस चुप्पी में, मैं उससे जुड़े हर एक की कदर करने लगा l अपने फ्लैट मेट के साथ और समय बिताने लगा , कभी कभी किसी के साथ खाया खाना या साथ में पिक्चर देखना और ख़ास हो गया l मैं हमेशा ही उन दोस्तों को कांटेक्ट करता जिन्हें लम्बे समय से नहीं मिला था पर अब ये करना और ज़रूरी लगा, मानसिक तनाव और परेशानियां भी तो इस दौर में बढ़ गए थे l

ये समझ में आया कि प्यार कई रूप लेता है और हर तरह से बांटा जाता है l

इस समय ने मुझे ये सिखाया है कि ज़रूरतें भी अलग रूप लेती हैं lऔर एक दूसरे का सहारा बनना भी l लोग जहां भी हों, इसने मुझे उनका साथ ढूंढना सिखाया है l वो उस पल में जिस हद तक सहजता से ये साथ दे पाएं, जिस भी रूप में दे पाएं, फिर वो वर्चुअल भी हो सकता है l आप कभी नहीं चाहते कि लोगों पे हावी हो जाएँ, खासकर ऐसे समय में जब हर कोई इस सामूहिक सदमे से गुज़र रहा है, और इसके मानसिक तनाव से l इसलिए मुझे लोगों को उनके मन की करने पे छोड़ देना भी ज़रूरी लगता है , अगर वो साफ़ साफ़ आपसे आपका साथ ना मांगें l ये भी आपको विनम्रता सिखाता है l पहले मुझे लगता था कि इस सब से क्या मैं ही अकेले जूझता हूँ, पर हर एक को यूं एक साथ स्ट्रगल करते हुए देख के मुझे हम लोगों के आपसी तनाव अब हमारी आपसी ज़रूरतों से जुड़े हुए दीखते हैं l इस समय गहन सोच का मौका मिला है l मेरे शहर में एक जेन बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले शख्स रहते हैं l वो याद करते हैं कि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि दो चीज़ों से थोड़े बच के रहो : बहुत पैसा या सामान इकठ्ठा मत करो और लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में, इकठ्ठा मत करो l

क्यूंकि मैं टिकट की पर्चियां, प्लास्टिक के कवर,रसीद, सब कुछ जमा करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ जाता हूँ, क्यूंकि वो मेरे किसी ख़ास पल से जुडी हैं, तो मुझे पहली बात थोड़ी मुश्किल लगती है l पर दूसरी तो और भी मुश्किल है l लोगों को कैसे न जमा करें ? चलो सोशल मीडिया पे ढेर सारे फोल्लोवर्स की आस लगाना छोड़ देना समझदारी है l पर हमारी ज़िंदगी में, छोटे बड़े पैमाने पे आये लोगों की बात आती है तो.. कुछ लोगों को ये छोड़ देना क्यों सरल लगता है और कुछ को मुश्किल ? फिलहाल उन जेन मास्टर को मिलता तो वो मेरी इस बात से बड़े हताश ही होते !

जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी ये ज़रूर सीखा जाती है कि आपको लोगों को छोड़ देना होगा l पर शुरू में ये हर समय अकेला रहना मुझे अपने ऊपर खुद की जा रही हिंसा जैसे लगी l क्या कुछ लोग इस बात को और आसानी से मान लेते हैं ? कि हर एक इंसान एक सॅटॅलाइट की तरह अपने कवच में चुपचाप अंतरिक्ष की यात्रा करता रहता है ? हां, कभी कभी आस पास किसी से मुलाक़ात हो जाती है l क्या ये सच है कि जो लोग अपने समुदाय से गहरे बंधनों में बंधे हैं, वो और आसानी से अकेले रह पाते हैं ? क्या हम में से कुछ लोगों को समुदाय की और ज़रुरत है, और कुछ और अपने अकेलेपन से ही संतुष्ट रहते हैं ? उन्हें अकेलापन भी नहीं लगता ?

यानी कोविड के पहले हमारी ज़िंदगी में अगर सामाजिक और निजी ज़िंदगी का ताल मेल बैठ चुका था, तो फिर तो सब कुछ कोविड के दौरान भी संतुलित ही रहेगा l मेरे ख़याल इन सारी सोच से तर बतर थे और कोई जवाब सामने आता भी तो पूरी तरह से निश्चित तो नहीं था l

मुझे काम के बारे में भी कुछ नया पता चला l कैसे कुछ किस्म का काम ( जैसे हम रिसर्च करने वालों का या लेखकों का काम ) आपको अकेले होने की मांग करता है और उस अकेलेपन में काम की गहराइयों तक ले जाता है l यहां तक कि यूं लगने लगता है कि आप अपनेआप में बंद हैं l पर जब आपको सहारा देने को कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं रहती, तो वो अकेलापन खाने लगता है l हाँ ये हो सकता है कि काम की वजह से आपको अकेला रहना सहज लगे, क्यूंकि हम ये मानते हैं कि हमारा काम महत्वपूर्ण है, और इसका महत्त्व बना रहेगा l पर ये भी तो सच है कि शायद इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हम अपने आप को ज़रुरत से ज़्यादा महत्त्व देने लगते हैं ?, तो महामारी के इस काल में एक लम्बे समय तक मैं काम ही नहीं कर पाया l एक ओर, ये वाले काम करने की वजह से जो कुछ त्यागना पड़ता है, दूसरी ओर, ऐसे समय में भी ये काम कर पाने की खुशकिस्मती, दोनों से जूझता रहा l

इस समय ने मुझे ये सिखाया है कि ज़रूरतें भी अलग रूप लेती हैं lऔर एक दूसरे का सहारा बनना भी l लोग जहां भी हों, इसने मुझे उनका साथ ढूंढना सिखाया है l वो उस पल में जिस हद तक सहजता से ये साथ दे पाएं, जिस भी रूप में दे पाएं, फिर वो वर्चुअल भी हो सकता है l आप कभी नहीं चाहते कि लोगों पे हावी हो जाएँ, खासकर ऐसे समय में जब हर कोई इस सामूहिक सदमे से गुज़र रहा है, और इसके मानसिक तनाव से l इसलिए मुझे लोगों को उनके मन की करने पे छोड़ देना भी ज़रूरी लगता है , अगर वो साफ़ साफ़ आपसे आपका साथ ना मांगें l ये भी आपको विनम्रता सिखाता है l पहले मुझे लगता था कि इस सब से क्या मैं ही अकेले जूझता हूँ, पर हर एक को यूं एक साथ स्ट्रगल करते हुए देख के मुझे हम लोगों के आपसी तनाव अब हमारी आपसी ज़रूरतों से जुड़े हुए दीखते हैं l इस समय गहन सोच का मौका मिला है l मेरे शहर में एक जेन बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले शख्स रहते हैं l वो याद करते हैं कि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि दो चीज़ों से थोड़े बच के रहो : बहुत पैसा या सामान इकठ्ठा मत करो और लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में, इकठ्ठा मत करो l

क्यूंकि मैं टिकट की पर्चियां, प्लास्टिक के कवर,रसीद, सब कुछ जमा करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ जाता हूँ, क्यूंकि वो मेरे किसी ख़ास पल से जुडी हैं, तो मुझे पहली बात थोड़ी मुश्किल लगती है l पर दूसरी तो और भी मुश्किल है l लोगों को कैसे न जमा करें ? चलो सोशल मीडिया पे ढेर सारे फोल्लोवर्स की आस लगाना छोड़ देना समझदारी है l पर हमारी ज़िंदगी में, छोटे बड़े पैमाने पे आये लोगों की बात आती है तो.. कुछ लोगों को ये छोड़ देना क्यों सरल लगता है और कुछ को मुश्किल ? फिलहाल उन जेन मास्टर को मिलता तो वो मेरी इस बात से बड़े हताश ही होते !

जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी ये ज़रूर सीखा जाती है कि आपको लोगों को छोड़ देना होगा l पर शुरू में ये हर समय अकेला रहना मुझे अपने ऊपर खुद की जा रही हिंसा जैसे लगी l क्या कुछ लोग इस बात को और आसानी से मान लेते हैं ? कि हर एक इंसान एक सॅटॅलाइट की तरह अपने कवच में चुपचाप अंतरिक्ष की यात्रा करता रहता है ? हां, कभी कभी आस पास किसी से मुलाक़ात हो जाती है l क्या ये सच है कि जो लोग अपने समुदाय से गहरे बंधनों में बंधे हैं, वो और आसानी से अकेले रह पाते हैं ? क्या हम में से कुछ लोगों को समुदाय की और ज़रुरत है, और कुछ और अपने अकेलेपन से ही संतुष्ट रहते हैं ? उन्हें अकेलापन भी नहीं लगता ?

यानी कोविड के पहले हमारी ज़िंदगी में अगर सामाजिक और निजी ज़िंदगी का ताल मेल बैठ चुका था, तो फिर तो सब कुछ कोविड के दौरान भी संतुलित ही रहेगा l मेरे ख़याल इन सारी सोच से तर बतर थे और कोई जवाब सामने आता भी तो पूरी तरह से निश्चित तो नहीं था l

मुझे काम के बारे में भी कुछ नया पता चला l कैसे कुछ किस्म का काम ( जैसे हम रिसर्च करने वालों का या लेखकों का काम ) आपको अकेले होने की मांग करता है और उस अकेलेपन में काम की गहराइयों तक ले जाता है l यहां तक कि यूं लगने लगता है कि आप अपनेआप में बंद हैं l पर जब आपको सहारा देने को कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं रहती, तो वो अकेलापन खाने लगता है l हाँ ये हो सकता है कि काम की वजह से आपको अकेला रहना सहज लगे, क्यूंकि हम ये मानते हैं कि हमारा काम महत्वपूर्ण है, और इसका महत्त्व बना रहेगा l पर ये भी तो सच है कि शायद इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हम अपने आप को ज़रुरत से ज़्यादा महत्त्व देने लगते हैं ?, तो महामारी के इस काल में एक लम्बे समय तक मैं काम ही नहीं कर पाया l एक ओर, ये वाले काम करने की वजह से जो कुछ त्यागना पड़ता है, दूसरी ओर, ऐसे समय में भी ये काम कर पाने की खुशकिस्मती, दोनों से जूझता रहा l

मैंने अपने आस पास ऐसे लोगों को देखा जो इस अकेलेपन से इतने स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुए l मैं ऐसे कई लोगों को जानता था को पहले भी अकेले खुश थे और जो अब लोगों से और भी कम मिल पाने पे और भी संतुष्ट थे l ये भी तो हुआ है कि चाहे कि हमारी निजी और सामुदायिक ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जिसकी हमें ज़रुरत नहीं थी, जो हमारी ज़िंदगी में हमें बस हमारी सामाजिक पोजीशन की वजह से हमें मिला था l वो चीज़ें अब नहीं मिल रही थीं l तो हम में से हर एक इस सिचुएशन को क्या वकाई अलग तरह से फील कर रहा था ? क्या हम में से हर एक अलग तरह से बना हुआ है या ये कविड हमें अपने को बदलने पे मजबूर कर रहा है ?

अपनी कहूँ को सच तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़बरदस्ती अपने को सबसे जुदा रखना, और ये अकेलापन मेरे लिए अच्छा है l पर अब पीछे मुड के देखता हूँ को ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने को इस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है, कि मैं कैसे अपने को लम्बे समय तक अकेला रख पाऊं l अपने में एक लचीलापन रखना जिससे हर स्तिथि का सामना कर पाओ- क्या इसी को कहते हैं ? अगर इंसान को सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो उस सन्दर्भ में मुझे लगता है कि ये किसी और परिस्तिथि के ही सामान है l ये शायद आपको बदल डाले या शायद न बदले, पर इससे सीखने को बहुत कुछ है l और अभी ये ख़त्म नहीं हुई है l

इस महामारी के होते मैं पहली बार एक भीड़ में तब शामिल हुआ जब 'ब्लैक लाइव्ज़ मैटर' प्रोटेस्ट जारी था l शुरू में घबराहट हुई, पर मास्क डाले इतने सारे लोगों को बाहर देख के दिलासा भी मिला l कई वालंटियर भी थे, जो सांइटिज़ेर लिए हुए हमारे बीच इधर उधर भाग रहे थे l महामारी तो चल रही थी पर लोग उतनी ही भयानक पुरानी महामारियों का भी सामना कर रहे थे जो छोटे कीटाड़ुओं की वजह से नहीं, इंसानों और सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से बार बार उनपे बीतती हैं l उन महामारियों से लड़ाई रुक नहीं सकती l प्रोटेस्ट ख़त्म होने पे, जवान लोगों का ग्रुप सड़कों पे नाच पड़ा l उनकी खुशी हम सबतक फैलती गयी l ये लगा कि हाँ, कुछ बातें इतनी ज़रूरी हैं कि उनके होते, सोशियल आइसोलेशन के रूल्ज़ रिलैक्स करने पड़ेंगे l

मार्च के उस वीकेंड से पांच महीने बीत चुके हैं, जब महामारी का ऐलान हुआ l एक महीने पहले मैं घर लौटा, घर की सरगर्मी और करीबी लोगों का साथ, अब ये दोनों मेरे पास हैं l अब मुझे ये और कीमती लग रहे हैं l और सामुदायिक सुख शान्ति के लिए, खतरों से खेलते हुए, लोग जो बलिदान करते हैं, वो कितना कीमती है, वो भी और समझ में आने लगा है lमुझे हम सब की अब ख़ास कदर है l

नवदीप ने एक डाक्यूमेंट्री बनाई है और उन्होंने ये पाया है कि फिलहाल उन्हें मीडिया और फिल्म के इतिहास पे रिसर्च करना ज़्यादा पसंद है l उन्होंने अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद के भारत में, थिएटर के बाहर होने वाले अंतर्राष्ट्रिया स्पोस्पोरेड फिल्म प्रोग्राम पे मास्टर्स थीसिस कम्प्लीट की है l वो अब उस बोध को एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जिसे आम पाठक पढ़ पाए l वो बाय कलेक्टिव, दिल्ली के संस्थापक में एक हैं l

सुख महक कौर (BFA,ंंMVA,), कॉमिकस की आर्टिस्ट हैं, और रोपड़, पंजाब में रहती हैं l फिलहाल वो बच्चों की किताबों के लिए चित्र बनाने का अपना सपना पूरा करने में जुटी हुई हैं l

मैंने अपने आस पास ऐसे लोगों को देखा जो इस अकेलेपन से इतने स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुए l मैं ऐसे कई लोगों को जानता था को पहले भी अकेले खुश थे और जो अब लोगों से और भी कम मिल पाने पे और भी संतुष्ट थे l ये भी तो हुआ है कि चाहे कि हमारी निजी और सामुदायिक ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जिसकी हमें ज़रुरत नहीं थी, जो हमारी ज़िंदगी में हमें बस हमारी सामाजिक पोजीशन की वजह से हमें मिला था l वो चीज़ें अब नहीं मिल रही थीं l तो हम में से हर एक इस सिचुएशन को क्या वकाई अलग तरह से फील कर रहा था ? क्या हम में से हर एक अलग तरह से बना हुआ है या ये कविड हमें अपने को बदलने पे मजबूर कर रहा है ?

अपनी कहूँ को सच तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़बरदस्ती अपने को सबसे जुदा रखना, और ये अकेलापन मेरे लिए अच्छा है l पर अब पीछे मुड के देखता हूँ को ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने को इस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है, कि मैं कैसे अपने को लम्बे समय तक अकेला रख पाऊं l अपने में एक लचीलापन रखना जिससे हर स्तिथि का सामना कर पाओ- क्या इसी को कहते हैं ? अगर इंसान को सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो उस सन्दर्भ में मुझे लगता है कि ये किसी और परिस्तिथि के ही सामान है l ये शायद आपको बदल डाले या शायद न बदले, पर इससे सीखने को बहुत कुछ है l और अभी ये ख़त्म नहीं हुई है l

इस महामारी के होते मैं पहली बार एक भीड़ में तब शामिल हुआ जब 'ब्लैक लाइव्ज़ मैटर' प्रोटेस्ट जारी था l शुरू में घबराहट हुई, पर मास्क डाले इतने सारे लोगों को बाहर देख के दिलासा भी मिला l कई वालंटियर भी थे, जो सांइटिज़ेर लिए हुए हमारे बीच इधर उधर भाग रहे थे l महामारी तो चल रही थी पर लोग उतनी ही भयानक पुरानी महामारियों का भी सामना कर रहे थे जो छोटे कीटाड़ुओं की वजह से नहीं, इंसानों और सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से बार बार उनपे बीतती हैं l उन महामारियों से लड़ाई रुक नहीं सकती l प्रोटेस्ट ख़त्म होने पे, जवान लोगों का ग्रुप सड़कों पे नाच पड़ा l उनकी खुशी हम सबतक फैलती गयी l ये लगा कि हाँ, कुछ बातें इतनी ज़रूरी हैं कि उनके होते, सोशियल आइसोलेशन के रूल्ज़ रिलैक्स करने पड़ेंगे l

मार्च के उस वीकेंड से पांच महीने बीत चुके हैं, जब महामारी का ऐलान हुआ l एक महीने पहले मैं घर लौटा, घर की सरगर्मी और करीबी लोगों का साथ, अब ये दोनों मेरे पास हैं l अब मुझे ये और कीमती लग रहे हैं l और सामुदायिक सुख शान्ति के लिए, खतरों से खेलते हुए, लोग जो बलिदान करते हैं, वो कितना कीमती है, वो भी और समझ में आने लगा है lमुझे हम सब की अब ख़ास कदर है l

नवदीप ने एक डाक्यूमेंट्री बनाई है और उन्होंने ये पाया है कि फिलहाल उन्हें मीडिया और फिल्म के इतिहास पे रिसर्च करना ज़्यादा पसंद है l उन्होंने अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद के भारत में, थिएटर के बाहर होने वाले अंतर्राष्ट्रिया स्पोस्पोरेड फिल्म प्रोग्राम पे मास्टर्स थीसिस कम्प्लीट की है l वो अब उस बोध को एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जिसे आम पाठक पढ़ पाए l वो बाय कलेक्टिव, दिल्ली के संस्थापक में एक हैं l

सुख महक कौर (BFA,ंंMVA,), कॉमिकस की आर्टिस्ट हैं, और रोपड़, पंजाब में रहती हैं l फिलहाल वो बच्चों की किताबों के लिए चित्र बनाने का अपना सपना पूरा करने में जुटी हुई हैं l